点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

光明日报记者金振娅

“克山病的防治和研究不是我一个人搞的。搞科研最讲团结和协作, 能尊重别人、愿意和别人合作的人,才能成大器。”

——于维汉

一个人做一件好事不难,难的是一辈子做好事!

在我国地方病首席专家于维汉的一生中,他做了许许多多的好事,而最被 学界称道并让百姓感念的,就是防治克山病。

克山病,对现在的年轻人而言,已经显得有些陌生。它是一种原因不明的 地方性心肌病,暴发时以猝死多见,主要危害农耕人群中的妇女儿童,曾经危 及我国 1 亿 2400 万人的生命。

1953 年的冬季,克山病在中国最严寒的黑龙江省暴发。一支由哈尔滨医 科大学组成的医疗队奔赴病区。医疗队的队长就是于维汉,当年英姿勃发的他 正担任哈尔滨医科大学附属医院内科的主任。

于维汉人物素描 郭红松绘制

就是这次组织交付的特殊任务,彻底改变了于维汉的人生。从此,他的命 运和病区的百姓紧紧地联系在了一起。

当时,医学界对克山病的研究还是一片空白。没有资料积累,没有实验设 备,从哪里着手呢?

“为农民搞科研要走自己的路,要坚持实践第一。”身为共产党员,凭着这 份担当和睿智,于维汉“死磕”克山病,坚持了 50 多年。他走遍了黑龙江省 每个有重病患者的村屯,辗转于辽宁、吉林等 16 个省份调查研究、办班讲学。

1964 年,围绕克山病流行地区缺硒、缺锰、蛋白质和维生素 E 摄入低等 情况,于维汉在黑龙江省富裕县建起了克山病防治观测站,对 1.6 万人开始了 长达 22 年的综合性研究。同年,在中央的支持下,哈尔滨医科大学创建了克 山病研究室。

对病区的百姓而言,于维汉就是拯救苍生的大医!多年来,于维汉系统诊 治了 6000 多名各型克山病患者,主持了 500 多例死亡患者的解剖,做了 5000 多次动物实验,取得了第一手资料。为了抢救重患,于维汉常常几天几夜不眠 不休,甚至口对口地给危重患者做人工呼吸。

功夫不负有心人!有一次,于维汉试用葡萄糖、亚冬眠和适当补液的办法 抢救危重病人,收到了意外效果。从此,于维汉的亚冬眠和适当补液疗法成为 抢救治疗急型克山病人的通用疗法,这成为克山病防治史上的一大突破,急型 克山病的治愈率由 30% 提高到 95%。

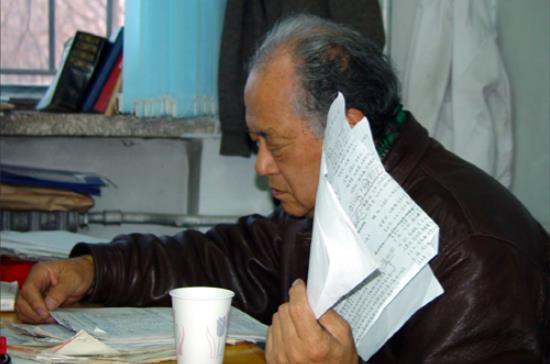

于维汉在编辑审阅资料

于维汉从事克山病防治研究以来,一直坚持走自己的科研道路。他首次阐 明了克山病的发病时间、空间与人群的分布特点,提出了全国统一的克山病分 型标准、诊断标准及病区划定标准。

改革开放后,由于维汉倡导和主持的楚雄克山病综合性科学考察(1984— 1986),有 7 个省市 16 个防治研究单位的 293 名专家参加,地学、农学、医学 等多学科协作,阐明了楚雄克山病的流行特点、发病因素及防治对策,从细胞 分子水平进一步揭示了克山病发生的规律。

于维汉不仅是我国防治克山病的泰斗,也是一位杰出的教育家。他从教近 60 年,教过的本科生数以万计;作为我国第一批博士导师,1978 年起他开始 培养心血管疾病和地方病(克山病)的研究生,20 多年来共培养硕士生 38 名、 博士生 32 人,如今他的学生大都在各自岗位上发挥着重要作用。

2010 年 11 月 17 日 0 时 10 分,于维汉与世长辞。追悼会上,他静静地躺 在鲜花丛中,身上覆盖着鲜红的党旗,经过半个世纪的奋斗,于维汉完成了自 己的历史使命,为我们留下了一座不畏艰险、治病救人、协作攻关、不断 创新的精神丰碑!

院士小传:

于维汉(1922—2010),地方病学专家。 1997 年当选为中国工程院院士。提出克山病 营养性生物地球化学病因学说,并据此用大 豆及其制品预防克山病,使发病率明显降低; 提高了克山病治愈率,急型治愈率由 30% 提 高到 95%,慢型和亚急型 5 年死亡率由 90% 下降到 25% 以下;在克山病营养性生物地球 化学病因学说研究领域取得重大进展;创办 并主编《中国地方病学杂志》,主编《中华人 民共和国地方病与环境图集》,为深化地方病 病因研究提供了科学依据。在新中国成立 70 周年之际,荣获“最美奋斗者”称号。1956 年加入中国共产党。

扫码进入《百名院士的红色情缘》专题