点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

在新闻联播中,我们经常听到这样的报道:某年某月某日,我国成功发射某某卫星…… 那么什么是卫星?卫星有什么用?卫星是指围绕行星并按闭合轨道做周期性运行的天体,月球就是地球的天然卫星。人类自己建造并发射到太空中,像天然卫星一样环绕地球运动的无人航天器亦称为卫星。迄今为止,人类已向太空发射了四千多颗卫星,除了应用于科学实验等领域的卫星,用来执行业务的卫星又可分为通信卫星、导航卫星和遥感卫星。通信卫星主要作为无线电通讯中继站,用于接收和转发无线电信号;而导航卫星主要用于定位和导航,如我国的北斗;遥感卫星主要用于对地球系统或物体进行观测,基于观测对象的不同其又可进一步分为气象卫星、陆地卫星和海洋卫星。这里,我们解析如何用陆地卫星从太空识别作物类别。

1.数码相片与卫星影像

拍照是现在手机的主要功能之一。然而,你可能难以想象它也是陆地卫星的主要数据获取方式。如何更清晰、更快速地对地球进行拍照,一直是陆地卫星的主要研究方向之一。手机携带摄像头,而卫星也搭载着传感器。按固定轨道运动的卫星通过传感器不断对地面扫描,可以周期性地获取地球的相片,即卫星影像。卫星影像一般覆盖范围广,一景卫星影像的幅宽可以达到几十甚至几千公里。光的本质是电磁波,手机或数码相机获取的相片一般只包含红绿蓝三个电磁波谱区间的能量,而卫星传感器还能进一步获取地球表面物体(地物)在近红外、短波红外、微波等波谱区间的反射能量。因此,卫星影像包含更多可用信息。

卫星传感器对地成像示意图(图片来自网络)

2.作物识别原理

哪里有田?田里种了什么?种了多少?这是关系粮食安全的大事,备受社会瞩目。如何用卫星回答这一问题?关键在于怎样从卫星影像上精确识别各类地物和作物。本质上,手机相片和卫星影像并无明显差异。在相片上,我们一般根据颜色、形状、粗糙度等特征来区分不同的物体。如图2所示的相片上,我们可以根据颜色以及粗糙度的差异,来区分稻田、道路和水体等地物。实际上,卫星影像上的各类地物或作物的识别也是主要依据“颜色”等特征的差异。要想根据“颜色”等特征区分不同地物,首先要明白为什么不同的地物会有“颜色”等特征差异,其次是不同的地物各有什么样的特征。在相片中,健康植被如森林、草地以及作物的叶片一般呈绿色,这主要是由于叶片细胞中的叶绿素具有吸收红光和蓝紫光、反射绿光的特性,因此在红绿蓝三通道中的相片中绿色占据了主导地位,从而使得植被叶片呈现绿色。

稻田照片

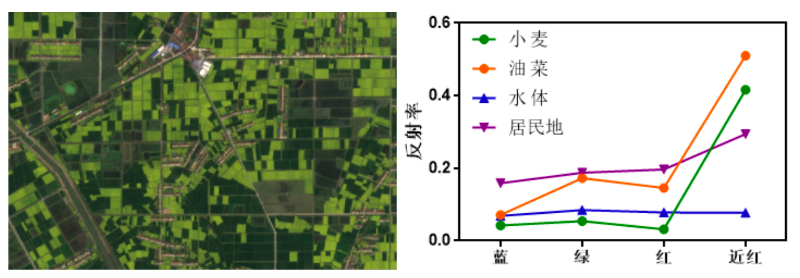

在遥感影像中,由于不同地物与电磁波的相互作用不同,卫星所能接收到的地物反射能量不尽一致,这就导致了遥感影像中不同地物在各光谱区间“颜色”的差异,也就是反射率差异(图3)。这种差异直接体现了不同地物的光谱特性,我们可以依据反射率差异或由反射率衍生的其他特征差异从遥感影像上区分各类地物。当然,除了反射率差异,不同地物粗糙度(纹理)等特征也有差异,一般而言,综合多维特征可以更好地识别不同地物。

基于红绿蓝波段合成的遥感影像(左)及主要地物的反射率(右)

3.作物识别方法和作物种植面积测算

在大范围区域,不同地物可能会有相同或相似的特征。理论上,不同地物反射率各异,但是在不同地区,某些地物的反射率差异并不明显,尤其是对作物而言,受品种、气候以及耕作措施等因素的影响,不同作物的反射率差异可能极其微弱。因此,高精度作物识别并不是一项简单的工作。现阶段,常用的作物识别方法主要包含机器学习法和物候阈值法。机器学习法主要是预先获得一定量的包含有真实作物信息的标签样本,然后用标签样本训练机器学习模型,让模型“明白”什么样的特征对应什么样的作物。将模型应用在遥感影像上,判断遥感影像上每个像素的类别,最终达到作物识别的目的。物候阈值法的基本思想是不同作物随着生育进程的推进,其特征发生一定的变化,这些变化具有一定的规律性,不同作物的变化规律呈现一定差异,通过区分不同作物的变化规律,从而达到识别作物的目的。

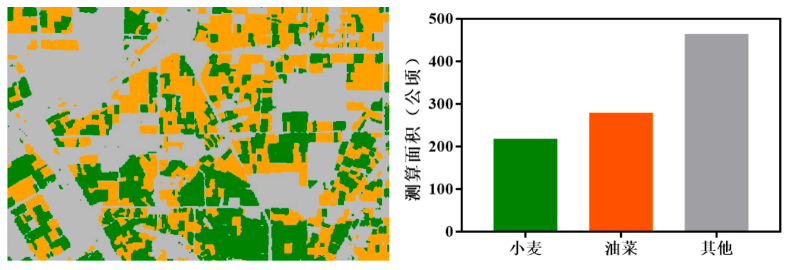

基于卫星遥感影像的作物识别(左)和种植面积测算(右)

无论是机器学习法还是物候阈值法,最终都可以基于卫星影像获得不同作物的空间分布(图4)。根据空间分布图,我们可以计算不同作物在空间分布图中对应的像素数量,然后计算相应作物的面积,从而实现作物种植面积准确测算。

由于卫星影像覆盖范围广,理论上,作物种植面积测算可以在国家乃至全球尺度进行。与传统的通过逐户调查、逐级上报统计作物种植面积的方法相比,基于卫星遥感技术的作物种植面积测算不仅省时省力,还可明确各种作物的空间分布,客观性更强,可信度更高。卫星遥感技术在农情监测领域大有可为。

撰稿人:杨高翔(南京农业大学智慧农业系博士研究生)

审核人:程涛(南京农业大学智慧农业系教授,博士生导师)