点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

随着国际贸易往来日益频繁, 生物入侵问题也愈加严重,已经成为全球关注和研究的热点。外来入侵物种作为不友善的外来物种,给各国的生态环境、经济和社会发展、人类健康带来了诸多不利影响。目前,我国生物入侵发生态势非常严峻,已成为世界上生物入侵最严重的国家之一,根据《2020中国生态环境状况公报》统计,我国已发现660多种外来入侵物种,其中71种已对自然生态系统造成或具有潜在威胁并被列入《中国外来入侵物种名单》,世界十大恶草之一——“假高粱”就在其中。

假高粱是什么?

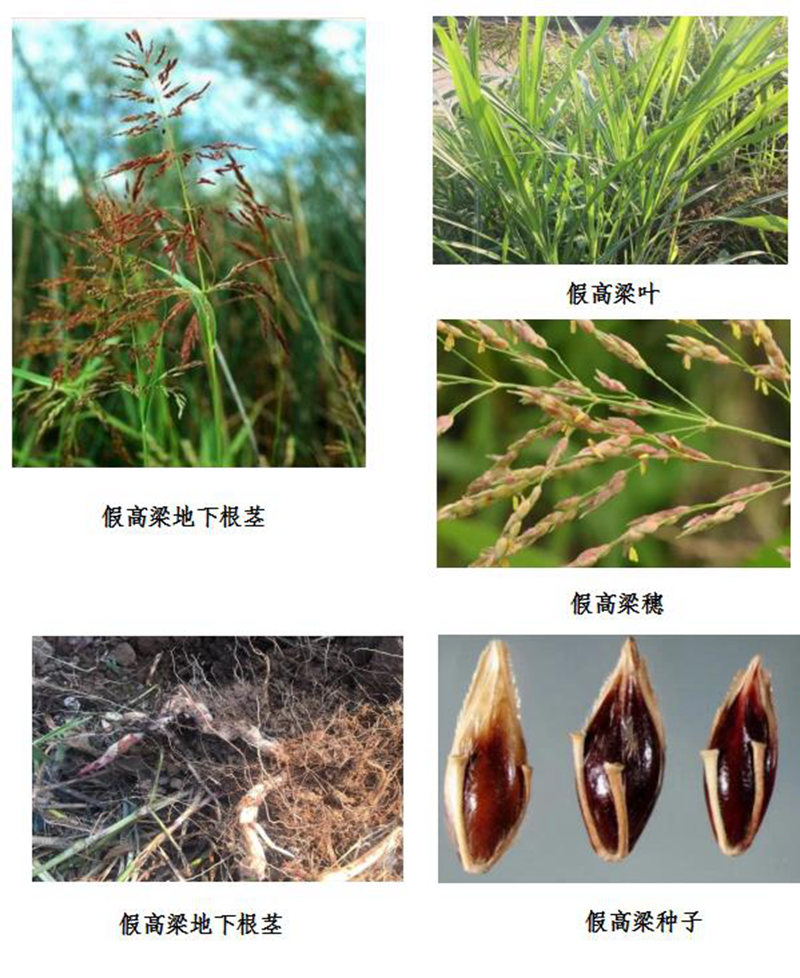

假高粱(Sorghum halepense):又称石茅、阿拉伯高粱、顾买草等,是禾本科高粱属的杂草,其外形酷似高粱等禾本科植物。假高粱原产于地中海地区,目前在全世界约77个国家和地区有分布,假高粱通常是通过播种材料、商品粮的调运而传播,而假高粱约于20世纪80年代随粮食进口传入我国,现已在我国多个地区蔓延开来。假高粱已被我国列为进境检疫性有害生物、全国农业检疫性有害生物,同时被列入中国第一批外来入侵物种名单。

假高粱为多年生的草本植物,茎秆直立,高1~3米,直径约0.5m,具有发达而分枝的块状茎,叶鞘松散,常在中上部有瘤基长硬毛;叶宽线型,叶舌具有白色疏柔毛,圆锥花序大,淡紫色至紫黑色,主轴粗糙,分枝轮生;小穗成对,一枚具柄,一枚无柄,无柄小穗椭圆状或卵状,被柔毛,果实通常为颖果。

假高粱拥有惊人的繁殖能力,它能以种子和地下茎繁殖,一个生长季内,一株植物可以产生1万~2万粒种子,每株可产生地下根茎60~90米,1平方公里面积上的所有地下茎总长度可达86~450公里,能萌发的芽数可达1400万个,另外加上其颖果在土壤中保持3~4年仍能萌发,根茎可以无性繁殖,因此假高粱的防治十分困难。

假高粱有何危害?

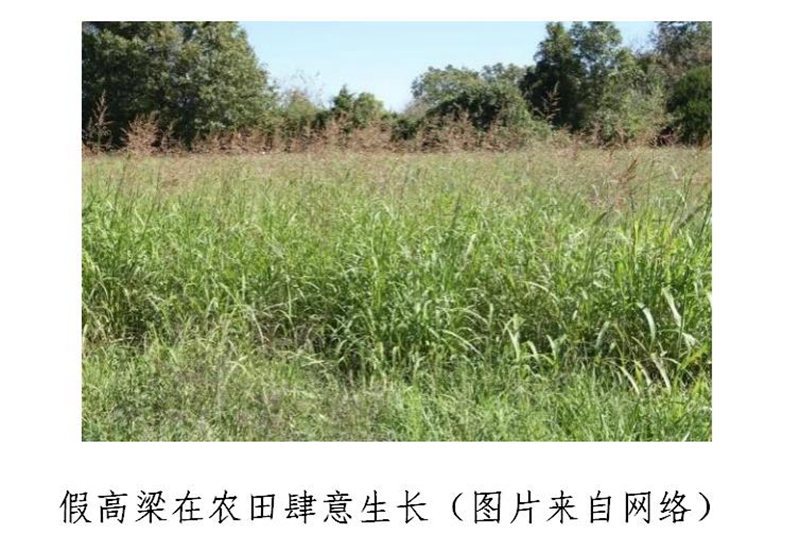

假高粱虽然外形虽然酷似高粱,但是它实实在在是一种恶性杂草,它不单单和真正的高粱混生,而且也和许多谷类作物、棉花、苜蓿、甘蔗、麻类等30多种作物生长在一起,可以说是无处不在。首先它生长十分迅速,竞争能力强,耗尽了土壤中农作物所需的基本营养物质,以致农作物大量减产,有些地区的甘蔗能减产两成至五成,并且假高粱的花粉易与留种的高粱属作物杂交,使产量降低,品种变劣,另外假高粱可以产生化感物质,抑制作物种子萌发和幼苗生长,因此假高粱入侵之地往往对本土植物影响很大,当地的生物多样性会降低。其次,假高粱的嫩芽中氰化物含量较高,牲畜食后容易受到毒害作用。除上述危害之外,假高粱是很多害虫和植物病害的转主寄主,引起水稻条纹叶枯病、甘蔗花叶病等植物病害的发生。

如何防治假高粱?

①加强检疫:对进出口的播种材料、商品粮及其他作物,都须按植物检疫规定严加控制。

②物理防治:主要的方式是人工挖除,挖出时要注意所挖面积以及要挖深挖透,对于挖出的根茎及植株并集中销毁,以防蔓延。其次假高粱的地下根茎不耐高温/低温,可以配合田间管理进行伏耕和秋耕,让地下根茎暴露在高温或低温、干旱的田间而死亡,另外利用灌溉田采用暂时积水的办法,也可以减少假高粱的生长。

③化学防治:可使用茅草枯、森草净和草甘膦等除草剂进行防治。

假高粱危害大,且繁殖迅速,一旦入侵会给农业生产及生态环境带来巨大的损害,因此对假高粱的防治是十分必要的,不仅需要科研人员加强对假高粱防治相关的研究,还需要政府部门加大监管力度,并通过宣传提高普通民众的防范意识。

作者:张羽新(湖北大学生命科学学院在读研究生)

科学性把关:徐乐天(湖北大学副教授,博士生导师)