点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

看完电影之后,很多人十分关注数字生命计划。自古以来,生死永远是人世间最难解的悲情,为此无数人曾向往甚至试图尝试永生。

古代,前有秦皇遣徐福仙岛问药,后有汉武筑高台接仙露。现代,人们对永生的向往也随着云计算、人工智能的发展而改变,《黑镜》《万神殿》《超验骇客》等等科幻作品都曾经深入思考如何实现数字世界的永生/或者重生。

下面我来说说关于脑机接口的设计思考。

电影剧照

自从1920年德国精神科医生Hans Berger博士[1]用大脑头皮上的贴片电极成功测量人类“脑电图”以来,科学界就猜测脑电波是一种可用于大脑直接对外/对内交流的信息载体,此后关于脑电控制/脑波暗示等的科幻/游戏创作一直不绝于耳,比如《命令与征服:红色警戒2》里就有一种叫做“尤里”的作战单位,可以通过操纵脑电波实现对其他单位的精神控制。但在当时,没有人想要把这些狂妄的想法变成现实。

这种情况延续到1970年,科学界逐渐认识到,人类脑电波中某些可观测部分可以反映大脑状态[2]。比如医院里,脑电图仪通过观测alpha波(alpha wave)来辅助医生完成脑部疾病诊断。更有甚者,在大脑产生动作意识后,部分脑电波会随之产生变化。当时的科学家认为,如果能够捕捉到这些变化的电信号,或许就能还原出受到刺激时的大脑 “意识”。后来第三代脑波测谎仪就由此而生:当受到小概率事件刺激(比如正在编造谎言)后,300ms-1000ms左右可以观测到正向脑电波波峰(即P300波),以此可判断被试者是否说谎。

著名科幻概念“意识上传”,其实是此现象的反向利用,即“对脑电信号/人脑结构的完全观测是否能还原人类意识本身?”这个半科学半哲学命题我们先不讨论,只给大家留下个小悬念。但毫无疑问,1970年起,科学界已清楚知道大脑电信号与人类意识之间必然存在关联,并为总结这些关联付出了大量实践。

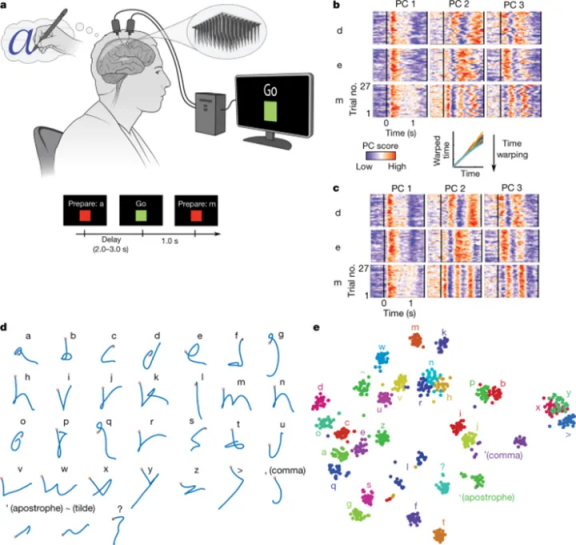

通过脑机接口对电脑输入字符

既然已知存在联系, 那我们能否利用某种脑电波来直接控制人体外部设备?比如假肢或者电脑?

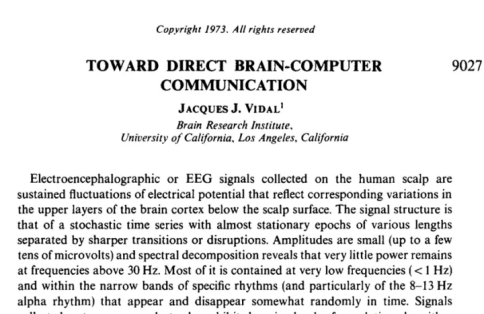

这是脑机接口的核心科学问题,原文来自加州大学洛杉矶分校Jacques J. Vidal教授在1973年发表的开创性论文[3]。Vidal教授此人是一个传奇,他当过电气工程师,做过空军飞行员,后来还是回归高校,穿上西装拿起教鞭,最后开始在加州大学洛杉矶分校脑科学研究所研究哺乳动物前庭系统。在成为一名独立研究者后,他很快就接到了美国国防部资助的人机通信项目(Brain-Computer Communication),这也是1973年这篇论文的来源。

1973年,Vidal教授在《Toward Direct Brain-Computer Communication》一文中首次提出了“脑机接口”这个术语

在这篇论文里,他十分笃信自己的预言:“即使仅以当时计算机科学和神经生理学的现状为基础,也预示着这样的壮举可能即将来临”。要知道,当年计算机才刚刚兴起,雅达利公司还只是个1岁的新生婴儿,距离《吃豆人》诞生还有7年时间;而就在三年前(1970年),26岁的Ken Thompson刚刚在一台破旧的PDP-7上开启UNIX纪元。他不会意识到,仅仅13年后,他将因此获得图灵奖(注:UNIX纪元是苹果的OS X等类UNIX操作系统和JAVA等主流编程语言的时间起点)。

即使此后相当长一段时间内,脑机接口都没有取得明显科学进展,甚至在当时被认为是某种“科学幻想”,我们也不得不佩服Vidal教授对神经科学和计算科学的洞察和远见:因为在50年后的今天,“脑机接口”已成了科技领域无人不知的技术趋势之一,甚至已经成为了某种“科技时尚”。

其实在了解 “数字人类”的核心概念时,我们就认真思考过脑机接口的具体呈现形式。早期讨论中,曾有两种方案:“侵入式脑机接口”,即通过探针直接采集/刺激大脑皮层电信号,通俗的视觉呈现就是脑后插管,为了植入电极一般需要开个真的“脑洞”;另一种就是大家现在看到的“非侵入式脑机接口”,即通过电极贴片采样头皮脑电(Electroencephalogram,EEG),一般通过头戴脑电帽或者头盔实现。《阿凡达》里有比较直观的对比,人类进入阿凡达用的是非侵入式脑机接口,而阿凡达连接灵魂树,可以类比为侵入式脑机接口。

在现实里,因为可直接接触大脑皮层,前者通常更准确、可传输的数据量更大、未来真正实现的可能性也更高,但是考虑视觉、道德(脑后插管有点过于邪恶了)和数字生命计划可能的普适性问题(在近代做这种手术实在不太可能获得那么多簇拥),最后选择了非侵入式方案,不然这位躺下的小哥可能已经被脑后插管,不会笑得那么轻松了。

总结来看,如果我们要实现数字人类,可以:

用生前的相关互联网资料完成“数字重生”或制作 “数字化身”,这也是目前现实世界“数字人类”的主要实现方式。目前这种“数字人类”拟真程度距离真正人类相去甚远;

另一种可能是把人的心智“数字化”后转移到不同“载体”上(比如更高级的电脑),如果载体足够耐用,能量充足,那么技术上人类就可以永生在数字世界。

后者显然更适合影片背景。但是在此之前,我们还必须思考心灵和身体的关系。

这是一个古老的问题。在亚里士多德之前,古希腊哲学家就开始思考心灵和身体的关系,即“心身问题”,至此已有两千多年。

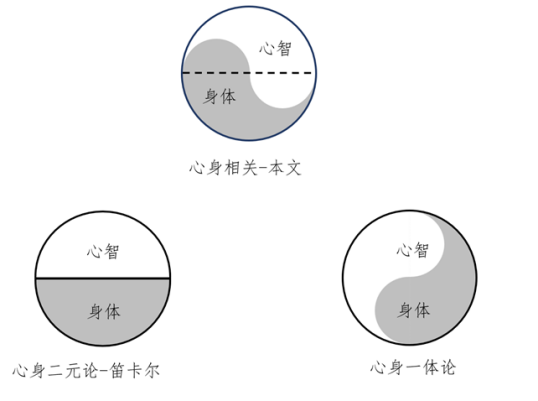

心身问题主要体现在笛卡尔二元论的困惑:他认为每个人都由身体和心灵两种不同实体组成;身体与心灵可分离、独立存在、可以相互作用,心灵无实体。20 世纪中期,这种观念随着科学的发展产生了一些变化。一些神经科学家认为,意识蕴含在大脑的信息处理中,它实质是大规模神经元集群产生的“涌现”现象,根据这一猜想,他们把心智比喻成软件程序,其运行在一个称为大脑的硬件上。细心的读者可以看出来,这是“意识上传”这个科幻概念的哲学基础,在《万神殿》等作品里有所体现,也是影片中“数字生命计划”的灵感来源。

现代科学却认为笛卡尔的观点并不完备[4]。虽然心智毋庸置疑源自大脑,但大脑往往通过重组神经元之间的连接(即神经突触)来存储信息,产生记忆,而行为意识,也很可能源自大脑各神经元之间、各皮层区域之间的相互作用[5]。某种程度上,人脑形成新记忆和新意识的过程,会导致神经突触的生成、断开或强度改变,对外反映为脑电波变化。

对于“心身问题”的三种观点

这种调整会对科幻设定有什么影响?

在过往科幻作品里,比如《万神殿》里提到的“上载智能”,认为对人类大脑的神经连接进行分子级别的结构快照就可以把思维、意识、情感上传到云端,这是一种比较典型的符合笛卡尔观点的“数字化人类实现框架”。

我们认为这也是不完备的。根据上述分析我们推测,记忆、行为(或者某种意义上,心智)与大脑神经突触的变化存在联系,即“心身其实存在部分相关性”。单纯的短时大脑结构快照并不一定能完全还原心智。人的意识活动不仅仅源自大脑神经的连接形态,同样会体现在神经元连接的生灭之中,所以需要记录相关神经活动规律,才有望实现意识还原。

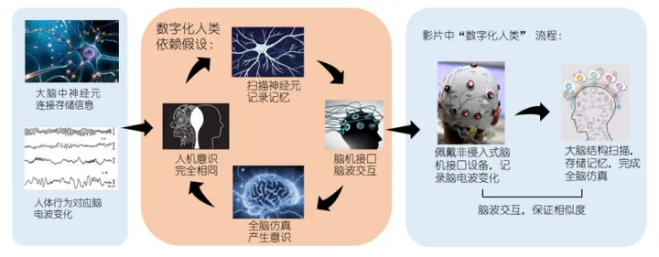

基于改善笛卡尔二元论的数字化人类实现框架

至此,我们对“数字化”一个人类的神经生物学和哲学思考已经结束。如果从现实世界作为起点,我们只需要做出一些重要假设,就可以回答“如何制作一个数字化人类”这个初始问题。这些假设包括:

完全准确的大脑结构快照可以通过记录神经元连接来存储已有记忆;

完美的脑机接口可以实现与被试大脑的长期脑波交互,记录各种意识活动对应的大脑活动模式;

全脑仿真可以顺利完成思维拟合,进而重建意识;

不论定性还是定量上看,重建意识都与原有意识完全相同。

如果上述假设都满足,我们才可以说人类的意识是可以被上传或者被复制的。影片里呈现的“人类数字化”流程在我们眼前就逐渐清晰。比较学术的概括,我们提出的“数字化人类”一般性框架应该是:

被试者有必要较长期佩戴非侵入式脑机接口设备,通过脑电波变化来记录思维与神经元连接生灭之间的相关规律;

通过短期的大脑结构快照,来记录现有大脑的神经元连接结构,从而复制记忆;

利用这些上述两点获得的数据完成全脑仿真;

在此过程中不断与被试大脑脑波交互,确保全脑仿真和原本大脑的判断方式相同,就是“心智不变”。

这一整套流程的输出结果,就是一个科幻意义上的、具有思维和意识的“数字化人类”,就是影片中印度小哥那套机器的功能了(虽然好像电影里不会出现很长时间)。

参考文献:

1.^Haas L F. Hans berger (1873–1941), richard caton (1842–1926), and electroencephalography[J]. Journal of Neurology, Neurosurgery &Psychiatry, 2003, 74(1): 9-9.

2.^Kamiya J. Conscious control of brain waves[J]. Psychology today, 1968, 1.

3.^Vidal J J. Toward direct brain-computer communication[J]. Annual review of Biophysics and Bioengineering, 1973, 2(1): 157-180.

4.^Marg E. DESCARTES'ERROR: emotion, reason, and the human brain[J]. Optometry and Vision Science, 1995, 72(11): 847-848.

作者:崔原豪 《流浪地球2》电影科学顾问、中国计算机学会科学普及工作委员会主任助理

策划:蔡琳、宋雅娟