点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

李蓓蓓、龚昕宇

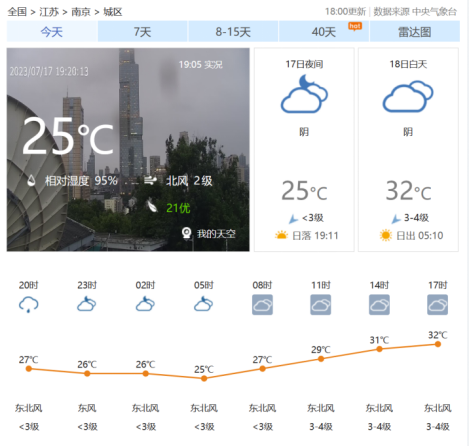

手机、电脑桌面一角的实时天气情况,我们大概已习以为常,一次点击就可获取此后数日的天气情况。天气预报可精确到每个小时,阴晴雨雪、风向、湿度变化一览无遗。

如此详细的天气预报是怎么给出的呢?

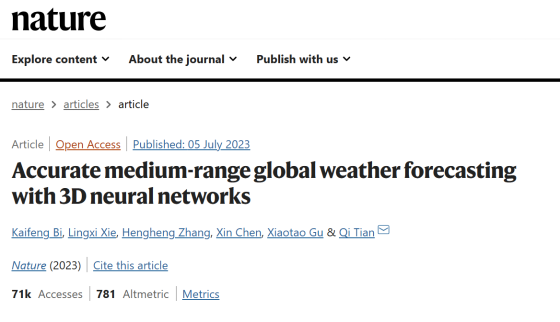

中国天气网发布的气象预报,图源中国天气网

近日《自然》杂志接连刊发两篇天气预报有关文章,先后介绍了我国华为云盘古气象模型和清华大学的NowcastNet模型。这两个模型给天气预报带来怎样的新契机?我们有可能实现“天有可测风云”,获取更精准的天气预报吗?AI、大数据、超算又在其中发挥了什么能量?

7月6日华为云盘古气象大模型登上《自然》杂志,图源:《自然》杂志官网

NO.01 天有不测风云

天气影响着人们的日常生活。大约一万年前,人类进入了农业社会,种子的萌发和收获,让人们惊喜地发现:不必再跋山涉水,经营一片土地便可养活一家几口。对“风调雨顺”也就产生了更强的期待。

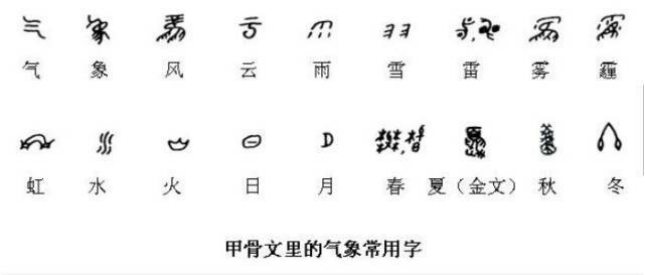

限于当时认知水平和生产生活方式,风、云、雷电、雪等各种天气现象被蒙上神秘的面纱。古人人为风云变化是上天的旨意,由占卜问天获得天气预报。三千多年前,商王想要外出狩猎,于是卜问是否会有大雨,占卜结果显示没有降雨,于是商王一行人高兴地出发,却在狩猎时被淋成“落汤鸡”。不知道商王有没有发出“天有不测风云”的感慨。

图源网络

虽然古人没有精确的天气预报,但智慧地发现了太阳运动和自然现象发生存在的规律性,创造性地总结了二十四节气和七十二物候以及各种气象谚语。

比如春季的最后一个节气——谷雨,“榖雨之日萍始生,又五日鸣鸠拂其羽,又五日戴胜降于桑。”谷雨意味着寒潮结束,降水量增多,提醒人们要播种了。田里的秧苗和作物刚刚种下,最是需要雨水的滋润,古人认为这一时期“雨生百谷”,故称“谷雨”。

谷雨时节全国春播地图,图源:中国天气

NO.02

天降神器助力

显然,节气、物候这类精度不高的经验式天气预报无法满足人们的生活、生产要求。那么,真正的现代天气预报是如何登上历史舞台的呢?

1854年11月,克里米亚战争期间,英法联军正准备在黑海与俄军决战,可还未开战,一场强风暴的袭击就让联军损失惨重。

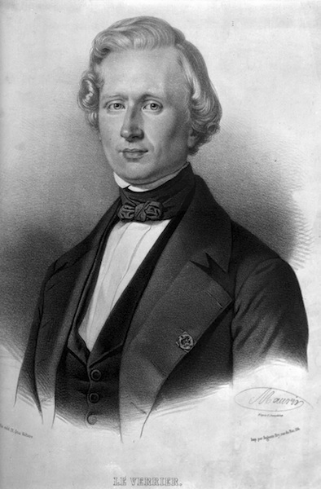

随后,巴黎天文台台长勒维耶研究了此次风暴,在收集了大量气象数据后,他绘制了当时的天气图,发现风暴的移动有一定规律。若提前注意到这一现象,此次的失败是可以避免的。于是勒维耶建议组建气象观测网,汇集观测资料,分析制作天气图。 1856年,法国组建了世界上第一个正规的天气预报信息服务系统。

风暴袭击海上船只,图源网络

从此,人类进入了天气图时代。现代天气预报就始于这一张张天气图,将同一时间各地气象情况绘制在一张图上,预报员们再对天气发展变化过程加以分析、描述,对未来天气进行预报。

天气图预报法是气象台预报天气的常用方法,并沿用至今。这些天气图为天气规律的发现提供了大量数据,使得利用物理方程和数学计算天气现象和过程成为一种可能。

法国数学家、天文学家、巴黎天文台台长勒维耶,图源网络

不过,绘制天气图做出天气预报的方法极大程度受预报员主观影响,频频出错。怎么做出更理性的天气预报呢?

科学家们认为手握数学和物理两把利刃,一切都是可以计算的。

可是该如何计算呢?这个问题难倒了很多人,直到一对父子——威廉·皮耶克尼斯和雅各布·皮耶克尼斯的闪亮登场,他们将热力学和流体力学的方式引入气象学的研究中,提出 用复杂的微分方程式描述天气的变化。

威廉·皮叶克尼斯(Vilhelm Bjerknes,1862-1951)的画像。图源网络

可是微分方程很难解,等解完方程好几天都过去了。限于算力有限,天气预报就像买过期的报纸一样,没有实用性。

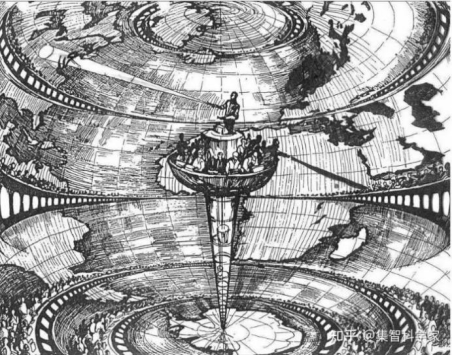

后来,英国人路易斯·理查森提出了一个大胆的假设,建立“天气预报工厂”。这个工厂建在一个圆形建筑中,每个座位依照地球经纬度分布,每个人负责计算自己所在经纬度的微分方程,最终将各自的计算结果发给中心的人汇总,得出全球各地的天气预报。但这个梦幻的设计显然无法实施,因为想要提前给出预报结果,至少需要64000个计算员才行。

理查森的“天气预报工场”设想(1922),图源网络

“天气预报工厂”的概念看起来有没有些眼熟?是不很像计算机的概念?

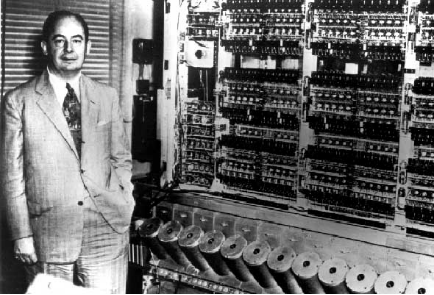

一战中用以计算弹道的ENIAC被气象学家们盯上了,在不断简化算法,再将一系列描述大气运动的数学物理方程转换成计算机语言后,1950年,查尼、菲尔托夫、冯·诺依曼用 ENIAC 来完成了数值天气预报的可行性实验,他们用这台计算机花费了约24小时便完成了提前24小时的天气预报计算。1954年,英国BBC电台向全世界广播了这一次数值天气预报,天气预报真正走进了一个科技预报的时代。

冯·诺依曼与第一台电子计算机ENIAC,图源中国气象科普网

NO.03

AI预报时代来了吗

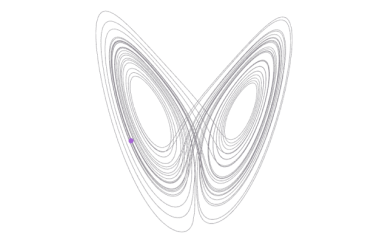

数值天气预报的本质是解一个个复杂的微分方程,这个方法对初始条件的依赖性很高。而大气处于实时变化中,一个微小的变化就可能引起整个系统长期的巨大连锁反应,这就是我们所熟知的“蝴蝶效应”。

即便是再复杂的物理模型也很难完全模拟出大气运动的全貌,而大气细节运动也难以捕捉,极端的天气和气候事件的模拟因此成为世界难题。

混沌系统的经典图形似蝴蝶,图源网络

数值天气预报是现代气象事业发展最核心的技术,堪称气象领域的“芯片”和“国之重器”,我国数值天气预报研究开始于1954年,是国际上较早开展数值天气预报的国家之一。

早期以国外引进为主,后来自主研发掌握核心科技,2020年12月自主研发的中国第一代全球大气/陆面再分析系统及产品投入业务化应用,具备了再分析产品的自主生产能力,气象业务对国外数据产品的依赖大大降低。再到如今,发展以地球系统模式为目标的下一代模式,我国数值预报业务实现从“零”到“一”再到“卓越”的跨越式发展。

我国自主知识产权地球系统数值模拟装置——寰(EarthLab)

最近,华为云团队和清华大学在《自然》杂志上先后发表了云盘古气象模型和NowcastNet模型两篇文章。这跟传统数值预报有什么不同呢?

这两种模型都是利用AI的大模型预测天气。但两个模型用途不同,前者是一种能够提前一周预测全球天气模式, 后者则针对极端降水事件等天气进行短期天气预测。

AI加入天气预报的赛道,带来全新可能。AI擅长处理重复任务,拟合未知数据关系。通过深度学习了解各种气象数据中的关系,预测精度和预测速度上都展现出比传统数值预报的优越性。

首先说说华为的盘古气象大模型。AI算法改进,使得盘古气象的预测准确率可以与全球最佳数值天气预报系统——欧洲中期天气预报中心的综合预报系统相媲美。不仅可以处理更为复杂的数据,盘古气象能够处理三维气象数据,捕捉不同压力层大气状态之间的关系。而且更加快速,在相同的空间分辨率下, 盘古气象比数值天气预报系统快10000多倍。

华为开发者大会发布了盘古系列超大规模预训练模型,来自网络

NowcastNet模型是清华大学与国家气象中心、国家气象信息中心联合三年攻关完成的极端降水临近预报大模型,公里尺度下0~3小时极端降水都能预报。

今年5月27日世界气象组织峰会上,三小时内降水临近预报就被列为了未解决的重要科学难题之一。由于极端降水过程持续时间短、空间范围小,原先数值计算方法的预报时效只有1小时之内。

试想一下,从提前1小时延长到提前3小时知道即将有一场暴雨倾盆,前一种情况我们只能就近找个地方躲着,而现在则可以更从容地回到家中,前后的应对策略发生显著变化。对于一些实际生产生活场景,这种预报还将有更亮眼的减灾表现,无疑是一个巨大的飞跃。

基于雷达观测的降水临近预报,来自网络

那么AI天气预报是不是要代替传统的数值预报了?天气预报员是不是要失业了?

这倒不用担心,研究者们表示,把AI广泛应用到气象领域,其机理与数据的融合计算非常具有挑战性,还需要一段很长的路。目前来看人工智能不会在这个领域取代人类,DeepMind的研究科学家Suman Ravuri表示,天气预测需要专家和人类参与其中,以确保在预测方面的理解是合理的,然后将其传达给公众。

从占卜到经验判断,从天气图到数值天气预报,再到AI的加入,这是无数研究者筚路蓝缕、殚精竭虑,共同推动得到的“天有可测风云”。

作者系南京信息工程大学法政学院科技史与气象文明研究院副教授、硕士研究生