点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【诺奖中的“基因”】

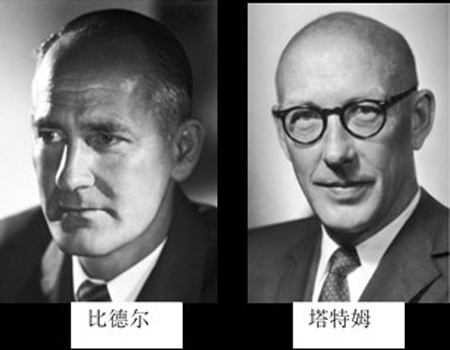

随着科技的日益发展,人们对基因的理解越来越深刻,“基因”一词也广泛进入到人们的日常生活当中。然而,将时钟往回拨100多年,当时的人们并不知晓基因的存在。直到19世纪60年代,遗传学家孟德尔通过著名的豌豆杂交实验,提出了生物的性状是由遗传因子控制的观点,但这仅仅存在于逻辑推理之中。20世纪初,遗传学家摩尔根通过果蝇的遗传实验,认识到基因呈线性排列于染色体上。但是基因是如何发挥功能的,一直没有定论。1941年,美国科学家乔治•威尔斯•比德尔(George Wells Beadle)提出了“一基因一酶”假说,该理论认为每个基因直接产生一种酶来影响新陈代谢过程中的一个步骤,从而帮助研究人员将基因定性为化学分子,并确定这些分子的功能。基于上述理论基础,后续围绕基因的相关研究呈现“井喷”式的发展。比如,围绕各种基因的功能开展的研究。因此,乔治•威尔斯•比德尔和爱德华·劳里·塔特姆(Tatum Edward Lawrie,与比德尔共同提出“一基因一酶”假说)共同获得了1958年的诺贝尔生理学或医学奖。

虽然距这一理论提出已经过去了80余年,但他的这一项“里程碑”式的发现对生物科学的发展具有重要奠基作用。今天,让我们一起坐上“时空穿梭机”,回到当时,一起走近这位伟大的科学家,回顾他是如何提出“一基因一酶”假说,并且得到诺贝尔评委的青睐,获选1958年诺贝尔奖的这一过程。

早期教育和研究

比德尔1903年出生于内布拉斯加州瓦湖,父母是农场主。1907年,比德尔4岁时,母亲过世,之后,他在父亲和管家的庇护下长大。在三个子女中,父亲对比德尔尤其喜爱,一度想让他子承父业,继承家里的农场。然而,比德尔从小就对生物学尤其感兴趣,高中时,科学老师鼓励他考入大学继续深造。

随后,比德尔不负众望,成功被内布拉斯加州大学农学院录取。毕业后,他选择继续攻读草类生态学的硕士学位,并在硕士期间对遗传学产生了浓厚的兴趣。1927年,他申请进入康奈尔大学攻读博士研究生,在大名鼎鼎的科学家艾默生的实验室研究玉米遗传,并且和芭芭拉▪麦克林托克(Barbara McClintock,1983年诺贝尔生理学和医学奖)共同学习。4年后,取得博士学位的比德尔又加入了遗传学大师摩根新成立的生物研究所开展博士后研究。这时的比德尔采用的研究模型是当时遗传学研究“明星”-----果蝇,并且也取得了不错的研究成果。

比德尔天资聪颖,加上刻苦的学习和优秀的教育经历,让他成为一名优秀的科研工作者。此外,比德尔动手能力极强,他待过的实验室里面都会有一些他自制的实验仪器。总而言之,这些教育经历让他掌握了深厚的遗传学技术和相关知识,为后续的“诺贝尔奖研究”埋下了伏笔。

“一基因一酶”的发现

比德尔在研究果蝇时,发现果蝇不同的眼色可能是由于基因调控引起的。随后,他发表论文表示:基因会制造不同的色素使果蝇有不同的眼色,而基因突变会扰乱这一过程。这样的研究结果隐含了“一基因一酶”的假说。然而,苦于没有直接证据,他只能在发表的论文中暗示生物体存在“一基因一酶”的可能性。

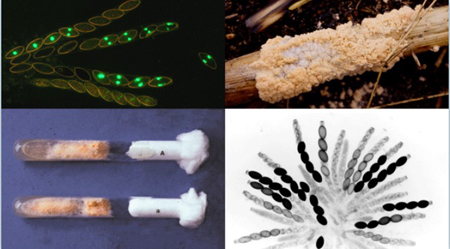

被广泛应用于遗传研究的粉红面包霉

1937年,比德尔与斯坦福大学的爱德华·劳里·塔特姆展开合作,分离并且确定了可以影响果蝇眼色的物质,但是其他的研究小组比他们抢先一步发现并发表了研究成果(可见科研竞争之激烈)。比德尔并没有气馁,他和塔特姆经过深度讨论后决定更换遗传系统更为简单的实验材料研究基因的作用。经过近3年的寻找和尝试,1940年,他们正式将果蝇实验室改成粉色面包霉菌实验室。他们设计了一套缜密的研究方案,包括:先用X射线照射面包霉菌,产生突变体,然后在含有氨基酸、维生素和其他有机物质的完整培养基上萌发面包霉菌的孢子,然后将萌发的孢子转移至缺少某些营养物质的培养基上,向其中加入特定的化学物质,来检验缺乏的是哪种营养物质,从而确定基因编码与酶之间的关系。即便如此,他们仍然不确定试验设计是否可行。他和塔图姆约定,进行5000株菌的测试,如果全部失败,他们就放弃这个实验。幸运的是,当他们测试到299株时,他们的实验成功了。

随后,他们进一步重复验证了实验结果,并且整理好数据,于1941年将研究成果发表于著名的《美国科学院院刊》。虽然从确定研究对象到发现和获得明确结论只花了1年时间,这种“幸运”的背后其实是长年的积累和坚持。

“一基因一酶”错了吗?

后来,随着人类对基因的进一步深入了解,“一基因一酶”假说发展成更为精确的“一基因一多肽”假说。1966年,罗伯特·霍利、哈尔·柯拉纳和马歇尔·尼伦伯格等科学家利用基因生产了相应顺序的蛋白质,破译了基因编码20种氨基酸的遗传密码。随后,科学家们发现所有生物都使用一样的遗传密码,从而为后续的基因工程提供了理论基础。至此,生物的基因信息变得尤其重要,1985年,美国科学家率先提出“人类基因组计划”,经过10多年的努力,2001年,包含人体约2.5万个基因的人类基因组工作草图发表。

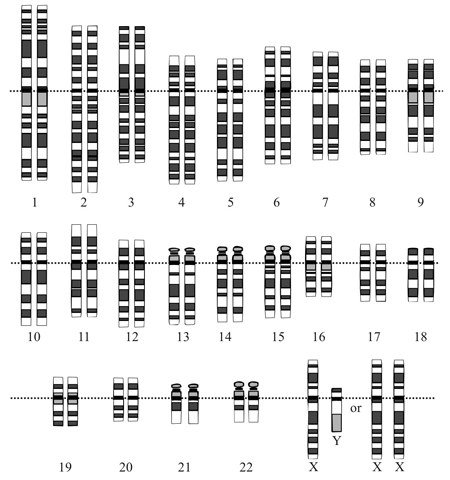

根据人类体细胞所拥有的染色体而绘制的“染色体组型图”

此时,有人质疑比德尔“一基因一酶”假说的真实性。因为,按照图谱,人类有大约2.5万个基因。但是实际上人类体内的蛋白质远超过2.5万个。“一基因一酶”错了吗?其实不然,该假说揭示的是基因发挥作用的机制,明确了基因是通过其编码的产物---酶或者蛋白质发挥功能。该假说的提出是遗传学发展史上的重要转折点,开拓了生化和分子遗传学等新领域,比德尔可以当之无愧地被誉为现代生物技术的奠基人。

出品:科普中国

作者:徐乐天(湖北大学生命科学学院副教授)

监制:中国农学会 光明网科普事业部