银河系的“雾霾”

说起北京,大家立即就想到雾霾。大家都讨厌雾霾,听说过谁看到雾霾就特高兴的吗?就有这么一些天文学家听见了雾霾就兴奋的不行。不过他们关心的雾霾不在北京城,而在遥远的星际空间。

在一个没有光污染的地方仰望夏夜星空,天上最美的就是银河了,璀璨河汉,银光闪烁,波光粼粼。但如果你亲眼目睹银河,还会发现在繁星中密布着很多像乌云一样的暗条。这些暗色的云就是银河系中的“雾霾”,被天文学家称之为“星际尘埃”。

图1. 银河系

图片拍摄:北京市第十二中学牛雨萱/浦士毕

在宇宙中,群星间并不是真空,而是分布着气体和尘埃(微小的固态颗粒)。它们统称为“星际介质”。平均而言星际介质的密度大约为每立方厘米100万个分子。多不多?真不多,因为实验室里如果你能让容器达到每立方厘米100亿个分子的水平,就可以称为真空环境了。换句话说星际介质的密度是实验室真空密度的万分之一!

星际介质的主要成分包括氢原子和氦原子,也有少量简单分子,这些都是以气体形式存在的。除此以外,就是大约占据星际介质百分之一的尘埃颗粒。就是这一点点尘埃颗粒造就了银河系中的“霾”。

星际尘埃的组成

天文研究发现,星际尘埃中包括了石墨、硅酸盐、多环芳香烃、水冰等,这就像水加煤灰(这准备做煤球吗?),再掺些沙子,最后撒上些石油搅拌在一起。

图2. 石墨Rob Lavinsky

图片来源:iRocks.com

图3. 水晶

图片来源:JJ Harrison

听起来这天上也不比北京的空气干净。但正是这脏兮兮的一团东西,成为了解开许多宇宙谜团的钥匙。像地球这样的岩石行星就是由围绕在恒星周围的雾霾凝聚而成。更重要的是生命分子的产生也可能与这团灰尘紧密关联。

星际尘埃中的碳哪里来的呢?它其实是恒星燃烧的产物。恒星内部就是一个持续了上百亿年的核熔炉,时刻发生着核聚变反应:氢变成氦,氦又会聚成碳,氧等更重一点的原子。

等到哪天恒星内部燃料消耗完了,也就快死了。这时候恒星会把大量物质吐出来返还给星际介质,所谓“尘归尘,土归土”。不过呢,返还的物质中氢原子变少了,其它质量大的原子增多了,例如碳。

所以,恒星和汽车一样都会积碳。碳原子在条件合适时难免就聚在一块攀亲叙旧,一来二去就形成了石墨之类的大块颗粒。沙粒的主要组成——硅酸盐的来源也是类似的过程。

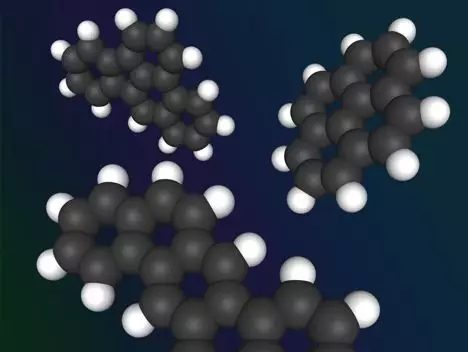

那石油是哪里来的?这得从石油的主要成分多环芳香烃说起。多环芳香烃是由很多碳原子和氢原子构成的复杂有机分子。下图即为它的结构示意。六个碳原子手拉手形成一个环,环环相扣就成了多环芳香烃。虽然目前天文学界还没有一个成熟的观点解释多环芳香烃的来源,但很多猜测认为它同生命起源相关。

图4. 多环芳香烃的结构示意图,

其中黑色的是碳原子,白色的是氢原子

探测星际尘埃

恒星观测很容易,因为它们会发出可见光。但是研究尘埃就没那么容易了。煤球和石油不烧的时候不会发光,沙子就是烧也烧不起来。所以用光学望远镜看不到尘埃发出来的光。但是这也难不倒天文学家,他们想到了至少三种方法探测星际尘埃。

散射

虽然尘埃自己不发出可见光,但通过遮挡背后的恒星光产生暗云,如图5所示。这些尘埃颗粒大小为零点几微米,只有头发丝直径的几百分之一,光线穿过它们的时候会发生散射。散射光的波长与尘埃颗粒的大小有关。天文学家通过测量穿过尘埃的背景光在不同波长上被削弱的程度(官话叫“星际消光”),就能够猜测出尘埃的多少、颗粒的大小、乃至大致组成。

图5. 宇宙中的暗云,主要是尘埃构成

图片来源:ESO

连续谱辐射

星际尘埃会在红外波段产生连续谱辐射。这些连续辐射暴露了尘埃的温度等物理信息。斯皮泽望远镜、赫歇尔望远镜、普朗克望远镜等空间望远镜都对星际尘埃辐射的探测做出过很大贡献。

吸收与发射

尘埃分子中的电子也会像原子那样受到特定波长光线的激发产生跃迁,从而会吸收特定波长的光子。当背景光穿过尘埃分子的时候,由于这些特定波长的光被吃掉(吸收),就在光谱中留下一条吸收线。除了电子跃迁吸收能量,化学键振动和分子自旋也都会从穿过的电磁波中吸收特定能量而产生吸收线。

分子总是喜欢保持在低能级状态,因此很快它们就会把吃进去的能量再吐出来。这个过程会在电磁波特定波长上形成一条发射线。理论上可根据这些吸收/发射线的位置可以判定分子类型。

分子类型的证认

因为分子又是电子跃迁,又是化学键振动,还会自旋,各种吸能手段同时使用,就造成了它们的吸收/发射线看上去比原子的复杂很多。这带来了一个大难题——这么热闹的光谱线,到底是哪种分子产生的?

自1922年以来,天文学家在从紫外到近红外的恒星光谱中陆续发现了几百条来自星际分子的吸收线,但就是无法确认它们是由哪些分子产生的。成为了宇宙一大谜团,天文学家还把它们命名为弥散星际带。

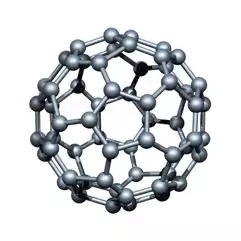

直到2015年,有天文学家声称确认了其中三条吸收线是来自一种石墨烯离子(C60+)。下图就是这种长得像足球一样的奇特有机分子。这是人类首次确认了弥散星际带的载体分子。也是首次确认了石墨烯在星际空间的存在。

图6. 足球烯(C60)的分子结构。每个球都是一个碳原子,它失去一个电子后形成正离子C60+

图片来源:ewels.info

尽管一些专家言之凿凿,但是争议仍然存在。最近就有研究质疑这三条吸收线压根就不是石墨烯。在星际弥散带近百年的研究历史中反复上演着这样的戏码——一拨人先声明证认了某个分子,另一拨人很快就来打脸。这也一定程度上反映了星际介质研究是极其困难的工作,不仅要有耐心、有智慧、还要脸皮厚不怕后人打啊。

作者介绍:

刘超,中国科学院国家天文台研究员。主要从事银河系的结构与演化、星系动力学、星际消光、恒星物理等研究。