它是在高纬度地区天空中舞动的精灵,是任何彩笔都难以绘出的炫目之光,它五彩缤纷、绮丽无比,它是自然界中最漂亮的奇观——极光。早在公元前2600年,中国就有关于极光的记载,但这变幻莫测的神秘之光是如何形成的?它到底是什么颜色?跟随我们一探究竟~

一个晴朗的夜里,站在阿拉斯加、加拿大或格陵兰冰岛的土地上,仰望天空,幸运的你或许可以看到一条越来越亮并且正在往南移动的绿色光带,然后在数分钟之内,你也许会看到这带状的极光会散裂成许许多多条小的光带,有些光带也许还会往北移动,如果你足够幸运还可以看到光带跃跳着并转变成红色、紫色和白色。没错,你看到的是大自然最美的奇迹之一——极光。

注:视频采用了8-15鱼眼镜头对整个天区极光变化进行了延时视频记录。鱼眼画面的四周是所处环境,主体是天空。王征2019年2月摄录于冰岛黄金圈瀑布

图1. Kp6的极光会在变化过程中呈现出各种形态。此图由两张图拼接而成,得到的极光如在天空中展翅的凤凰。而更巧的是这一天正是北京的除夕之夜。王征2019年2月摄于冰岛黄金圈瀑布

极光的前世今生

人们所知最早记录极光的文字是在公元前2600年。《河图稽命征》上说:“附宝(黄帝的母亲),有一晚看到在北斗天枢星附近一道极强的光跃动着,照耀原野,感而受孕二十五个月后生下黄帝轩辕”。这里跳动的光,很可能指的就是北极光。1619年,伽利略以学生Mario Guiducci 的名义出版了一本关于彗星对话的小册子《Discorso delle comete》,册子中他以罗马神话的曙光女神奥罗拉(Aurora,也有人称欧若拉)之名创造出"aurora borealis"一词命名极光,称极光为“北国的曙光” (“boreal aurora”),意在强调说它同曙光一样,都是大气散射的阳光,而彗星也是如此云云。

图2. 图片拍摄地点是位于冰岛的一座古老火山,天文摄影师Sigurdur William Brynjarsson幸运地拍下了如此美丽的景色。天空中极光带呈现出绚烂的色彩,红色在地球大气层中比绿色更高,这飘逸的极光如同天空中的彩带为翩翩起舞,并倒映在大约有3000年历史的名为Kerid的火山口湖上。图片来源:https://apod.nasa.gov/apod/ap170306.html

1621年在极地旅行的法国科学家 Pierre Gassendi 用拉丁语记录下他看到的美丽景象,称作 “aurora borealis”(北极光),后来英国的库克船长在南极圈中也意外看到了同样的奇观,于是又有了“aurora australis”(南极光),极光aurora的名字就这样叫开了。

图3. 冰岛具有大量的地热资源,可以看到灯光将地热口喷出的气体点成了粉红色,极光此时爬上了天空,与地热的蒸汽交织在一起。王征2018年2月摄于冰岛米湖

虽然我们大多数人并没有亲眼见到过极光,但只要提到它依然会在脑中闪过这样的画面:空旷的夜空中,飘渺的绿光如丝带般飞舞飘动。极光真的是这样吗?极光到底是怎样形成的呢?

极光是怎样形成的呢?

1790年,英国著名物理学家卡文迪许用三角测量法定量估计了极光的高度,发现它属于100千米左右的高空,但这个正确的结果并没有得到证实,因为当时载人热气球才刚刚出现(即使在今天,开放式热气球最多也只能升到1万米的高空),没人知道100千米的高处有些什么。19世纪,瑞典天文学家埃格斯特朗(Ångström)在分析太阳光谱时,第一次将光谱仪对准了极光,发现其并不是色散的连续谱,而是明显的发射谱。

1896年挪威的物理学家Kristian Birkeland 给出了一个解释:高能带电粒子被地球磁场捕获,进入大气激发气体分子发光。他在真空室中放入一个磁化的球(代表微型地球的"terrellas"球),以电子射束进行实验,表明电子将被引导至极区。他设计的精彩实验给公众留下了深刻的印象,但为技术水平所限,直到上世纪六十年代才终于被卫星观测证实。18世纪中叶,瑞典一家地球物理观象台的科学家发现,当该台观测到极光的时候,地面上罗盘的指针会出现不规则的方向变化,变化范围有1度之多。与此同时,伦敦的地磁台也记录到类似的这种现象。由此他们认为,极光的出现与地磁场的变化有关。

现在人们已经知道,地球的极光是来自地球磁层或太阳的高能带电粒子流(太阳风)使高层大气分子或原子激发(或电离)而产生的一种绚丽多彩的发光现象。极光常常出现于纬度靠近地磁极地区上空,一般呈带状、弧状、幕状、放射状,这些形状有时稳定有时作连续性变化。太阳风是从太阳上层大气射出的超声速等离子体带电粒子流。这种物质虽然与地球上的风不同,不是由气体的分子组成,而是由更简单的比原子还小一个层次的粒子——质子、电子、α粒子组成,但它们流动时所产生的效应与空气流动十分相似,所以称它为太阳风。

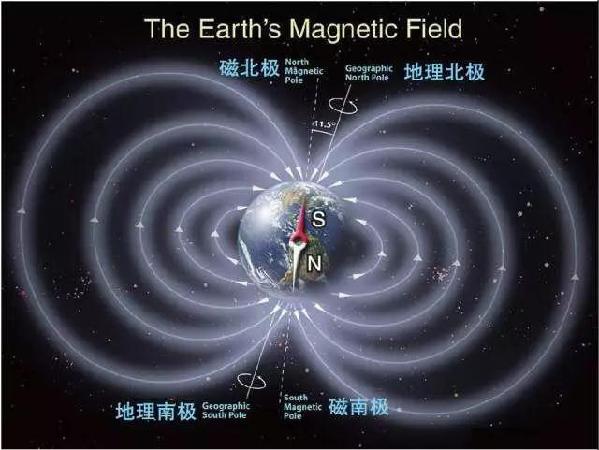

我们可以把地球视为一个巨大的磁铁,其中磁北极在地理南极附近、磁南极则在地理北极附近。这两极所产生的球体磁场即为地球磁场。太阳风是一种等离子体,地球磁场的存在像是为地球张开了一把大伞有效地阻止了太阳风的长驱直入。在地球磁场的“反抗”下,太阳风中的大部分高能粒子会绕过地球磁场,继续向前运动,但有些高能粒子会被地球磁场俘获,并沿着磁力线向磁极落下。这些下落的高能带电粒子,与两极大气层中的氧、氮等分子、原子发生碰撞,使之成为激发态的离子,并发射出不同波长的辐射。由此便产生出壮美的极光。在南极地区形成的叫南极光,在北极地区形成的叫北极光。

图4. 地球磁场示意图

极光是什么颜色的?

从上述内容我们知道,美丽的极光正是太阳风、地球磁场和大气层共同作用的杰作。太阳风中高能带电粒子的能量、数量和大气层中不同高度处不同原子、分子的特性直接决定着极光的颜色和强度。入射离子的能量高低决定了粒子能够冲入大气的深度。在不同的高度碰到不同种类的气体分子便会产生不同的颜色。

通常来说,在200千米以上的高空,带电粒子撞到氧原子时,氧原子会受激发出红光。而在100~200千米高空,氧原子则会受激发出黄绿色光,这也是我们最经常会在极光照片上看到的那种颜色。另外,电离状态下的氮会发出蓝光,中性的氮分子受到撞击时发出的则是紫红色光。

图5. 磁纬相对低的俄罗斯,看到的极光如西瓜一般,红绿相间。王征 2018年1月摄于俄罗斯的摩尔曼斯克

好啦,今天的讲解就到这里了,欲了解更多极光知识,欢迎关注我们后续发布的内容哦~

作者:地面应用系统,国家重大科技专项中国月球探测工程和中国首次火星探测工程五大系统之一,由中国科学院国家天文台承担,负责月球与火星探测任务科学探测计划制定,有效载荷运行管理,探测数据的接收、处理、解译和管理,按工程管理要求发布数据,组织开展科学数据的应用和研究。