上一篇我们介绍了,近代天文学四大发现之一的类星体发现及命名的过程,那么中国是什么时候了解到类星体,并开始观测的呢?

中国人知道的类星体

中国人听到类星体的名字已经是“文革”开始了。笔者知道类星体还是道听途说来的。大概是“文革”初期在南京开过一次天文界的“革命大批判会”,当时的会议,除了批判走资派和资产阶级反动权威以外,也要以批判的眼光介绍一些科学进展,叫做“抓革命,促生产”。在这次会上有人介绍国外发现了一种新天体——类星体。

“文革”结束后,开始有了国际间的学术交流。1978年,美国派了一个阵容庞大的天文代表团,其中有许多大名鼎鼎的天文学家,包括施瓦茨席尔德(M. Schwarzschild),其父就是第一位解出爱因斯坦广义相对论方程的。引人注目的还有一位女天文学家,玛格丽特·伯比奇(Eleanor Margaret Burbidge),她曾做过英国皇家格林尼治天文台的台长,在类星体的观测上取得了许多成就。在她做完报告之后,笔者最想问的一个问题是:类星体是怎样发现的?但是觉得这个问题太简单了些,于是没敢开口。这次报告会是在北京饭店召开的,规格很高,在京的国内知名天文工作者息数到会,给笔者留下的印象实在是太深刻了。时常想,什么时候我们也能观测到类星体。哪怕看看类星体是什么样子也就知足了。

作为改革开放后最早出去的一批学者,笔者被派往英国。从北京到伦敦的班机需要途径中东,而中东正在打仗,我们等了一个多月,航线仍然不通。最后,改飞巴黎,在巴黎住了一夜,再前往伦敦。几经周折,总算到了目的地。

英国人非常保守,到英国进修,必须先补习一段时间英语,考试合格才能去学校或研究所。我们当时的身份很滑稽,出国前已定名为访问学者,英文名称是visiting scholar。学习一段人家的英语之后才发现,这种英文叫法并不普通。要么就简称为访问者(visitor),要么就称访问天文学家(visiting astronomer)等等。在英国的一个小镇又这样折腾了一个多月。由于笔者英语较好,提前离开去皇家爱丁堡天文台报到。在此之前都是集体行动,所有的安排都由中国驻英使馆教育处负责。后来,一个人去报到,才发现困难不少。爱丁堡是苏格兰的首府,当地人都讲苏格兰英语,像是另一种外语,实在是令人头痛。

皇家爱丁堡天文台是一个十分古老的天文台,建于1818年。在英国,凡冠以皇家名称的都标志着等级至高。英国一共有两个皇家天文台——皇家格林尼治天文台和皇家爱丁堡天文台。英国人对天文学情有独钟,它和大英帝国的历史密切相关。大英帝国称霸世界时,号称日不落国,靠炮舰到处侵略,海上航行必须要用天文导航。世界经度的划分就以格林尼治天文台为起点。到了20世纪中叶以后,英国的科学技术日渐落后,不仅无法与美国相比,就连苏联、德国、法国等也在许多领域走在了前沿。

在这种形势下,英国的科技战略是保住重点学科。英国科技的最高机构叫做科学与工程研究委员会(Science and Engineering Research Council,SERC),在它下属的四个部门中,有一个部门就是天文学。笔者在英国时,SERC的主席曾访问皇家爱丁堡天文台,他在报告中虽一再称经费不足,但却强调在天文学的投资一定要保证。

发现类星体的第一个中国人

爱丁堡天文台的研究方向就是依托它在海外的两台望远镜。夏威夷的红外望远镜主要从事星系和恒星的红外观测。其中,他们对剑桥的3C射电源逐一作了红外测光,取得了关于射电星系的红外辐射的开拓性研究。而放在澳大利亚的联合王国施密特望远镜更是成绩斐然,原本只是做南天的巡天观测工作。但他们在望远镜的前面放了一块棱镜,叫做物端棱镜。棱镜的作用是把星光散成光谱,望远镜再把光谱成像在底片上,相当于一台低色散光谱仪。这样的望远镜加上棱镜摄谱仪成的是星像的色散光谱,不需要再加摄谱仪的细缝,因此叫做无缝光谱。

无缝光谱的优点是减少了附加光谱仪对光的损耗,可以拍到更暗弱的星光,也就是拍到更远处的天体。这一优点很快变成了这台设备的最亮点,可以发现大量的类星体。笔者到达天文台的时候,这项研究工作刚刚起步,一批从澳大利亚运来的无缝光谱玻璃底片还放在那里。从此,笔者开始了用这些底片寻找类星体的工作。

寻找第一颗类星体,对笔者来说的确不是一件容易的事。首先找到该方法的创始人史密斯当年的工作,将他已经发现的类星体作为样本,看看这些类星体的无缝光谱有什么特征,类星体和普通恒星的区别。这是一件非常细微的工作。一颗星体的无缝光谱的实际长度不到2毫米,天体的所有谱线都分布在这2毫米内,再加上每一条光谱线的宽度就是星像的大小。因此,无缝光谱看上去和普通的有缝光谱差别很大,其分辨率极低。但另一方面,也只有用这样低的分辨率去拍照,才能摄下暗弱的类星体。类星体的视星等都在17等以上。

工作的难度还在于,类星体本身的光谱并不是一样的,因为每颗类星体的红移大小都不一样,而光谱的形状取决于红移。对于普通恒星来说,其光谱也都不一样,恒星的光谱主要取决于它的光谱型。因此,只有把类星体的光谱和恒星的光谱区分开来,才有可能找到类星体。

本文作者发现的第一批13颗(是否第一颗)类星体 文章登在英国的天文月刊(Mon.Net.R.Astr.Soc.1984,211,443-459该刊英文名)上,这是中国人首次发现类星体。

自力更生的类星体

发现新的类星体,需要有2米级的望远镜。我国1950年代提出了大跃进计划。造望远镜也在大跃进的行列之中,要造一架2米的望远镜。其中,最大的困难是必须有一个直径2米的玻璃镜胚,有了它,才能磨制望远镜。我国自己生产不了这种规格的玻璃,只好从当时的苏联进口。后来,中苏交恶,本来已经买好的镜胚被搁置。不久,“文革”又来了,造望远镜计划彻底搁浅。

改革开放以后,大家又想到了这台望远镜,正在制造过程中,苏联的镜胚不小心被打碎了,不可思议!于是,一切重新再来。直到1990年,一台2.16米的国产望远镜总算落成在北京天文台了。

在2米望远镜完成之前,也就是在1990年之前,我国最大的望远镜只有60厘米,放在云南天文台,云南天文台在昆明郊区的凤凰山上。是抗日战争时期修建的,当时南京被日本占领,紫金山天文台的仪器设备迁移到内地,在这里建立了天文台。

笔者曾在60厘米望远镜上做了不少观测工作,最大的心愿是想用60厘米望远镜发现一颗类星体。为此,笔者和云南天文台的岑学奋研究员一起设计了一套新的终端设备,主要是加一套缩焦器。所谓缩焦器,是人为地将望远镜的主焦距缩短。这样就可以提高望远镜的光力。60厘米的望远镜就可以相当于1米以上望远镜。根据我们的设计指标,缩焦器加上以后,应该能够发现新的类星体。又请上海天文台的一位光学专家帮助修改设计图纸,最后由南京的天文仪器厂进行加工。没想到,工作效率太差,或许加工能力受限,拖了好几年,也没有完成。后来,2米望远镜完成了,再制作这套设备意义也就不大了。

自己的2米望远镜建成以后,发现类星体就成为首要任务之一。要用大望远镜寻找一颗类星体,首先要有类星体的候选体,所谓候选体,是由其他途径找到的可能是类星体的天体。大望远镜拍下候选体的光谱,确认它是不是真的类星体。

我国自己证认的第一颗类星体,其候选体来自ROSAT观测的X射线源。ROSAT是德国发射的一颗专门观测X射线的天文卫星。由它发现的X射线源,很多被确认为是类星体。由2.16米望远镜发现的这颗类星体编号是“X射线源1057+4316”,其坐标是,赤经10h 57m 48.5s ,赤尾+43。16'13"。红移Z=0.32。北京天文台赵永恒等人发现的这颗类星体,虽然是一颗很普通的类星体,但在类星体的研究史上,是中国人自力更生发现的第一颗。时间是1994年,距离类星体的发现已经过去了41年。第二年,即1995年,魏建彦等人又用同样的方法,在2.16米望远镜上发现了8颗类星体。从此揭开了中国人用自己的望远镜发现类星体的序幕。

在亚洲,日本人是最早发现类星体的,比中国早了10年,不过他们的第一颗类星体是由中国人提供的候选体。笔者在英国时将一颗很有把握的类星体候选体交给他们,在日本的1.8米望远镜上发现的。当时,我国还没有大的望远镜,无法做这样的证认。后来,笔者访问日本时,他们发布了一颗类星体,叫做“自力更生第一号”,是由日本人自己发现的。

中国人研究类星体,和世界的步伐相比的确慢了几十年。但令作者感到欣慰的是,能够成为发现类星体的第一个中国人,并帮助日本发现了亚洲第一颗类星体,在作者的建议下,这颗星被命名为“中国-日本”类星体。

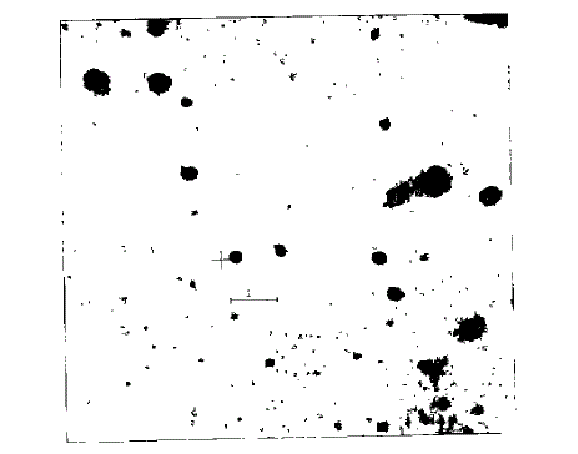

第一颗类星体的证认图,标十字的是类星体。

迟迟不给的诺贝尔奖

四大发现之后,彻底改变了天文学在自然科学中的地位。传统的自然科学,号称六大学科——数理化天地生。天文学在六大学科中,自称是最古老的学科,因为人类的农耕要求知道节气,这就需要研究日地的运动规律。但是,天文学毕竟实用价值有限,在自然学科中,不会太受重视。天文学没有独立的诺贝尔奖,是和物理学一起参评。四大发现,居然有5项获诺贝尔物理奖。其中,脉冲星2项,宇宙背景辐射2项,星际分子1项。令人奇怪的是,四大发现之首的类星体,却一直搁置在那里。

类星体为什么迟迟不给诺贝尔奖,说法不一。一种说法是,类星体本身是一种天体,物理味道不浓。但也说不过去,脉冲星不也是一种天体吗?另一种说法是,类星体的发现者不是唯一的。通常认为发现者是施密特,其实桑德奇和哈扎德的功劳也很大,尤其是桑德奇,他是第一位在美国的5米望远镜上证认3C射电源表,发现了3C-48的光学对应体。他在文章中写道“它(3C-48)与我们那时候看到的任何天体都不一样,我至少拍摄了五六次光谱,测量了谱线的位置,发现毫无头绪”,“它的光谱有很强的紫外辐射,还有几条又强又宽的奇异发射线,却找不到其对应的元素”。

桑德奇的这些言论,虽然感到非常遗憾,但的确证明,他是第一位找到类星体的。如果颁发诺贝尔奖,是给施密特,还是加上桑德奇,或是给3个人,再加上哈扎德呢?

1985年,第16届国际天文学大会(IAU)在印度召开,同时举行了首届类星体专题讨论会,讨论会在印度南部的电影城班加罗尔举行。

班加罗尔周围环境优美,尤其是规模宏大的野生动物园,人骑在大象上,漫步在动物园里,欣赏老虎、狮子等各种动物自由奔跑。施密特夫妇也参加了这次会议。因为早就和他们比较熟悉,笔者和施密特的夫人谈起了诺贝尔奖的事,这自然引起了夫人的极大兴趣,她十分感慨地说,“马丁(施密特的名字)一直在努力工作,多次被邀在各种大型会上做报告,这么重要的发现,也不知是什么原因”,我告诉她,不用着急,天文界的学者都认为很快就会有好消息了。不想,30多年过去了,类星体依然还是原来的类星体。

和施米特夫妇一起坐在大象上逛野生动物园,背坐者是本文作者。

作者:何香涛,系北京师范大学天文学系教授,博士生导师,国际天文学会会员。曾任中国天文学会副理事长,北京市天文学会理事长。