点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

一年前的今天,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面,实现世界首次月球背面软着陆及巡视勘察开创了人类月球探测历史上的先河。嫦娥四号经历了许多高光时刻,取得了丰硕成果,值此落月一周年之日,让我们一起回顾、纪念与展望。

嫦娥四号任务概况

2016年1月14日经国务院批准嫦娥四号任务正式开始实施,工程总体确定了月球背面软着陆巡视+地月L2点中继通信的任务方案。

嫦娥四号任务的工程目标

1.实现人类首次月球背面软着陆和巡视勘察;

2.实现首次地月L2点中继星对地对月的测控、数传中继。

嫦娥四号的科学任务

1.低频射电天文观测与研究

2.着陆区月球背面巡视区形貌、矿物组分及浅层结构探测与研究

3.地月空间环境探测与研究

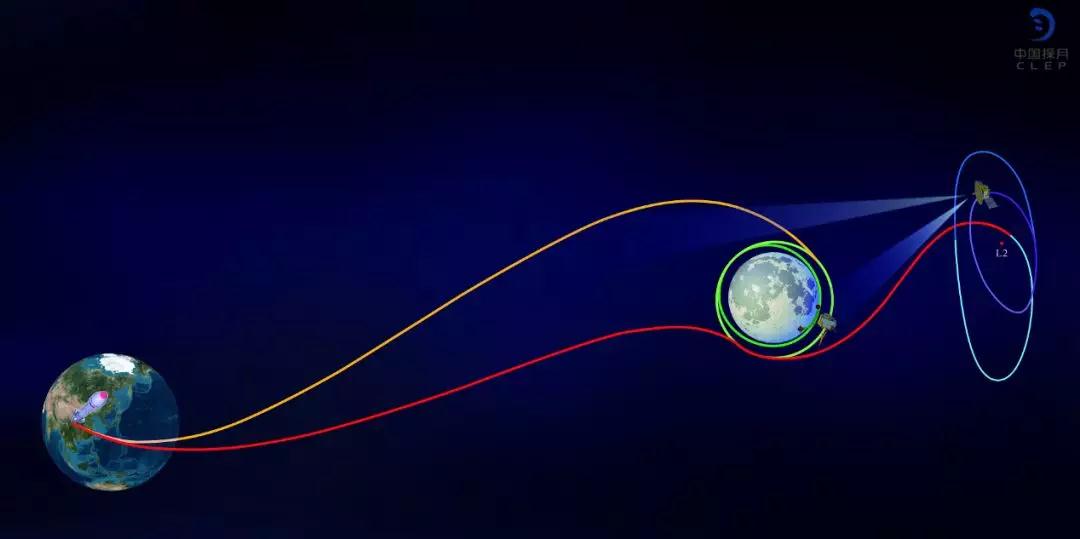

嫦娥四号任务飞行轨迹示意图

嫦娥四号搭载的科学载荷

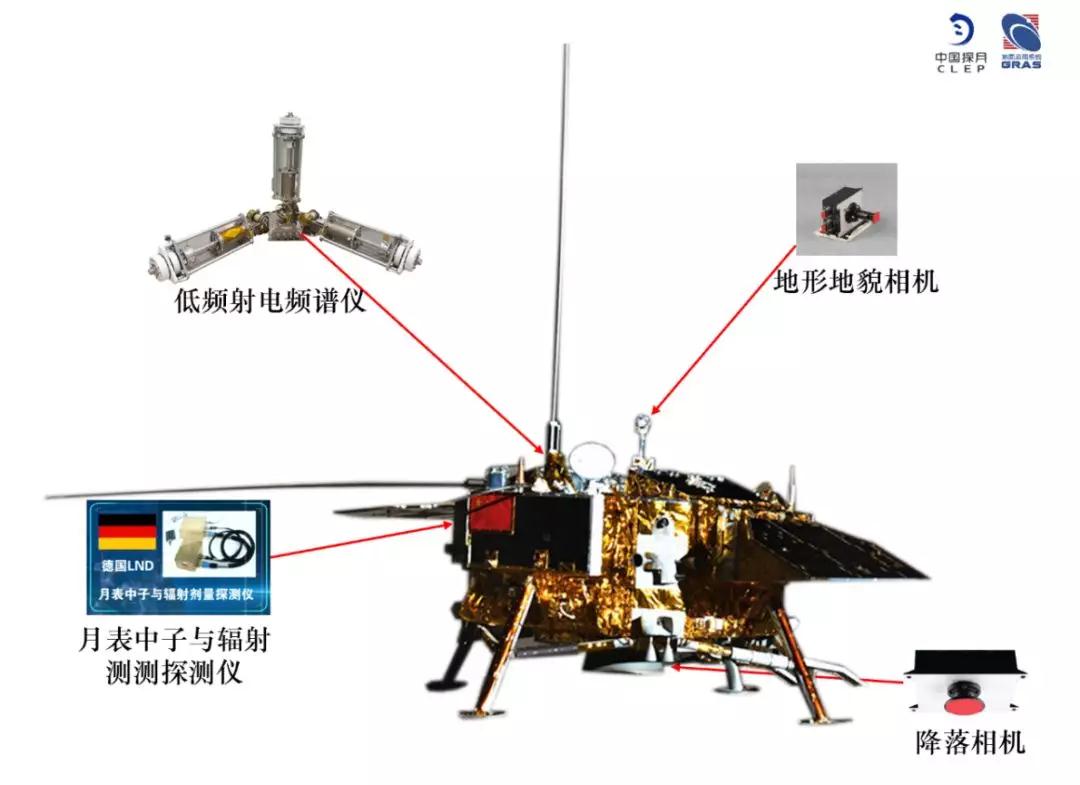

嫦娥四号着陆器搭载了4个科学载荷:地形地貌相机、降落相机、低频射电频谱仪,以及月表中子与辐射剂量探测仪(中国-德国合作)。

嫦娥四号着陆器及其携带的科学载荷

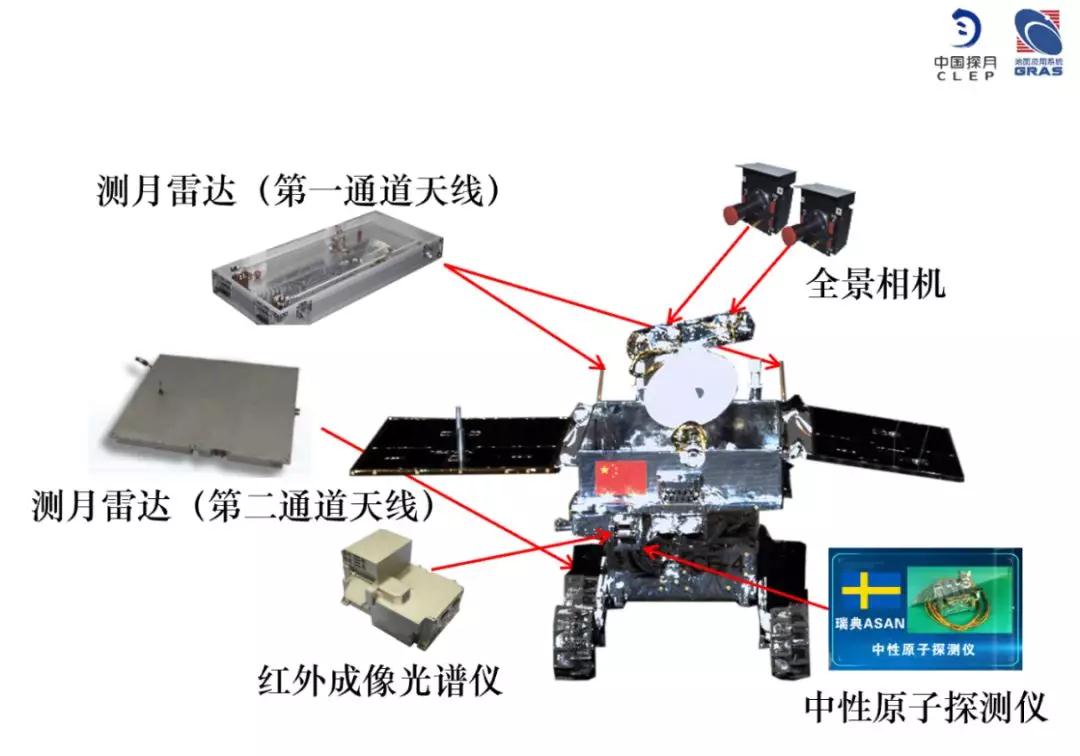

嫦娥四号巡视器“玉兔二号”月球车搭载了4个科学载荷:全景相机、测月雷达、红外成像光谱仪,以及中性原子探测仪(中国-瑞典合作)。

“玉兔二号”月球车及其携带的科学载荷

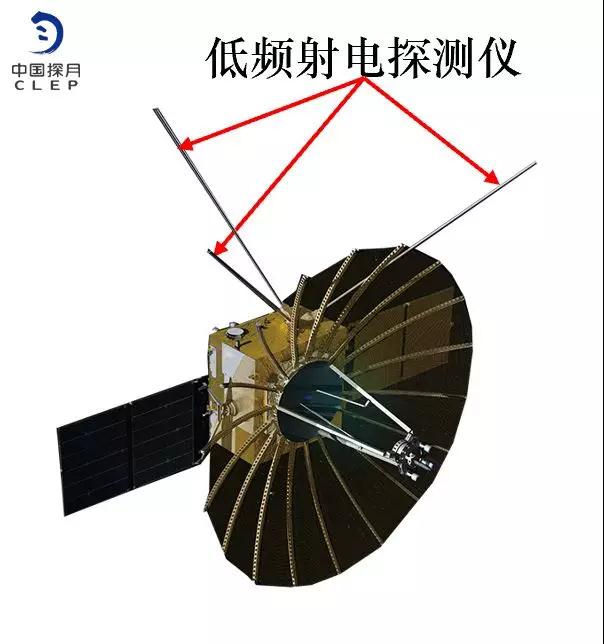

嫦娥四号“鹊桥”中继星搭载了1个科学载荷:低频射电探测仪(中国-荷兰合作)。

“鹊桥”中继星及其携带的科学载荷

嫦娥四号精彩时刻

2018年5月21日,嫦娥四号中继星“鹊桥”号成功发射。2018年6月15日,中继星“鹊桥”顺利进入距月球约6.5万公里的地月拉格朗日L2点的Halo使命轨道,成为世界首颗运行在地月L2点Halo使命轨道的卫星。因为“鹊桥”中继星的成功,美国请求中国延长“鹊桥”中继卫星的使用寿命,未来辅助美国飞船登陆到月球背面,叩开了继美国“沃尔夫条款”数据封锁后的中美空间合作大门。

“鹊桥”中继星天线展开

2018年12月8日,嫦娥四号探测器在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭成功发射。

2019年1月3日10点26分,嫦娥四号探测器成功降落在月球背面南极-艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑内,实现了人类首次月球背面软着陆。

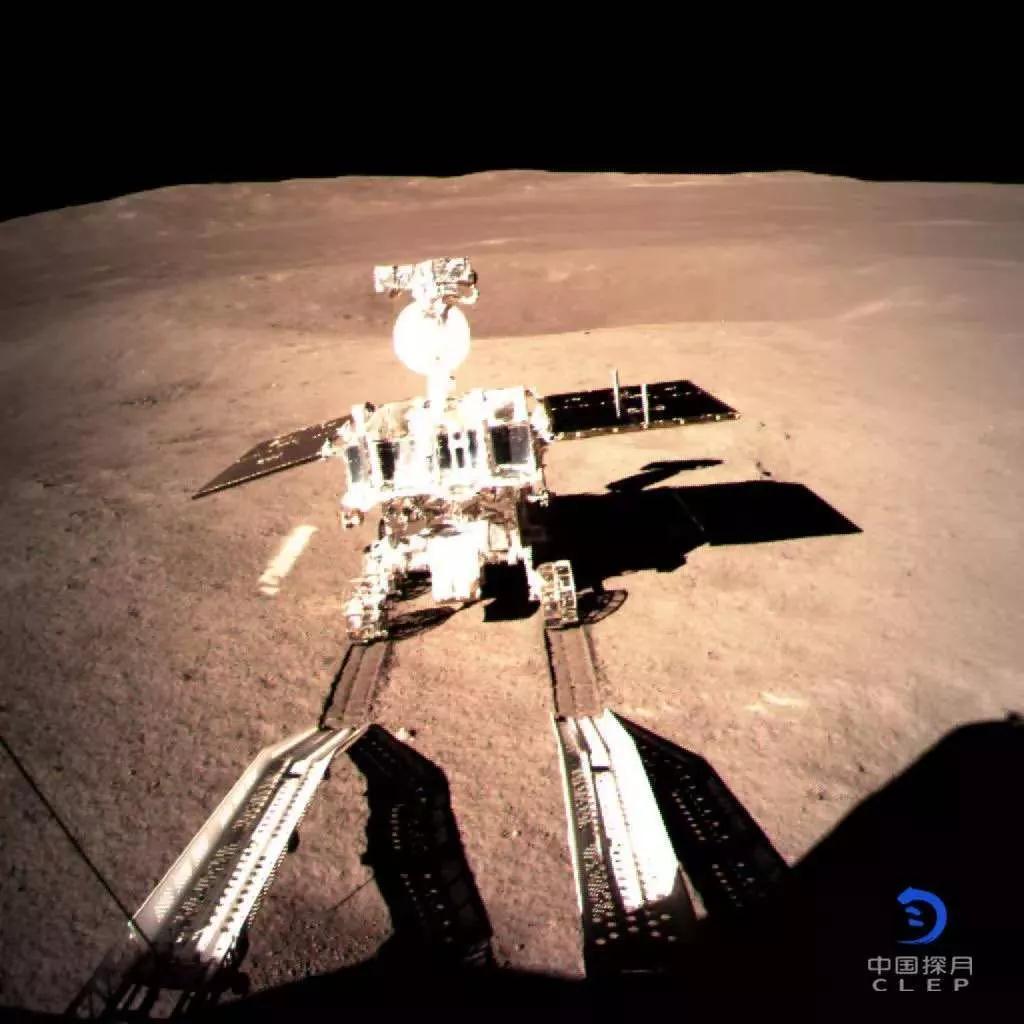

2019年1月3日22点22分,“玉兔二号”月球车成功与嫦娥四号着陆器分离,踏上月球背面,并在月球背面留下第一道痕迹。

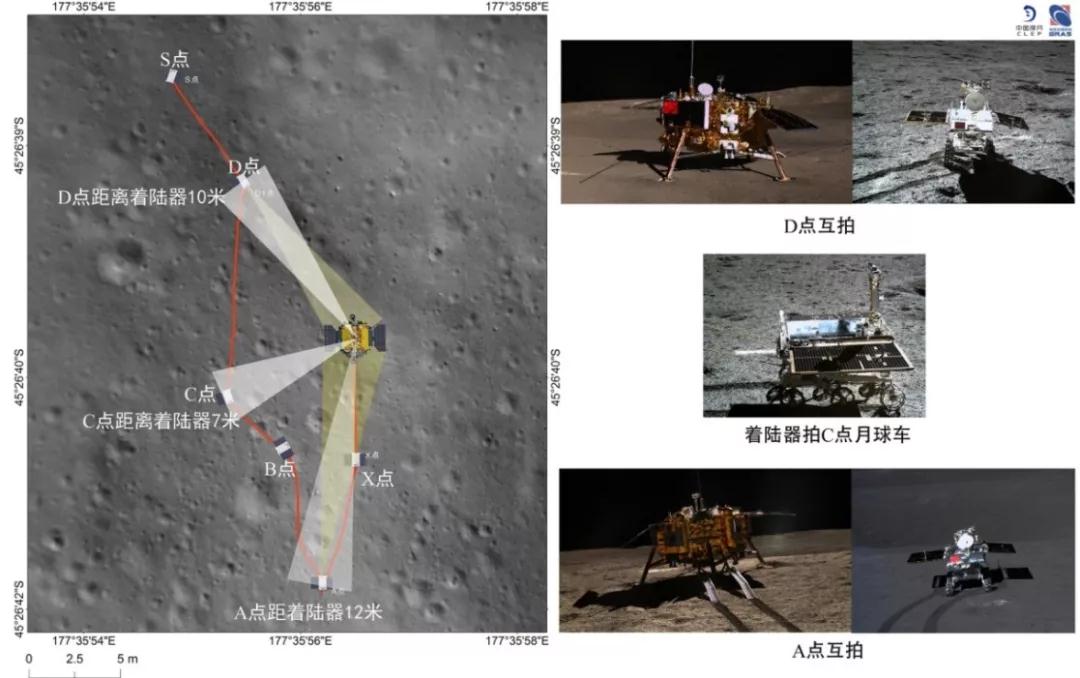

2019年1月11日,嫦娥四号着陆器与“玉兔二号”月球车在“鹊桥”中继星支持下,顺利完成两器互拍,地面接收图像清晰完好。

2019年1月12日,嫦娥四号地形地貌相机在第一月昼动态成像34719幅,静态成像597幅,完成获取着陆区月球背面形貌的使命。

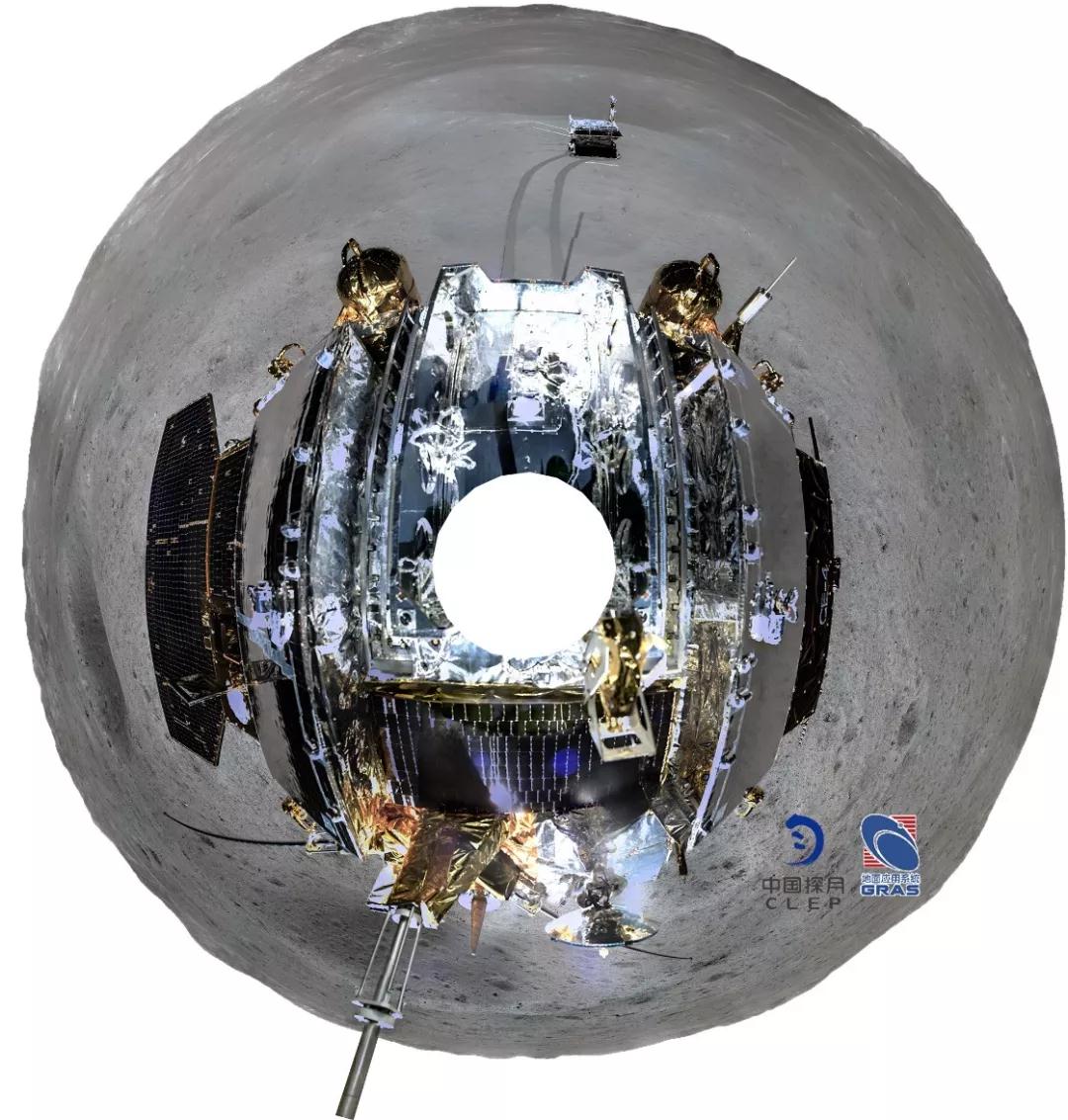

由嫦娥四号地形地貌相机获取的100张图像镶嵌拼接而成的着陆点全景图

“玉兔二号”携带的全景相机在第一月昼期间首次完成了月球背面360度环拍,获取了112幅全景图像,为后续的科学探测规划,提供了重要的数据基础。

嫦娥四号全景相机获取的图像拼接而成的月球背面全景图

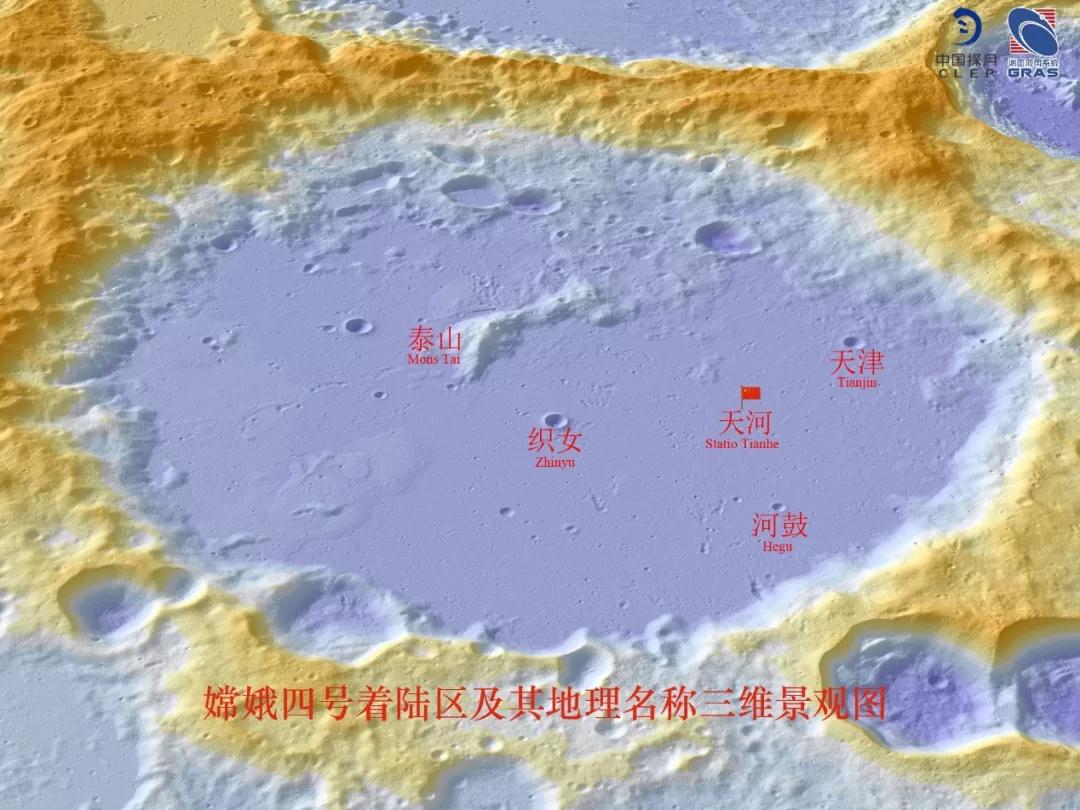

2019年2月4日,国际天文联合会(IAU)批准了嫦娥四号着陆点及附近5个月球地理实体命名:天河基地、织女、河鼓、天津和泰山。嫦娥四号工程再一次将中华名族非凡的创造力刻在了人类文明的光辉史册上。

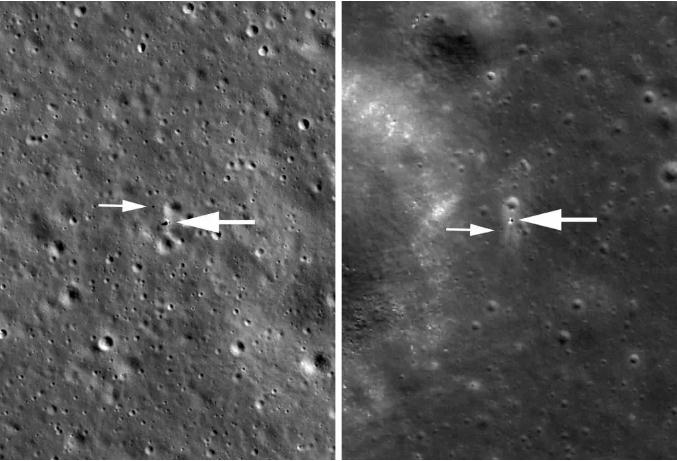

2019年2月15日,美国航天局NASA发布了“月球勘测轨道飞行器”(LRO)对中国嫦娥四号着陆点的第三次成像图片。在2013年底的时候,LRO也拍摄到了嫦娥三号在月球正面的身影。中国探月工程凭自身实力赢得了国际航天强国的关注与认可。

左图:美国LRO对嫦娥四号的航拍图;右图:美国LRO对嫦娥三号的航拍图。两图中大箭头指示的是着陆器,小箭头指示的是月球车

2019年4月18日,国防科工局在北京组织召开了嫦娥四号国际载荷科学数据交接仪式。嫦娥四号首次与多个国家展开国际合作,开放载荷资源、提供搭载平台,协同沙特、德国、荷兰和瑞典等国家共同完成人类首次月球背面软着陆探测任务。中国航天从跟随者跃变为引领者。

2019年4月18日,中国向德国、瑞典和荷兰交接嫦娥四号国际载荷科学数据。图片来自网络

2019年4月24日,在中国第四个航天日到来之际,我国第一部讲述探月工程的大型科学纪录片《飞向月球》在央视正式开播。科普正在从后台走向前台,提高公民科学文化素质是实现中华民族伟大复兴的基础。

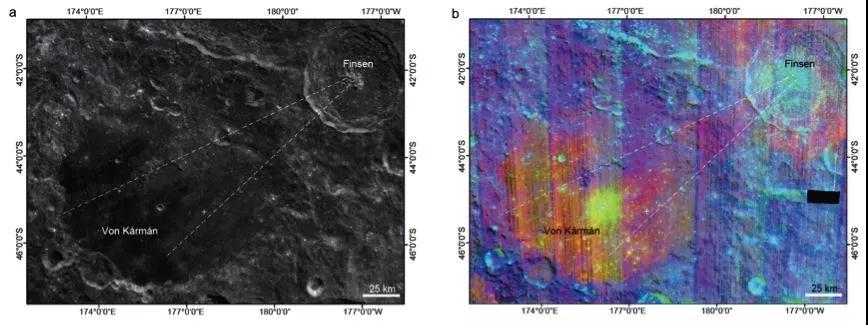

2019年5月16日,国际顶级学术期刊《自然》(Nature)在线发布了题为Chang’E-4 initial spectroscopic identification of lunar far-side mantle-derived materials的文章,中国科学家利用嫦娥四号就位光谱探测数据,对月幔来源的铁镁质矿物的起源进行了解释,揭示出月幔物质极可能富含橄榄石和低钙辉石,为研究月球尤其是 SPA 的演化历史提供了重要的理论依据。该项成果极大提升了我国在月球与行星科学研究领域的国际影响力。

冯·卡门坑内芬森坑的溅射物分布图。(a)嫦娥一号数字正射影像图,(b)M3彩色合成图。白色虚线表示芬森坑的两条向其中央峰收敛、呈东北至西南走向的溅射物条带。

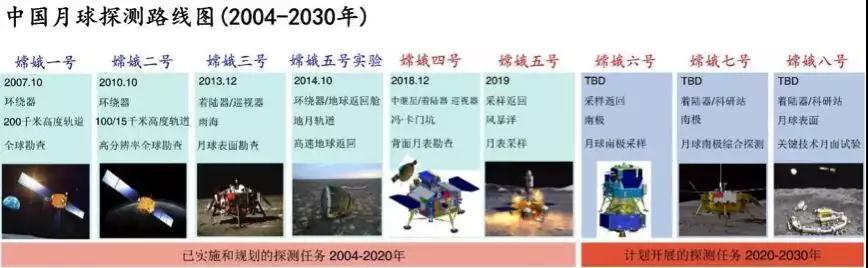

2019年7月,为了庆祝阿波罗登月50周年这一人类探月史上的壮举,国际顶级学术期刊《科学》(Science)在线发布了题为 China’s present and future lunar exploration program的文中阐述了中国的月球探测及发展规划。50年间,人类探索月球的脚步从未停止,中国也发挥着十分重要的作用。

图片信息来自Li et al., Science 365, 238–239 (2019) 19 July 2019,由地面应用系统制作提供

2019年10月1日,新中国成立70周年,嫦娥四号研制团队激情唱响《我和我的祖国》祝福祖国母亲生日快乐,祝愿伟大祖国更加繁荣昌盛。

嫦娥四号参研参试单位之一中国科学院国家天文台的成员庆祝祖国生日

2019年11月25日, 英国皇家航空学会为嫦娥四号任务团队颁发2019年度团队金奖,这是学会成立153年来首次向中国项目颁奖。

(左)英国皇家航空学会为嫦娥四号任务团队颁奖 (右)嫦娥四号团队的获奖证书

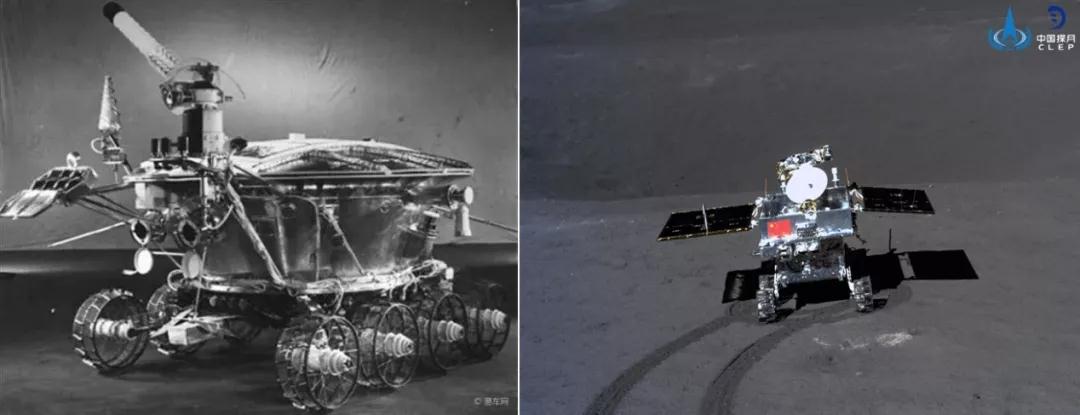

2019年12月20日18时43分,“玉兔二号”月球车成功自主唤醒,这个工作时间超过了地球上的11个月,打破一项尘封达49年之久的世界纪录,成为人类历史上在月面工作时间最长的月球车。此前该记录由前苏联的“月球车一号”保持。

(左)世界上第一台无人驾驶月球车“月球车一号”,在月面累计工作大约10个月;(右)嫦娥四号“玉兔二号”月球车,至2019年12月在月面累计工作11个月

2020年1月2日,正值中国传统节日腊八节。在距离地球约38万公里的月球背面,嫦娥四号着陆器和“玉兔二号”月球车分别于当天14时11分和20时30分完成第十三月昼工作,按地面指令完成月夜模式设置,顺利进入月夜休眠。经过13个月昼的工作,“玉兔二号”月球车累计行驶了357.695米,地面共接收处理了约2142.3GB的数据产品,嫦娥四号科研团队已在国内外知名学术期刊陆续发表20余篇科学成果。

探索月球为我们打开了进一步认识地球了解人类周围环境的窗口,也为进一步改造世界提供了丰富的资料。探索未知世界是人类的天性,正是人类对世界的好奇心,才促进了整个人类群体的向前发展。嫦娥四号带着人类的祝福与期待踏上征程走上陌生的领地,创造了一个又一个奇迹。2020年嫦娥四号仍将继续在月球背面开展探测,让我们继续期待嫦娥四号取得更丰硕的科学探测成果。

作者简介

熊雅颖:硕士,中国科学院国家天文台助理工程师,中国探月工程地面应用系统数据管理分系统成员。

高兴烨:博士,中国科学院国家天文台工程师,中国探月工程地面应用系统数据管理分系统成员。