点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

地球围绕太阳转了一圈,一年过去。于浩瀚宇宙而言,这只是短暂一瞬,但对人类来说,斗转星移中包含着所有已知与未知,象征着未来与无穷。2019年,天文领域取得了一些令人激动的突破。

比如,在等待了100多年后,我们终于在照片上看到了黑洞的模样;隼鸟二号成功从 “龙宫”小行星上采集了样本,启程返回地球;在新视野号探测器飞向太阳系外的途中,我们得见冰封已久的“天涯海角”;第一次探测到来自太阳系外的彗星。成果不胜枚举,每一小步的背后都充满科研人员的汗水、智慧和激情。引力把人类束缚在地球上,是想象力让我们飞起。

2019年是人类登月50周年,这一年,月球也见证了科学之路的起伏——嫦娥四号首次实现了人类在月球背面的软着陆,而首次尝试登陆月球的以色列和印度惜败;开启系外生命探测序幕的系外行星探测喜获诺奖;郭守敬望远镜突破千万条光谱;“天眼”FAST顺利通过技术验收,并发现了百余颗脉冲星;新的并合事件被探测到,中国的空间引力波实验项目相继发射升空……但是,包括宇宙膨胀速度、宇宙年龄等在内的大量争论,依然令科研人员头疼不已……

人类懂的越多,越意识到前路漫漫。2019年,我们尤其想对那些所谓的“失败”说一句感谢:科学探索不讲成败,在这条永远“ing”时态的道路上,所有经验都弥足珍贵。在旷野之上,在深空之中,无不是突破边界之所,无不是惊喜诞生之地。而新的突破和惊喜,在新的一年召唤人类继续探索前行。在这篇文章中,我们用10个故事挥别2019年。

TOP1

黑洞研究突破:

黑洞照片,银河系内最小和最重黑洞发现

M87黑洞的第一张照片。/ EHT合作组织

2019年可以说是黑洞之年,黑洞研究取得了很多突破性的进展,其中最耀眼的事件就是第一张黑洞照片的公布。

现代意义上的黑洞,需要追溯到爱因斯坦的广义相对论,从有关于黑洞的第一个现代描述“史瓦西解”,到人类历史上的第一个黑洞候选体:天鹅座X-1。任何事物一旦穿越黑洞的视界面,就无法逃脱出来,包括光,所以黑洞本身不能被直接看到。尽管科学家有足够的证据表明我们通过间接方式所探测到的那一类天体就是黑洞,然而眼见为实,直接看到黑洞不仅仅是科学家,也是大众长久以来的梦想。

如今,借由黑洞周围大量的气体辐射,科学家才终于能够通过望远镜看到黑洞存在。在100多年的等待之后,人类终于首次看到了黑洞的真实模样。照片中所显示的就是来自于M87黑洞周围的气体辐射。

M87中心的黑洞距离地球5500万光年,质量是太阳质量的65亿倍,想利用单个望远镜看到这个黑洞是一件无法完成的任务。2017年4月份,全球所有的亚毫米波望远镜组成了一个接近地球直径的虚拟望远镜,对银河系中心的黑洞和M87中心的黑洞进行了10天左右的观测。全球60多个研究所的200多位科学家参与,包括16位来自中国大陆的科学家,经过长达两年的分析,终于在2019年4月发布了这张黑洞照片。科学家用夏威夷土著语给这个黑洞起了一个名字——Powehi(中文暂译为“绮渊”)。

黑洞图像,不仅仅让我们看到了黑洞的模样,科学家更是期望对黑洞周围的观测,能够帮助他们理解周围气体的运动状态,更深刻地理解黑洞物理,比如黑洞的喷流是如何产生的此类问题。除了黑洞照片之外,还有一些黑洞进展同样令人瞩目。最大的恒星级黑洞质量是多少?小质量黑洞是否存在?这些都是一直悬而未决的科学问题。

TOP2

行星起源探秘:

“新视野”号探测遥远冰冻小天体

隼鸟2号成功采样返回

新视野号探测“阿罗科斯”(Arrokoth)详细图。/ NASA/JHU APL/SwRI

2019年的1月1日,美国新视野号探测器又创下新纪录:人类探测到的最远小天体,它曾被叫做“天涯海角Ultima Thule”,如今被新命名为“阿罗科斯Arrokoth”,意思是“天空”。

2015年7月14日,新视野号掠飞过冥王星后,朝着更深更远的太阳系边缘和预定的目标飞去。这个名为2014 MU69的目标天体,位于柯伊伯带内,距离地球66.7亿千米,环绕太阳一周需要大约298年,是一个典型的经典柯伊伯带天体。

比起一开始认为的雪人形状,科学家们后来发现,这个天体更像是两个连接在一起的薄饼,它们之前很可能是分离的,后来通过轻微地碰撞粘到了一起。这类位于遥远太阳系边缘的小天体,正是人类探究太阳系内大型天体起源的最好目标。

“阿罗科斯”(Arrokoth)新老数据得到的形状对比图。/ NASA/JHU APL/SwRI

太阳系内大型行星天体的起源,还可以通过研究地球附近的小行星来获知。2014年12月,日本科学家发射了“隼鸟2号”Hayabusa-2探测器,前往位于火星和地球之间的小行星“龙宫”162173 Ryugu。

通过研究这类行星,可以深入了解类地行星的起源和演化。更为重要的是,地球上水和有机物的起源,甚至生命的起源,可能都与此类小行星的撞击有关。

隼鸟2号探测“龙宫”小行星示意图。版权/ JAXA

隼鸟2号在2018年到达龙宫附近,对这个直径1公里的菱形小天体展开了长达一年半的观测,进行了一次表面采样和两次撞击采样。2019年11月,隼鸟2号成功带着样品离开 “龙宫”,预计2020年回到地球。到时我们对于这个神秘的天体将会多一份了解,也会对我们地球上的水和有机物的来源多一份认知。

TOP3

发现首个太阳系外彗星

哈勃望远镜观测到的第一个系外彗星的图像。/ NASA, ESA and J. DePasquale (STScI)

2019年8月30日晚上,俄罗斯克里米亚的业余天文学家根纳季·鲍里索夫(Gennady Borisov)进行例行观测的时候在视场内发现了一个奇怪的移动天体。经过小行星中心联合美国喷气推进实验室里的近地天体研究中心的精确测量,这个运动轨迹异于其他位于木星和火星之间主行星带中的小天体的移动天体,被证明来自太阳系之外。

这是人类第一次发现系外彗星。国际天文学联合会最终正式命名这颗小天体为2I/Borisov。与2017年人类首次发现的系外小天体奥陌陌不同,后者表现出一个小行星的外形,而这个新发现的天体则表现出很强的彗发(由气体和尘埃构成)特征,长达16万公里,大约相当于14个地球的大小。

这颗彗星在12月8日经过近日点(距离太阳大约2个天文单位)之后逐渐远离,一直到2020年晚些时间才会完全消失。哈勃望远镜的最新观测表明,这颗彗星的彗核大小很可能只有500米左右,当它在靠近太阳的过程当中,可能会因为辐射导致破裂。所以在接下来的几个月中,我们说不定会看到这颗彗星的解体。它的组成和我们的太阳系极为相似,不仅仅验证了彗星在其它恒星系统中会产生,而且也让科学家们有机会对其他恒星系统做一番了解。

按照理论预测,海王星轨道之内应该存在着上万个系外天体,但是由于这些天体太远太暗,我们无法探测到它们。2020年,随着口径达到8.4米“大口径全天巡视望远镜”(Large Synoptic Survey Telescope,简称LSST)的投入使用,我们期待到时可以发现更多的类似天体。

TOP4

最早的气体分子

在NGC 7027中发 现的第一类分子的 示意图。/NASA/ESA/Hubble

德国马普射电所的科学家在距离地球3000光年的行星状星云NGC 7027中发现了宇宙中最早产生的一类分子。终于,促使恒星形成并且催生宇宙演化的一个重要一环被验证。

卡尔·萨根的名言“我们都是星尘”让人印象深刻,也正是这句话让大众了解到构成人体以及所有可见事物的元素都是来自于恒星的演化。宇宙大爆炸之后的几亿年,分子氢冷却气体,逐步降低气体温度,坍缩形成恒星,宇宙自此开启了气体-恒星-气体的循环过程,变得丰富多彩起来。

宇宙当中是否会产生氦合氢对于我们理解宇宙演化过程非常关键。氦元素是一个惰性元素,通常情况下很难与其他元素发生反应,所以它的形成需要一个苛刻的环境。根据理论研究,在现今宇宙中,某些条件下,是可以产生氦合氢离子的,而一些行星状星云就是一个合适的环境,比如NGC 7027。

从七十年代起,科学家们就对这个天体进行探测,一直在试图探索这种分子的存在,然而并没有得到确定的结论。2016年后,科学家们开始利用搭载在飞机上的红外望远镜SOFIA进行观测,通过最近升级的设备,天文学家终于在亚毫米波段探测到了这种分子,理论得以验证。

TOP5

月球探测竞赛:

中国成功,以色列和印度惜败

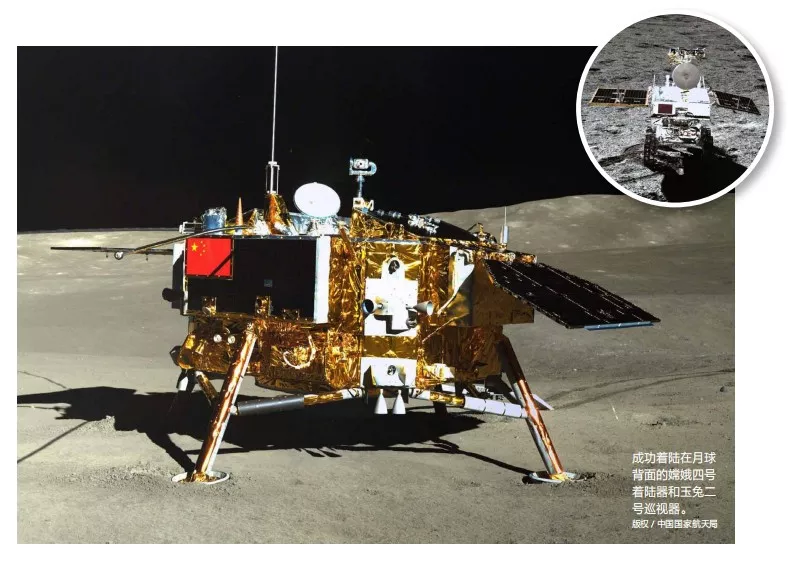

成功着陆在月球背面的嫦娥四号着陆器和玉兔二号巡视器。/中国国家航天局

2019年1月3日,作为嫦娥三号备份星的嫦娥四号成功着陆月球背面的预选着陆区,这是世界上第一个在月球背面软着陆并且进行巡视探测的航天器。

每当进入月夜,着陆器和玉兔二号巡视器就会进入休眠,并在月昼来临时再被光照唤醒。2019年12月21号,它们已经被第13次成功唤醒,并继续开展研究。玉兔二号也打破了由前苏联的“月球车一号”保持49年之久的世界纪录,成为人类在月面工作时间最长的月球车。

中国科学院国家天文台研究团队利用嫦娥四号就位光谱探测数据,首次在月球背面着陆区域初步确认发现的可能代表月球深部的物质成分,为科学家研究月幔物质构成提供了新证据,从而有助于人类进一步认识月球的形成与演化。因为月球背面软着陆具有很大的难度,这次成功不仅代表着中国登月技术的成熟,也使得中国团队获得了不少国际组织的认可。

以色列的“贝雷特希”等待发射。/ SpaceIL / Israel Aerospace Industries / AFP

4月12日,以色列“贝雷希特”(Beresheet)月球探测器也进行了软着陆尝试。但是遗憾的是,探测器接近月面的过程当中,一个传感器失灵导致发动机关闭。等到控制团队设法重新启动的时候,为时已晚,探测器因距离月面太近而撞毁。值得注意的是,这个探测器除了科学设备之外,还在一个密封盒里携带了人类的DNA样本和几千只水熊虫(目前生死未知)。

印度“月船2号”(Chandrayaan-2)月球探测器。/ ISRO

在以色列登月行动受挫之后,7月22日,印度发射了 “月船2号”(Chandrayaan-2)月球探测器。印度的这次月球任务目的是绘制并研究月球表面化学组成的变化,以及月球表面水的含量。9月6日,“维克拉姆”着陆器在下降到大约距离月面2.1公里的时候,发动机突然失控,和控制中心失去联系,并以硬着陆的方式直接撞到了月球表面。

【致谢】在投票选择10大天文进展的过程当中,感谢众多新浪网友 以及杭州云谷学校同学的积极参与。感谢卞毓麟、邓劲松和苏彦 等老师对于本文的指正。

未完待续……

以上内容选自《中国国家天文》杂志2019年12月号

《特别策划. 2019年10大天文故事》

作者简介

苟利军:中国科学院国家天文台研究员,恒星级黑洞研究团组首席科学家,中国科学院大学天文学教授。《中国国家天文》杂志执行总编,北京天文学会副理事长。

郝方甲:《中国国家天文》特邀编辑,曾四次获得中国新闻奖一等奖。