点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

羟基(OH)是最简单的分子之一,仅由一个氧原子和一个氢原子组成。在初中化学里面我们就经常接触带电的羟基,也就是氢氧根,它在地球上很常见。而在遥远的宇宙中,是否也存在这种分子呢?

早在1963年,麻省理工学院(MIT)的Sander Weinreb等人就利用射电望远镜探测到了星际介质中OH的谱线[9]使其成为首个在射电波段被探测到的星际分子。

其实在上世纪五十年代,苏联的I. S. Shklovsky 和美国的 C. H. Townes就分别提出在星际介质中存在OH,并有可能在射电波段被探测到。然而随后的几次实验性的观测都未能探测到星际介质中的OH信号,其中还包括后来因发现宇宙微波背景辐射而拿到诺贝尔奖的Arno Penzias的观测。[9]

在六十年代初期,Weinreb还是MIT在读的博士生,他在博士期间开发出了世界上第一台自相关频谱仪,并将其用在了一面26米口径的射电望远镜上(图1)。这面加装了新设备的望远镜很快就探测到了来自太空的OH谱线。随后Weinreb的自相关频谱仪技术也被广泛应用到了其他射电天文望远镜上,成为探测星际分子谱线的利器。

图1. 1958年MIT 林肯实验室的26米射电望远镜(图源:wikipedia)

Weinreb当时探测到的是OH波长为18厘米处的两条谱线,对应频率分别为1665 和1667 MHz。不过由于那时人们对OH能级跃迁常数的计算不够精确,对OH的激发温度也不太清楚,因此Weinreb并没能通过测到的谱线计算出准确的OH含量[6]。

直到六十年代中后期,人们才给出比较精确的OH跃迁常数,再加上后来对OH在星际介质中激发温度的深入了解[4],才使得OH谱线的测量在天体物理中有了更广泛的应用。

OH在18厘米附近实际上有四条谱线,对应了OH分子四种转动能级之间的跃迁。这些不同能级之间跃迁信号使得人们可以对地球以外的原子物理参数进行独立的检验。

在2005年,Nissim Kanekar等人就利用一个距离地球80多亿光年外(共动距离,红移z=0.765)的OH吸收线光谱对原子物理中的精细结构常数进行了达到万分之一精度的测量,并发现在这种测量精度下,这个位于遥远宇宙的系统中的精细结构常数与地球实验室中测到的数值几乎一样[5]这也在一定程度上证明了我们在地球上发展出的原子物理,在跨越了茫茫宇宙的空间和时间之后,仍然是成立的。

此外,OH还是氢分子很好的示踪气体。宇宙中最多的原子是氢原子(H),而最多的分子则是氢分子(H2)。由于氢分子有较强的对称性 — 由两个一模一样的氢原子组成,它在星际介质的低温环境下能发出的辐射极其微弱,用现有的望远镜几乎无法探测。因此人们一般会利用一些与氢分子混合在一起的其他分子,比如一氧化碳(CO)和OH,来作为氢分子的示踪分子。

国家天文台的许铎、汤宁宇和李菂等人[6,8,10]就曾发现在很多弥散的星际分子气体中,只能探测到OH谱线却没有CO,说明OH比CO对这些弥散的暗分子气体具有更好的示踪效果。

OH虽然比氢分子更容易探测,但是它在一般星际介质中的温度很低,甚至接近宇宙微波背景辐射的温度,约3.5K[6],因此需要很长时间的积分才能探测到微弱的发射线。除了在银河系内以及一些特殊的脉泽星系之内能探测到OH外,在一般河外星系中,几乎看不到OH的射电谱发射线。天文学家于是利用了一个巧妙的办法来探测宇宙学距离上的OH射电信号,那就是吸收线。

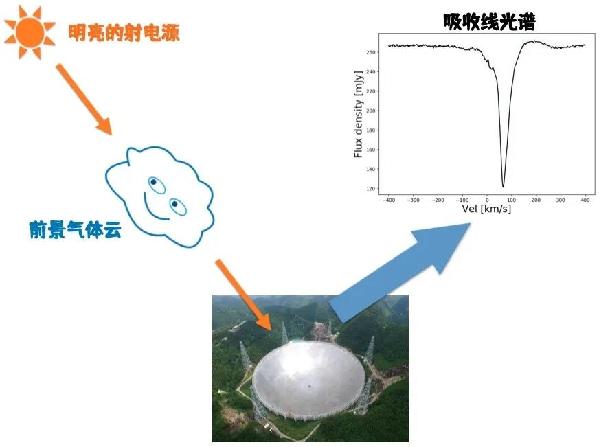

吸收线探测的原理很简单:如果在遥远的宇宙中有一个非常亮的背景源,那么它发出的光在穿过一团含有OH的气体云之后,就会在其光谱的18-厘米附近产生吸收线(图2)。其实Weinreb 最初在1963年发表的星际介质中的OH射电谱线就是通过这种方法看到的,只不过他看到的是银河系内气体云中的OH谱线。天文学家在后来的观测中将这种方法用在了对河外星系的观测当中,并成功探测到了一些遥远星系里的OH[5]。

图2. 吸收线的产生与探测示意图(图源:作者)

即便是利用吸收线探测,由于OH的相对含量较低,对望远镜的探测灵敏度要求很高,目前吸收线探测成功的例子屈指可数。比如N. Gupta等人利用现今世界上最大的一批射电干涉阵,美国的甚大阵(VLA),印度的巨米波射电望远镜(GMRT),以及荷兰的韦斯特博克综合孔径射电望远镜(WSRT,图3),观测了9个目标,但是只探测到了一个OH吸收线[3];而Kathryn Grasha等人利用美国的100米口径绿岸射电望远镜(GBT)搜寻了数十个目标,一个新的OH吸收线都没有探测到[1,2]。

图3:荷兰WSRT射电望远镜阵(图源:wikipedia)

至今为止,只有6个非脉泽的河外星系中探测到了OH 射电吸收线。不过这些未能探测到OH吸收线的大量数据也对这些遥远星系中的OH含量上限做出了很好的限制:OH含量约为氢原子含量的百万分之一到千万分之一左右。

我国的五百米口径球面射电望远镜(FAST,中国天眼)是现今世界上最灵敏的单天线射电望远镜,极大有助于对遥远星系中OH吸收线的探测。国家天文台的郑征、李菂、汤宁宇,以及澳大利亚悉尼大学的Elaine Sadler和英国牛津大学的James Allison组成的一个科学团队利用FAST对一批9个明亮的河外星系射电源进行了一系列测试性的观测[11]。

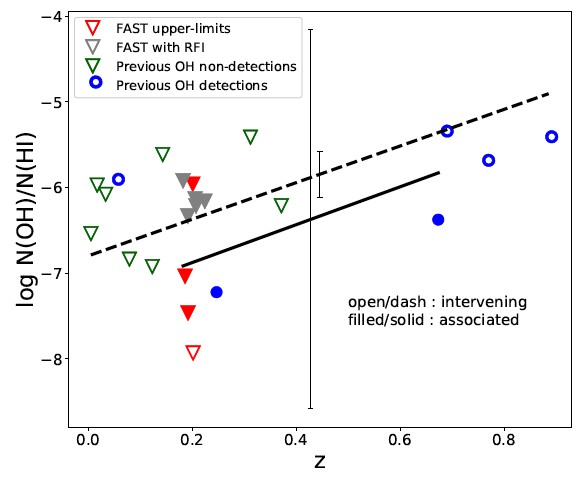

FAST观测到的光谱数据虽然未能探测到这批星系中的OH吸收线,却对其中OH的含量做出了迄今为止最强的限制:它们的OH含量小于其氢原子含量的五千万分之一。

图4. OH含量(纵轴)随宇宙学红移(横轴)的变化(图源:Zheng et al. (2020))

除此之外,在综合了FAST最新的观测数据和之前不同望远镜的观测结果之后,我们发现OH在星系中的含量随着宇宙的演化是变化的(图2):随着宇宙学红移的减小(宇宙年龄增大),OH的含量越来越少。而这暗示着星系中分子气体的含量在过去的70亿年以来下降了超过一个数量级。

我们将继续利用FAST进行更多的河外OH吸收线搜寻,而正在建设之中的平方公里阵(SKA)在建成之后也将是进行此类探测的更有效的利器。

参考文献:

[1] Grasha, K., et al., A Search for Intrinsic H i 21 cm and OH 18 cm Absorption toward Compact Radio Sources, 2019, ApJS, 245, 3

[2] Grasha, K., et al., The evolution of neutral hydrogen over the past 11 Gyr via H I 21 cm absorption, 2020, MNRAS, 498, 883

[3] Gupta, N., et al., Discovery of OH Absorption from a Galaxy at z ∼ 0.05: Implications for Large Surveys with SKA Pathfinders, 2018, ApJL, 860, L22

[4] Heiles, C., Normal OH emission and interstellar dust clouds, 1968, ApJ, 151, 91

[5] Kanekar, N., et al., Constraints on Changes in Fundamental Constants from a Cosmologically Distant OH Absorber or Emitter, 2005, PRL, 95, 261301

[6] Li et al., Where is OH and Does It Trace the Dark Molecular Gas (DMG)?, 2018, ApJS, 235, 1

[7] Robinson, B. J. & McGee, R. X., OH Molecules in the Interstellar Medium, 1967, ARA&A, 5, 183

[8] Tang, N. et al., OH Survey along Sightlines of Galactic Observations of Terahertz C+, 2017, ApJ, 839, 8

[9] Weinreb, S., et al. Radio Observations of OH in the Interstellar Medium,1963, Nature, 200, 829 [10] Xu et al., Evolution of OH and CO-Dark Molecular Gas Fraction across a Molecular Cloud Boundary in Taurus, 2016, ApJ, 819, 22

[11] Zheng, Z., et al., A pilot search for extragalactic OH absorption with FAST, 2020, MNRAS, 499, 3085

作者简介:

郑征,国家天文台副研究员,主要研究领域为星系形成与演化,河外吸收线等。

李菂,射电天文学者,FAST首席科学家。发展了氢气窄线自吸收方法,现为突破基金会“聆听计划”咨询委员。

汤宁宇,国家天文台助理研究员,主要研究领域为星际介质演化。