点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“夜空中的迷你精灵” ——白矮星

夜空中镶嵌着形形色色的恒星,它们的质量、大小、光度、年龄都不尽相同,堪称几代同堂。年年岁岁花相似,岁岁年年“星”不同,天上的恒星也在随时间而演化,只不过这种演变的时间尺度非常长。恒星在演化晚期的死亡阶段,因能源耗尽而引力坍缩为个头非常小的高密度天体,即致密星,主要有白矮星、中子星、和黑洞三类。

恒星死亡时以何种致密星的形式而存在,主要取决于其质量。白矮星是质量小于8~10.8M⊙的主序星死亡后的产物,而大多数恒星的质量在约0.1到10 M⊙之间,这意味着97%的恒星会演化为白矮星。因此,白矮星也是银河系中较为普遍的天体之一。

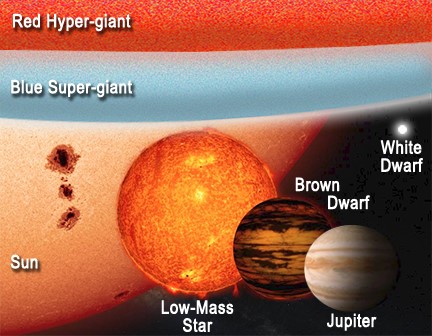

与正常恒星相比,白矮星是电子简并矮星,其典型特点是密度高(~106 g/cm3)、半径小(~10-2R⊙)、光度低、表面温度高。如果用白矮星这种高密度的材料做一块方糖,重量就相当于一辆小汽车!类似太阳这样的恒星,演化成白矮星后的质量大约为0.6 M⊙,而体积却仅有地球那么大。

白矮星内部的电子简并压力与引力抗衡,从而维持白矮星稳定的结构,白矮星的质量和半径之间存在关系R∝M-1/3,即白矮星的质量越大,体积反而越小。

因此,白矮星的质量存在一个上限。1935年,钱德拉塞卡计算得出了白矮星的极限质量为1.44 M⊙,称为“钱德拉塞卡极限”。钱德拉塞卡也因此获得了1983年的诺贝尔物理学奖。由于白矮星的上述种种独特性和神秘性,它一直都是天文学家非常感兴趣的天体。

图1. 白矮星与其它天体的大小对比图 (图源:https://www.skymarvels.com/infopages/scalemain.htm)

“与精灵共舞” ——白矮星双星

天空中多数恒星都不是孤孤单单存在的,而是位于双星系统亦或多星系统中,白矮星也不例外。历史上第一颗被发现的白矮星就是位于三星系统中。第二颗被发现的白矮星(天狼星B)是位于双星系统中,它的主星是夜空中最亮的恒星——鼎鼎有名的天狼星A。

一直到1917年发现的第三颗白矮星(范马南星)才是一颗真正孤独的白矮星,即第一颗不是从多星系统中发现的白矮星。由于双星演化可以幻化出许多有趣的天体和现象,而白矮星本身又极其独特和神秘,因此含有至少一颗白矮星的双星即白矮星双星,也自然成了非常吸引天文学家的特殊天体。

“缘起缘灭” ——白矮星双星的前世来生

白矮星双星的前身是主序星双星。大多数(约四分之三)的主序星双星属于宽距双星系统,两子星各自像单星一样独立演化,不发生交互作用。其余约四分之一的主序星双星则是密近系统,其演化会受到双星交互的影响。

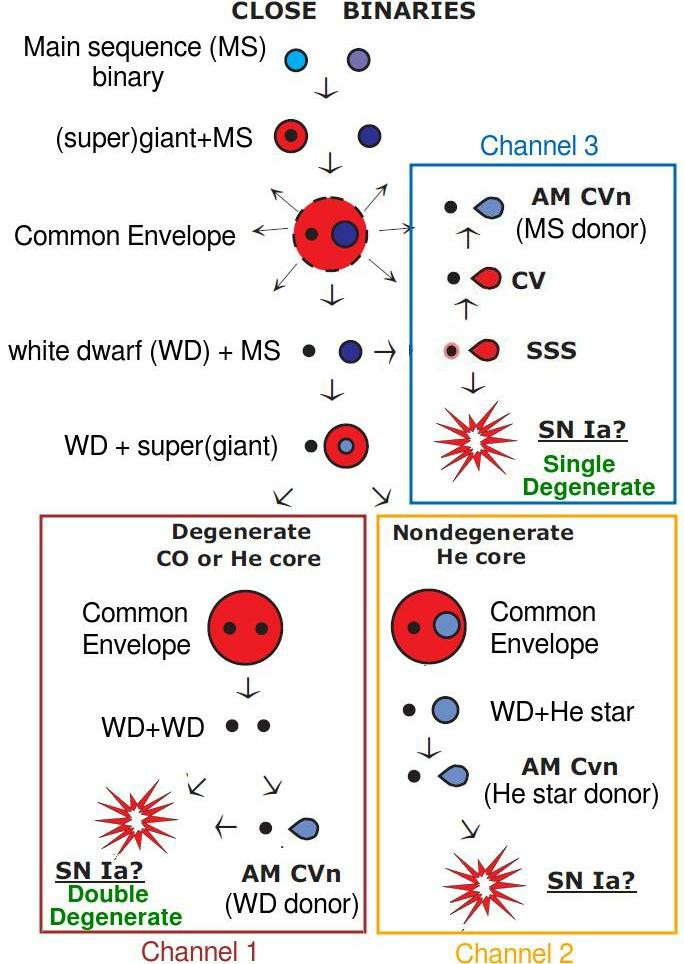

当两子星中质量较大的那颗演化到巨星或渐近巨星支阶段时,会经历动力学不稳定的质量转移,从而进入公共包层阶段。当公共包层抛射出去后,可能形成一个密近的后共包层双星,即包含一颗致密天体(通常为白矮星)和一颗主序星的白矮星双星系统。

通过由磁制动和/或引力波辐射驱动的角动量丢失机制,这种密近的白矮星+主序星组成的后共包层双星会进一步演化,依赖于恒星质量和轨道间距,可能会经历第二个公共包层阶段,从而形成双白矮星或白矮星+氦星组成的双星系统;亦或进入一个半相接阶段,形成激变变星或超软X射线源等。

这些天体还有可能进一步通过单简并渠道(白矮星从伴星吸积)或双简并渠道(双白矮星并合)爆发为Ia型超新星(简写为SN Ia)从而为其“星命”的结束划上绚丽的句号。

图2. 密近白矮星双星的形成和演化简图(图源:Toloza et al. 2019)

而SN Ia是宇宙学尺度上非常重要的距离探针,通过SN Ia测距发现宇宙加速膨胀从而揭示出暗物质和暗能量存在的研究成果,还获得了2011年的诺贝尔物理学奖。

另外,SN Ia在星系化学演化方面也发挥着很重要的作用。尽管它在天文学中地位显赫,但是目前关于SN Ia的形成却尚不清楚,对其前身星的认识仍很缺乏,这直接影响了SN Ia的测距精度并阻碍精确宇宙学的发展。

而作为SN Ia众多前身星之一的白矮星+AFGK型主序星双星(简写为WD+AFGK)因其数目较多、无正在进行的吸积过程、只经历过一次公共包层演化、可同时用于研究SN Ia的多种形成模型等诸多优点而受到观测天文学家的青睐,被优选来研究SN Ia的形成。

此外,WD+AFGK双星还可以用于研究双星演化中非常重要却仍知之甚少的公共包层演化阶段。因此,从观测上获得一个大样本的WD+AFGK双星势在必行。

“谋后而定,行且坚毅” ——雄心勃勃的白矮星双星巡天项目

搜寻WD+AFGK双星并不容易,在光学波段白矮星与其AFGK主序星亮度差异巨大,白矮星的亮度通常仅为其主序星伴星的约百分之一,完全被其掩盖。且此前已有的巡天项目(如SDSS)缺乏大样本的有紫外数据的亮AFGK星,这些都导致WD+AFGK的搜寻工作异常困难。历史上已发现的WD+AFGK双星仅有约100颗,且多数还是宽距系统。

近年来,我国天文学家和国际天文学家联合启动了一个极具挑战的白矮星双星巡天观测研究项目(White Dwarf Binary Pathways Survey),旨在从观测上获得一个大样本的WD+AFGK双星,并进一步找出其中的密近系统,测量其恒星参数和轨道周期,从而预测其未来的演化(用于研究SN Ia的形成)并重构其过去的演化(限制公共包层演化)。

图3. LAMOST/RAVE/Gaia巡天望远镜简图(图源:LAMOST/RAVE/Gaia官网)

该国际研究团队克服重重困难,采用有效温度-紫外颜色选择法目前已从LAMOST/RAVE/Gaia巡天数据中累计获得了近3000颗WD+AFGK双星,使其数目翻了近30倍。其中,几乎一半是从我国LAMOST巡天数据中搜寻出的。

搜寻出大样本的WD+AFGK双星还只是万里征途的第一步,更为重要的是找出其中的密近系统并测量出恒星参数和轨道周期,为了保证最终科学目标的实现及该巡天项目的顺利实施,研究团队计划了周密的方案逐步施行:

搜寻出大样本的WD+AFGK双星:如前所述,这一步已成功实现;

进一步搜寻出密近WD+AFGK双星:对获得的大样本WD+AFGK中较亮的目标源(通常选择亮于13星等的)开展高分辨率光谱观测(分辨率高于20000,以尽可能探测出轨道周期较长或轨道倾角较小的密近系统),获得分布在不同观测夜的至少两条光谱,测量视向速度变化,有较大视向速度变化的即为密近系统候选体,目前研究团队已识别出近100颗密近系统,初步实现目标;

测量密近WD+AFGK双星的轨道周期和恒星参数:对上一步中探测出的密近系统进一步开展密集的后随高分辨光谱观测获得视向速度变化曲线并测量出轨道周期和恒星参数等,目前正如火如荼地开展中,已完成部分目标的轨道周期等参数测量;

实现终极科学目标:基于测量出的轨道周期等参数,预测这些密近WD+AFGK双星未来的演化,来检验SN Ia的多种形成模型;并重构它们过去的演化,来研究双星演化中非常重要的公共包层演化阶段,检验公共包层抛射效率对伴星质量的依赖情况。

这些都意味着该巡天项目必将需要一系列繁重的后随观测,近年来该研究团队已集结了国内外数十台望远镜开展后随观测任务。其中包括江湖上声名远播的哈勃空间望远镜(用于获得紫外波段光谱)。我国的2.16米光学望远镜(用于获得高分辨率光学光谱)和兴隆基地小望远镜(用于获得光变曲线)也都在该项目中发挥着举足轻重的作用。

数年的时光流逝,其中蕴含了无数个不眠的观测之夜及繁琐的数据处理分析,值得欣慰的是在团队成员的共同努力下,该项目目前进展顺利,系列成果的前五篇已发表在国际知名天文学期刊上,并获得国际同行高度评价,称赞这是一个重大且重要的研究项目。前路依然漫漫,让我们一起期待后续的研究成果陆续出炉。修天文如修心,忘却世间营营,夜空中的星辰让我们内心安宁。

作者简介:任娟娟,中国科学院国家天文台星云计划副研究员,主要从事白矮星双星、银河星云、空间光学天文数据处理方法等方面的研究工作。

文稿编辑:蔡琳、赵宇豪