点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

今天是2021年9月1日,星期三,看似平淡无奇,可是如果我们回到162年前,去英国走走,那可能真的要出现另一番景象了。

缘起

1859年,大英帝国正处于汉诺威王朝的维多利亚女王统治时期,带着日不落的光环,如日中天,史称“维多利亚时代”[1]。如果我们此时路过伦敦,你会看到优雅的绅士戴着高顶礼帽,配上一袭深色调的正装在品读今天刚刚出版的《泰晤士报》,而女士们则身着束腰的长裙,一边品尝着英伦格调的下午茶,一边还要手捧当时的畅销书《简·爱》,含英咀华。工业革命的浪潮使这个位于欧洲大陆外的岛国获得了巨大的财富,也带来了文化的空前繁荣,几乎在人类的各个领域都站在了当时的“世界之巅”。

当时的人们不止在生活方式上优雅时尚,略有经济余力的,还纷纷把兴趣放在科学研究上,要么花“巨资”购买昂贵的仪器,要么干脆亲自上阵,自制科学仪器进行科学实验。卡林顿 (Richard C. Carrington) 就是这样一个深谙科学时尚的达人,他于1853年在距离伦敦30公里的萨里郡红土岗村(Redhill, Surrey)自家别墅上花费5000英镑[2](简·爱作为当时的一个私人家庭教师,年收入仅为30英镑)建了一座私人天文台(图1),开始“仰观宇宙之大,俯察品类之盛[3]”。

图1. 红土岗天文台掠影(图源:https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/how-does-space-weather-affect-earth)

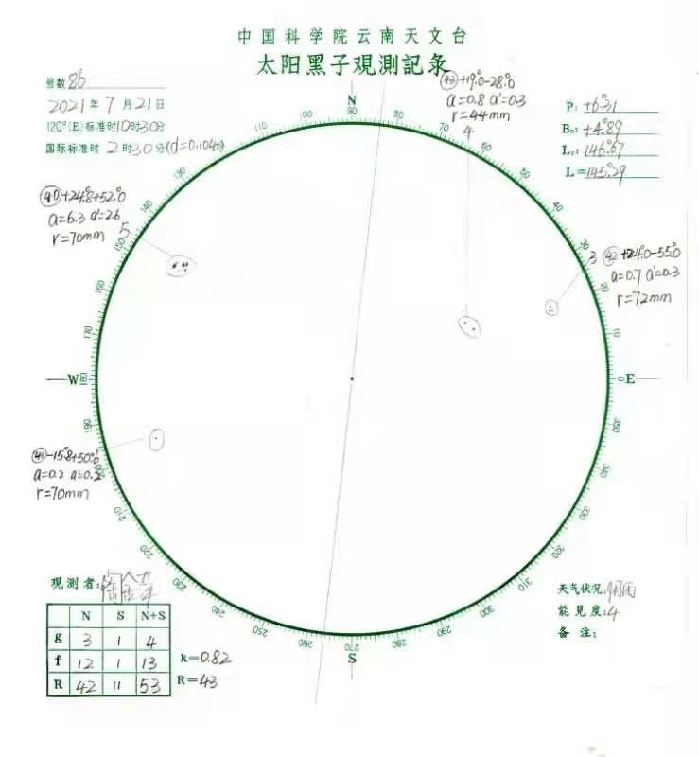

在最初6年坚持不懈的观测中,他利用昂贵的望远镜实现了白天测日,晚上观星的 “24小时不间断观测”,这看似循规蹈矩的观测活动,到了9月1日,一切就要变了。前几天太阳上已经出现了巨大的黑子群,他连续忙了几天手绘黑子的工作,但是对于一个乐此不疲而又技巧娴熟的人来说,与其说是辛苦,不如说是快乐(手绘黑子是太阳研究的传统工作,在照相术广泛应用于天文学前,是第一手的“图像”数据资料,我国的云南天文台和青岛观象台一直保持着这个传统,图2)。

图2. 手绘黑子图云南天文台(上),青岛观象台(下)[4](图源:云南天文台/青岛观象台)

“三台演义”

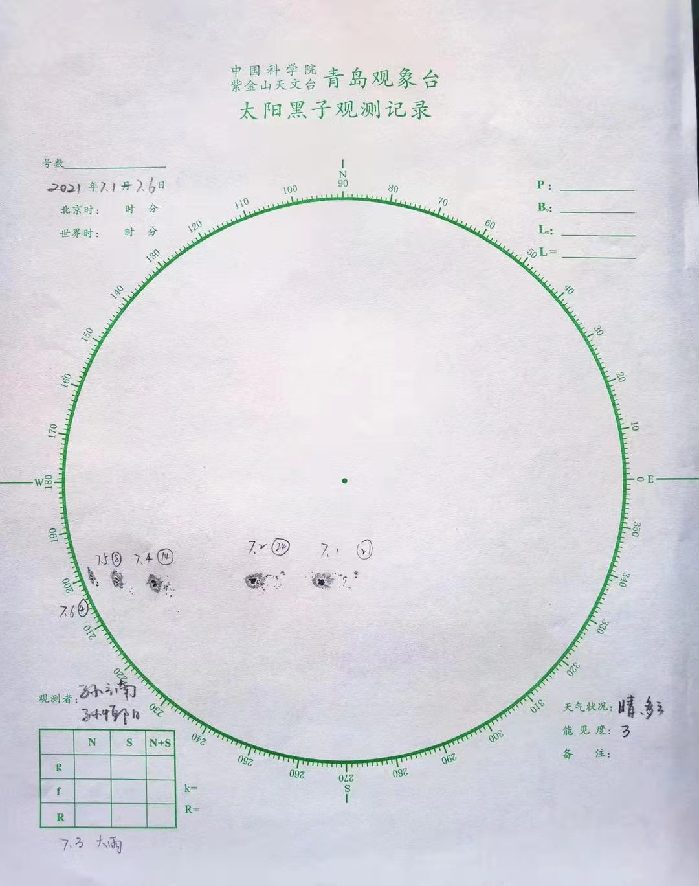

今天早晨起来,卡林顿照例把望远镜对准太阳,然后把太阳的白光像投射到一个预先画好坐标的白纸上,描起黑子来。这天的黑子依旧非常大,需要花费一定的时间,一直描到接近中午。然而,突然间,在黑子区域出现两团闪光,而且在不停的闪耀。起初,卡林顿怀疑是由于仪器的原因,造成反光,但是当排除了其他因素后,他顿时意识到这是来自太阳本身的闪耀。他惊奇的意识到这将会是一个大发现,想出去找个共同目击者。但是60秒回来之后,却发现两团闪耀已经开始变化,而且存在衰减迹象。卡林顿凭着记忆迅速的把关键的位置描在了这张纸上,如图3所示。他同时记录了整个过程经历的时间,11时18分开始,11时23分结束,大约持续5分钟,而且也按照投射的太阳像大小估算了该事件移动的距离,大约为35000英里。最后,把这个手绘图在11月的例行会议上展出[5]。

图3. 闪耀首次出现在A、B位置,消失在C、D位置 (图源:Carrington C. R. 1859, MNRAS)

非常幸运的是,还有另一位“业余天文学家”霍奇森(Richard Hodgson)先生也在伦敦北郊Highgate的自家天文台里同时观测到了这次事件,并在皇家天文学会例会上做了报告。对于这次闪耀事件,他不但给出了和卡林顿大致差不多的描述,还增加了对闪耀颜色和亮度的描述——几乎可以和织女星(α Lyrae, 天琴座α星)媲美。为了保证彼此观测发现的独立性,卡林顿小心翼翼地保持着自己的结果,避免与霍奇森进行过多的交流,而是让彼此独立完成论文,提交给皇家天文学会会刊发表,两篇文章出现在同一期的前后两篇[6]。但是需要说明的是,当时霍奇森先生也给大会提交了一幅手绘图,可惜不知道因为什么原因,没有保存下来,这不得不说是一种遗憾。

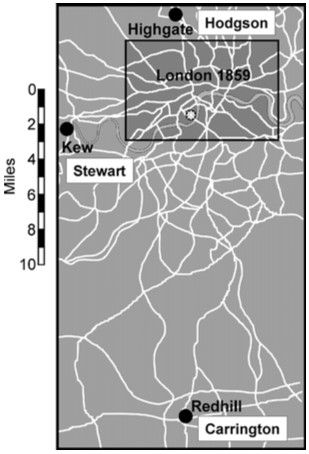

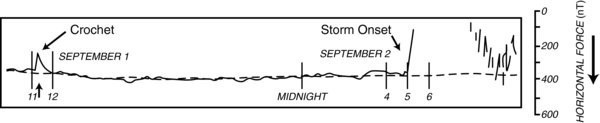

当时,在Kew观象台[7](Redhill, Highgate, Kew三处的相对位置图,见图4)里安装了最新发明的自动地磁记录仪,卡林顿事件发生后,地磁仪记录到了非常大的偏离,如图5所示,在11点15分的时候,出现了一次钩状起伏(crochet),18小时之后,出现了大规模地磁暴[8] (按照现在的认知,第一个crochet是电离层扰动,称为太阳耀斑效应(Solar Flare Effect, SFE))。后世科学家给出了其地磁暴强度Dst指数(通过环电流计算的地磁指数)峰值可以达到-1760nT[9],远远超过有地磁记录以来的其他地磁暴。

图4. 三处确认卡林顿事件的观测地点相对位置图(比例尺按照英里计算),白色星所处的位置为泰晤士河畔威斯敏斯特宫,英国议会所在地,落成于1858年(图源:Cliver, E.W., The 1859 space weather event: then and now, Adv. Space Res., 38, 119–129, 2006)

图5. Kew观象台地磁场矢量的水平分量时序图,(图源:改编自Bartels, J., Solar eruptions and their ionospheric effects – a classical observation and its new interpretation. Terr. Mag. Atmos. Elect. 42, 235, 1937)

能量几何

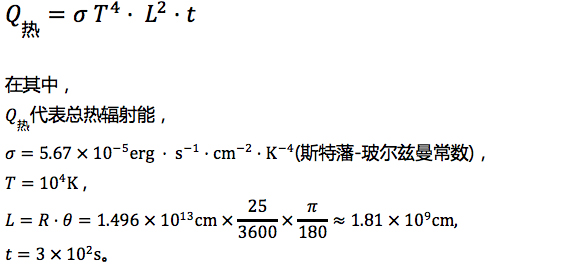

这种闪耀,在中国太阳物理学家的词典里,有一个更加深刻的名字——“耀斑”。我们现在可以对能量做个简单的估算,根据卡林顿提供的手绘图,耀斑源区的空间尺度大约为25角秒,持续时间约300秒,和织女星的颜色仿佛可以推测其温度约为104K, 如果按照黑体谱的假设,那么这次耀斑的热辐射能量可以按照下式进行估算[10],

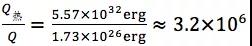

将上述参量代入上式中,笔者可以粗略地估计出卡林顿耀斑的热辐射能量Q热≈5.57x1032erg。但是请读者务必注意,这样估算明显带有事后诸葛的意味[11]。其他学者通过对电离层骚扰的强度推断出,卡林顿耀斑的软X射线峰值流量大约与X45±5级耀斑相当[12]。

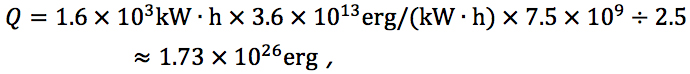

5.57x1032erg,这个能量值是什么概念呢?在讨论较大的能量时,很多作者乐于使用原子弹,氢弹当作量词来换算。但是笔者认为,除了二战中在广岛、长崎遭遇过核爆炸的幸存者,或者战后参与过核试验的科研、工程人员,很少有人会对核武器爆炸的能量有比较直观的感性认识。那么我们来做个接地气的估算。笔者一直认为自己是个低碳节能的人,用手机查了一下过去一年家里的总生活用电量约为1600度,如果按照每户家庭平均2.5个人,全球人口约75亿来算的话,一个相对环保的全球每年生活用电量约为

也就是说,如果卡林顿耀斑的热辐射能量全部转化为全球生活用电的话,那么我们可以免费穿越回320万年前的上新世[13],为筚路蓝缕的露西们在不断变冷的夜里点一盏“指路”的明灯[14]。

美遍全球的光舞夜宴

现在我们知道,一次大的太阳爆发引发的地磁暴,往往会伴随极光的产生。极光是一种在高纬度地区夜空里绚丽多姿的光影秀[15],在世界很多国家的历史文献中,均有过目视记录,在西方以罗马神话中的曙光女神奥罗拉(Aurora)的名字命名。在卡林顿事件发生前后的几天时间里,位于中低纬度地区的居民惊呼于从未有过的目视极光体验,各种报告见诸于主流媒体。纽约时报上有报道说,波士顿的居民甚至能在晚上阅读。中低纬度报道的极光事件,主要有两次,一次发生在8月28日,另一次发生在9月2日。这些报道,来源于英国伦敦,美国纽约、波士顿,澳大利亚悉尼、墨尔本、霍巴特等地。Elias Loomis教授花费了大量时间和精力搜集各地的极光报道,最终辑录成9篇论文,连载于《The American Journal of Science》上。这次极光横扫中低纬度地区,达到墨西哥、古巴、夏威夷等地。其中,最低纬度的记录来源于圣萨尔瓦多,大概位于北纬13度左右[16]。由于极光过于美丽,激起了很多艺术家的创作热情。美国著名诗人William Wallace曾经提笔赋诗一首[17]:

. . .O ye wonderful shapes

With your streamers of light

Blazing out o’er the earth

From your ramparts of night;

With your strange hazy hues;

With your swift-changing forms,

Light the red-lightning rush

Of fierce tropic storms –

O ye terrible shapes!

Yet through all still appear

Yonder love-speaking eyes

Of the far starry sphere;

So ‘mid terror, we still

Can a symbol behold

Of the Heavenly Love

In the flame o’er us rolled; Evermore, evermore

Though in mantles of fire,

There are pitying smiles

From our God and our Sire –

O Lights of the North! As in eons ago,

Not in vain from your home do ye over us glow!

而美国著名画家Frederick Church也受此启发,在1865年完成了油画《Aurora Borealis (北极光)》的创作。笔者曾经在参观史密松美国艺术博物馆(Smithsonian American Art Museum)的时候,有幸一睹了此作的真容,见图6。

图6. 油画《Aurora Borealis (北极光)》,现藏于史密松美国艺术博物馆。(图源:https://americanart.si.edu/artwork/aurora-borealis-4806)

话分两头,我们把视线转向东方。1859年9月1日,在我国是清咸丰九年八月初四,当时疲弱的晚清政府, 一方面要忙于解决太平天国运动带来的 “内忧” ,另一方面还要抵御第二次鸦片战争中英法联军挑起的“外患”。但是即便如此,认真负责的地方官员,还是照例在地方志中记录了当时的所见所闻,参见直隶省正定府《栾城县志》(今石家庄市栾城区):“秋八月癸卯夜,赤气起于西北,亘于东北,平明始灭[18]。” 和《获鹿县志》(今石家庄市鹿泉区):“九年,七月夜,红光起于西北,亘于东北,经三夜始散[19]。” 栾城区和鹿泉区,都位于河北省石家庄市行政区域内,纬度大约为38度左右,算典型的中纬度地区,一般来说,也属于极光很难光顾的地区。在1859年的日本,虽然德川幕府行将就木,但是在由各地大名支持的官员笔下,也留下了一些宝贵的记录[20]。

抚今追昔,以史为鉴

在卡林顿事件之后的几十年里,太阳物理学家、地磁学家也从越来越多的样本中,逐渐加强了太阳耀斑和大型地磁暴之间可能存在的因果关联。“继承”卡林顿衣钵的蒙德(Edward Maunder) 巧妙的利用地磁暴27天的重复暴发规律在皇家天文学会的一次公开演讲中阐述了地磁暴的根源来源于太阳本身[21]。相应的,“太阳表面存在磁场”,“太阳耀斑由磁场能量释放”,这些观念也呼之欲出。卡林顿事件发生大约50年后,海耳(George Hale)利用塞曼效应观测到了黑子存在磁场[22],从而基本确定耀斑和磁场能量的释放有关,又过了大约50年,在卡林顿事件发现100年后,英国物理学家Peter Sweet和美国物理学家Eugene Parker建立的磁重联理论,以及几年后美籍捷克裔物理学家Harry Petschek在此之上发展的快速磁重联理论,才对这一现象给出了合乎逻辑的理论解释[23,24]。

这次事件对社会的影响早有作者提出,并从经济学上阐述了对当时社会的影响。然而,如果同样级别的太阳爆发事件发生在电子技术高度发达的今天,那么经济损失将是难以估量的。所以,公众对于太阳爆发活动能拥有理性、客观的认识就显得格外必要。关于卡林顿事件的纪录片和教学视频,互联网上出现很多,感兴趣的读者请自行搜索,在此不再赘述。但是值得一提的是,电影《Solar Flare(太阳耀斑)》[25]和小成本制作《The Carrington Event(卡林顿事件)》[26]比较有趣,不妨一看。

笔者并不是科学史的研究人员,但是笔者还是想根据自己的主观想法尝试着讨论一下卡林顿事件发现的意义。我们看到,卡林顿第一次对太阳耀斑进行了定性的判定,并定量的描述了该现象持续的时间,发生的位置,从而引发了后代太阳物理学家对太阳耀斑的物理参量坚持不懈地追求,开启了太阳爆发活动——日地物理——空间天气研究的先河[27],同样也为恒星耀发的研究铺平了道路[28] (可以参见笔者关于恒星耀发的文章:恒星耀发——浩瀚星空里的磁能释放)。我们也看到,在维多利亚时代,诸如卡林顿、霍奇森等并非在天文科研机构任职的“业余天文学家”依然对天文学科的发展做出了重大贡献,是对专职天文学家科研工作的有益补充,在天文学研究的转型期具有里程碑式的意义[29,30]。

一百六十二年过去了,还是不忘对太阳耀斑这个“老寿星”道一声:“生日快乐!”

致谢

感谢国家天文台谭宝林研究员通读全文,并对一稿二稿提出宝贵修改意见。感谢云南天文台陶金萍老师和青岛观象台张艳老师提供手绘黑子图。同时也不能忘记国家图书馆对本文的写作提供了大量英文文献资料。

参考文献及注释:

[1] Hoppen K. T., The mid-Victorian generation, 1846-1886, Oxford: Oxford University Press, 2000

[2] Prosser S., From the collections: Carrington’s flare records, Astron. Geophys. 59(5):9, 2018

[3] 语出东晋王羲之《兰亭集序》,参见《王羲之<兰亭序>三种》,上海:上海辞书出版社,2010

[4] 同一黑子群在6天内在日面的移动过程

[5] Carrington, R.C., Description of a singular appearance seen in the Sun on September 1, 1859, Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 20, 13, 1859

[6] Hodgson, R, On a curious appearance seen in the Sun, Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 20, 15, 1859

[7] 该观象台坐落在伦敦西郊的Kew Garden西南侧,Kew Garden有一个非常优雅的中式译名“邱园”,但是现在该观象台已经变成私人寓所,不再对外开放

[8] Stewart, B. On the great magnetic disturbance which extended from August 28 to September 7, 1859, as recorded by photography at Kew Observatory. Philos. Trans. 151, 423, 1861

[9] Tsurutani, B.T. et al., The extreme magnetic storm of September 1–2, 1859. J. Geophys. Res. 108 (A7), 1268, 2003

[10] Schroeder, D. V., An introduction to thermal physics, Oxford: Oxford University Press, 2021

[11] 因为斯特藩-玻尔兹曼定律要等到卡林顿事件发生20几年后才分别由斯洛文尼亚裔奥地利物理学家斯特藩(Jožef Stefan) (1879年)和奥地利物理学家玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann) (1884年)独立提出(两者为师生关系,均生活在当时的奥地利帝国——奥匈帝国时期)。

[12] Brodrick, D., et al., X-ray magnitude of the 4 November 2003 solar flare inferred from the ionospheric atten- uation of the galactic radio background, J. Geophys. Res., 110, A09S36, 2005

[13] 上新世(Pliocene),距今530万年-距今260万年的地质年代。由英国著名地质学家Charles Lyell于1833年在其经典著作《Principles of Geology》中首先提出。

[14] Lucy, 南方古猿骨架标本,大约生活在320万年以前,曾被认为是“人类”最早的祖先,现藏于埃塞俄比亚国家博物馆。参见Johanson, D.,Wong, K. Lucy's Legacy: The Quest for Human Origins. New York: Crown Publishing Group, 2010

[15] Windridge, M. Aurora: In Search of the Northern Lights, Glasgow:William Collins, 2017

[16] Green, J. L., et al., Eyewitness reports of the great auroral storm of 1859, Adv. Space Res., 38, 145, 2006

[17] Wallace, W., The East Floridian, Issue dated September 15, 1859

[18] 北京天文台编,《中国古代天象记录总集》,南京:江苏科学技术出版社,1988。亘,绵延。平明,天刚亮。

[19]《获鹿县志(卷五)·世纪》(二十)

[20] Hayakawa, H. East Asian observations of low-latitude aurora during the Carrington magnetic storm.Publ. Astron. Soc. Jpn. 68 (6): 99, 2016

[21] Maunder, E.W. Magnetic disturbances, as recorded at the Royal Observatory, Greenwich, and their association with sunspots. Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 65, 2, 1905

[22] Hale, G. E. On the Probable Existence of a Magnetic Field in Sun-Spots. Astrophys. J. ,28, 315,1908

[23] Priest E., Magnetohydrodynamics of the Sun, Cambridge: Cambridge University Press, 2014

[24] 陈耀,《等离子体物理学基础》,北京:科学出版社,2019

[25] https://www.imdb.com/title/tt1130091/

[26] https://www.imdb.com/title/tt2247254/

[27] 方成,走进我们生活的新学科—空间天气学,自然杂志,28,4,194,2006

[28] Yan Y., et al., Characteristic time of stellar flares on Sun-like stars. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 505, L79, 2021

[29] Chapman, A., The Victorian Amateur Astronomer: Independent Astronomical Research in Britain 1820-1920, Hoboken, NJ:Wiley, 1999

[30] Clark, S., The Sun Kings: The unexpected tragedy of Richard Carrington and the tale of how modern astronomy began, Princeton: Princeton University Press, 2019

后记

卡林顿先生(1826-1875),是一位酿酒商的儿子,早年从剑桥大学三一学院数学专业毕业后,曾经在杜伦大学天文台担任观测员,后因与天文台管理人员理念二致,从而辞去工作,投身建设私人天文台。在私人天文台运行期间(1853-1861),同其助手一起编制了《北天极星表》,并积累了7年的太阳黑子观测资料。在绘制黑子图的过程中,卡林顿先生发现了太阳存在较差自转现象,并在斯玻勒之前,发现了太阳黑子随纬度的迁移规律,后因忙于家族产业,很难平衡酿酒商和天文学家之间的角色转换,没有提供完备的数据。1861年卖掉天文台后,屡次求职不顺,外加身患重病,而后又遭遇婚姻不幸,于49岁就走完了自己短暂的一生。

卡林顿先生对天文学的挚爱是贯穿一生的。为了天文学研究,他冷落了家族产业,耗费了大量财产,甚至牺牲掉自己的健康,日以继夜的勤奋工作。后来连助手都迫于繁重的工作量而辞职后,他几乎凭借一己之力继续观测,为后人留下了珍贵的天文遗产。临终时,他甚而在遗嘱中声明,要把自己葬在心爱的天文台台址上。

卡林顿先生于1859年荣获皇家天文学会金质奖章,后又于1864年获得法国科学院专门为对天文学作出重大贡献的人而颁发的拉朗德奖。后世天文学界为纪念他对太阳物理的卓越贡献,将太阳大约27天的自转周期命名为“卡林顿周”,也将“卡林顿坐标”做为日面位置的一种重要参考方式。但是我们最不应该忘记的是,笔者浓墨重彩的,发生在162年前今天的“卡林顿事件”。

作者:闫岩

文稿编辑:赵宇豪