点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按

张衡是我国古代著名科学家。张衡所发明的地动仪早已失传,上世纪50年代所尝试复原的地动仪模型并不成功,因此近年来这受到了一些人的质疑乃至否定。受此影响,现在的中学历史教科书正文中已不再提到张衡。我们究竟应该如何看待张衡和他的科学贡献?现在的历史教科书中对他的忽略是否恰当?

要数在世界科学史上的巨星,东汉的张衡(字平子,公元78-139年)是极其耀眼的一颗。与古希腊托勒密、阿基米德等科学家相比,他在科学上的地位一点也不逊色。他的好友崔瑗评价他是“道德漫流,文章云浮,数术穷天地,制作侔造化,奇技伟艺,磊落焕炳。”今人郭沫若称誉他是“如此全面发展之人物,在世界史上亦所罕见。”张衡在科学上贡献,成就于他的时代,也超越了他的时代。

图1. 张衡(78-139),字平子,南阳西鄂人(图源:著名画家蒋兆和)

地动仪的争论

说到张衡,最引人关注,也是引起争论最多的,就是他创制的“候风地动仪”。近年来对张衡地动仪的无端怀疑,加上网络媒体上各种对地动仪复原的不正确报导的推波助澜,导致在中学课本正文中删去了张衡的名字。这是对张衡乃至对中国古代科学的重大误读。

关于张衡地动仪,《后汉书》中有明确的记载。可总是有一些“疑古”学者,认为历史记载不可靠,甚至是造假,他们因为自己复原不出来地动仪就认为张衡也没有做出来过。这不是极度的“现代科学主义”自负,就是“历史虚无主义”的无知。

张衡地动仪的关键构件“都柱”,就是简单的立柱。人们往往以为这样灵敏的柱子根本立不起来,立起来了也会因为各种轻微的干扰而倾倒,而且是“乱倒”,于是就下结论说张衡的地动仪不可能观测地震。这好像很符合常识,所以使人轻信。但常识毕竟还是常识,不是科学。对地动仪立柱的科学实验,不仅证明立柱可以立起来,而且不会乱倒,“立柱验证”完全可行。

前中国科学院南京天文仪器研制中心天文仪器研究员,著名天文仪器专家胡宁生先生,在88岁的高龄,自费制作模型,亲自动手实验,分析力学上的细节,证明张衡地动仪“立柱模型”科学可靠,复原了张衡地动仪的科学原理。这样的研究成果,在当今“疑古”的时尚中,竟然得不到应有的关注。好在他的研究成果2020年己经在《中国科技史杂志》上正式发表。胡宁生先生以他多年从事天文仪器研究而获得的机械力学经验,以严肃科学的态度,证明张衡地动仪不是“神话”,而是历史上的科学的真实。

图2. 张衡地动仪复原示意图(图源:胡宁生)

张衡地动仪也不局限于是一种技术上的发明,它的背后是科学的思维、细致的观察和务实的科学应用。

首先,张衡认为地震是地下阴气受逼引起迸发而造成的,而“气之动”即为“风”,这是张衡把它的地动仪叫做“候风”地动仪的原因。

其次,张衡地动仪所用的动物形象具有象征意义,即龙象征风,蟾蜍象征地下的阴气,但同时也当是基于对地震现象的观察。我们知道,地震发生之前,蟾蜍这样的生活在地下的动物往往先有警觉而做出异常的行为。张衡对这些现象肯定是有所观察的,这就是地动仪用蟾蜍承接铜丸的原因。今人评价张衡,有时受“后见之明”的影响,认为张衡研究“候气”、“风角”是搞“迷信”,殊不知这在张衡的时代,正是科学思维的逻辑。而张衡在研究“风角”的同时,又明确有反对“图谶”之类的迷信,可见在张衡的思想里,理性的探索与非理性的迷信的界限还是明确的。

最后,地震在古代被认为是重大的灾异,在汉代董仲舒构建的“天人合一”灾异论说中,像地震这样的灾异自然要受到重视,因为这是国家治理的一部分。据《后汉书》记载,从公元96年到125年的30年中,就有23年发生过较大的地震。张衡地动仪的发明,正是满足了当时社会政治的需求,从中可以看到张衡这样的科学家的的社会责任感。

张衡在科学方面的成就

秦汉时代是中国古代科学典范的形成时期,之前具体性的科学经验,经以阴阳五行理论为基础的宇宙观的整合,摆脱了神话巫术的束缚,成为理论与观察相结合的理性探索。张衡在天文学方面的成就,是汉代天文学发展的写照。

汉以前的天文学的历史可谓久矣,但是只是到了汉武帝时期,通过“太初改历”,使古代天文学具备了“范式”,使天文历法成为一种数字化的宇宙模型,不仅包括了对日月五星的运动的推算,而且包括了对人类社会历史变迁的研究,用司马迁的话说是“究天人之际,通古今之变”的大学问。太初改历过程中的天文观测、宇宙论之争和理论构建,正是张衡在天文学上创新发明的时代背景。

关于恒星,司马迁说“唐都分天部”,他在《史记·天官书》中,综述了汉代的星空,把星空描述为“天人对应”的体系,与古希腊的星座体系形成鲜明的对比。

东汉的张衡无疑是秉承了这个传统。他在《灵宪》中写道:“星也者,体生于地,精成于天,列居错跱,各有逌属。在野象物,在朝象官,在人象事,于是备矣。”天上的星星,就是地上事物的宣气,天地在本质上是对应的。张衡所定的星官体系,是超越了《天官书》的。《天官书》描写80多个星官,800多颗恒星。而《灵宪》说:“中外之官,常明者百有二十四,可名者三百二十,为星二千五百大大,而海人之占未存焉。”所谓“海人之占”,很可能是指中原地区不可见而在南海地区可见的南天恒星。

图3. 汉代星图(图源:西汉交通大学汉墓)

关于行星运动,《太初历》(即《三统历》)以对行星周期性运行的观测为基础,建立了行星运动的计算模型。《三统历》已经把金星和水星与火星、火星和土星区分开来,采取不同的数字模型,张衡则在《灵宪》中对这两类行星做了进一步区分,认为前者“附于月”,后者“附于日”,相当于现代天文学中对“内地行星”与“外地行星”的区分。张衡还进一步认识到,行星运运的快慢与其在天上的高度(也就是离开地的距离)有关,即所谓“近天则迟,远天则速”,这也是符合行星运动实际情况的科学论断。

张衡《灵宪》中还提出了关于月食成因的理论。他的月食理论,打破了之前的“月照天下,食于蟾蜍”的神话说话,采用自然主义的阴阳理论来进行解释,提出了“暗虚”的理论:“月光生于日之所照,魄生于日之所蔽,当日则光盈,就日则光尽也。众星被耀,因水转光。当日之冲,光常不合者,蔽于地也。是谓暗虚。在星星微,月过则食。”即月食是由日光因地遮蔽而形成的“暗虚”造成的。这是对月食成因的科学解释。

在天文宇宙论方面,张衡更是当时先进的“浑天说”的代表。关于宇宙论的“浑盖之争”,在西汉时期就已开始。西汉思想家扬雄就经历了从支持“盖天说”到支持“浑天说”的思想转变,写出了著名的“难盖天八事”,从天文观测和哲学思辨的角度,指出的“盖天说”的不可信和“浑天说”的优越性。而关于浑天说,他说,“或问浑天。曰:落下闳营之,鲜于妄人度之,耿寿昌象之。”这说明在太初改历的时候,从民间招募上来的天文学家落下闳就已经使用基于浑天说的天文仪器—浑仪来进行天文测量了。张衡则对浑天说进行了高度的概括,他在《浑天仪注》中说,“浑天如鸡子,地如鸡子中黄”,形象地描述了浑天说的模型,与现代天文学的天球相当。

神话、巫术也是古代人们认识世界的方式,其中也不乏类似于科学幻想的成份。秦汉时代,古代的思维可以说是经历了从神话到自然主义科学的转变。神话传说尧帝时生长一种叫做“蓂莢”的植物,初一生长一叶,初二生长一叶,直到十五共生长十五叶,之后就一天落一叶,直到三十落完。

图4. 神话中的“蓂荚”(图源:汉画像石)

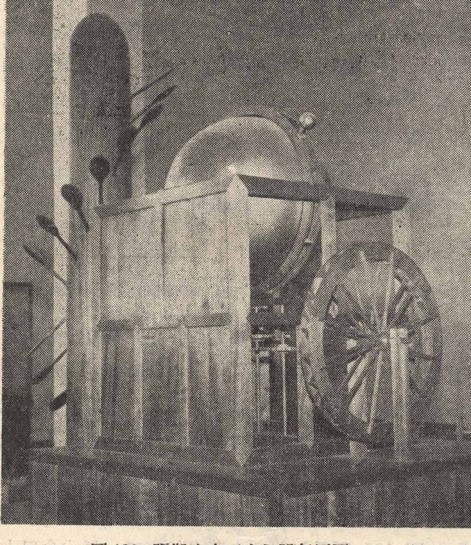

张衡正是从这样的神话中获得了灵感,创制了他称之为“瑞轮蓂莢”的“自动化日历”。照着同样的思路,他还创制了水运浑天仪象,开创了中国古代制造水运自动化天文仪象的传统。这一传统在唐宋时期得到进一步的发展,直到北宋的苏颂制造出集天文观测、演示和报时系统为一体的自动化天文台而达到顶峰,李约瑟称之为“世界上最早的天文钟”。张衡把神话的想象变成了科学的现实。

图5. 张衡水运浑象及自日历复原(图源:中国历史博物馆)

张衡在科学上的成就还有很多,比如在数学上对圆周率和球的体积都有研究,这里限于篇幅,不再细述。最后要说的是,张衡不仅是伟大的科学家,也是伟大的文学家和思想家。他的《四愁诗》,开创了中国古代“七言诗”的新风;他的《二京赋》《南都赋》,以一种包举宇内的气度,描写了帝乡的山川河流、物产矿藏、手工农业、民俗风情等,具有极强的文化感染力;他的《思玄赋》,更是一部星空的畅想曲,把天上星星的秩序与人间社会的秩序融为一体。没有博大的人文情怀,张衡不可能写出这样的诗赋。而他的这种人文思想,恰恰构成了他的科学思想的基础。“道德漫流,文章云浮”,正是张衡博大人文精神的恰当评价。

张衡是中国古代科学的座标。世人只有充分认识张衡,才能充分认识中国古代的科学,才能从中那里获得科学原创力的启发。世人从事科学研究,当以张衡为典范。

参考文献

(宋)范晔.后汉书·张衡传[M]. 北京: 中华书局, 2012.

陈久金. 张衡的天文学思想[J]. 科学史文集, 1980(06): 113-121.

陈美东. 中国古代天文学思想[M]. 北京: 中国科技出版社,2008.

胡宁生. 张衡地动仪的奥秘[M]. 南京:南京大学出版社,2014.

胡宁生. 张衡地动仪立柱验震的复原与研究[J]. 中国科技史杂志, 2020,41(3):425-434.

赖家度. 张衡[M].上海:上海人民出版社,1956.

雷立柏. 张衡:科学与宗教[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000.

刘永平. 科圣张衡[M].郑州:河南人民出版社,1996.

许结. 张衡评传[M].南京:南京大学出版社,1999.

作者简介:孙小淳,中国科学院大学人文学院教授。

文稿编辑:赵宇豪