点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

一、关于张衡地动仪的争论

阳嘉元年,复造候风地动仪。以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形如酒樽,饰以篆文山龟鸟兽之形,中有都柱,傍形八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。如有地动,尊则振龙,机发吐丸,而蟾蜍衔之。振声激扬,伺者因此觉知。虽一龙发机,而七首不动,寻其方面,乃知震之所在。验之以来,合契若神。自书典所记,未之有也。尝一龙机发而地不觉动,京师学者咸怪其无征。后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。自此以后,乃令史官记地动所从方起。

地动仪已失传,上段文字来源《后汉书·张衡列传》,要点是,张衡地动仪是用立柱(都柱)来验震的,验震灵敏度甚至比人的感震灵敏度还高,而且立柱受震后会正确倒向地动的来动方向。

王振铎在1951年制作了新中国的第一台张衡地动仪模型。几十年中,此模型上过教科书,上过邮票,中国政府上世纪八十年代还将一台景泰蓝张衡地动仪模型作为礼物,送给了日内瓦的联合国世界知识产权组织,长期在其展厅中作为人类古代科技顶级发明而展出。张衡地动仪的图像也出现在中国地震局的局徽中。但王氏复原制作的地动仪只是静态模型,并不能实际验震。

自1969年起,国外刊物上陆续出现了一些对张衡地动仪措辞严历的质疑批评文章【1】。那些文章写道,经过数国学者们的实验,得出的结论是,地动仪想用立柱来验震是不可能的,理由是,我们根本不能使很灵敏的立柱站住。而对一根能被站住的不灵敏立柱,它在受到某一方向来的震动后,并不会经常倾倒在来震方向,而是会各方向乱倒。即由立柱的倒向,根本不能判断来震方向。因此,中国史书上对张衡地动仪的记载不是错了就是假的。有人并认为【2】,以中国古代科技史上出现了地动仪这种几近荒诞的事例,说明中国前人对科技的态度相当不正,以致中国科技进展停滞而落后于文艺复兴后的西方。一名自称为张衡粉丝的外国人,在他的书中【3】指出,张衡地动仪没有一个科学原理能说明它,它是中国人杜撰出来的。

为了能批驳国外那些对张衡地动仪声誉不利的负面言论,中国地震局在本世纪初成立了一个“张衡地动仪科学复原研究课题组”。但该组经过几年的研究后,竟附和了国外那些质疑张衡地动仪的负面言论,也认为立柱验震是不可能的,只有用英国地震学家约翰米尔恩(John Milne)提出的悬摆【4】来验震才可能成功【5】。于是该课题组就做了几台与史书记载不符的摆式地动仪,它们至今仍在一些科技馆展出。

在该课题组公布他们的结果后,著名打假人士方舟子也对张衡地动仪的真实性提出了质疑或者说否定【6】。他的一个理由是:如果一根立柱的灵敏度比人的感震灵敏度还高,那么在地动仪旁的人只要一跺脚,那立柱就会倒了。这种做法的缺陷是抗干扰能力很差,无法区分是地震引起的震动还是建设、车辆、行人等引起的震动。

在2010年前后的几年中,该课题组的这些说法导致了许多对张衡地动仪不利的负面报导。一时之间,媒体上出现了大量指责张衡地动仪为虚假的负面言论,张衡地动仪的声誉忽然跌入谷底,从而产生了相当严重的后果:在国外,联合国世界知识产权组织在它展厅中撤下了张衡地动仪模型;在国内,教育部从2017年起,不仅将中学教科书中关于地动仪的内容删除了,而且甚至把关于张衡的介绍都整个删除了。

二、立柱验震是否可行

笔者具有50年研制天体测量精密仪器的经验。笔者认为,张衡制作的地动仪是当时的一种精密仪器,应该有精巧的设计。但以前研究此问题的各学者都把验震立柱只当成一根的普通建筑立柱对待,例如:

日本的关野雄在他的论文【7】中认为,用力学可以证明,立柱验震是不可能的,因为立柱当然越细越灵敏。这样,如果一根立柱的灵敏度想比人的感震灵敏度还高,则用力学算得的那高近2米的立柱,其直径得细至1.5毫米。显然,这么细而高(铜丝般)的立柱是绝对站不住的;

第二个例子是,地动仪复原组也在他们的论文【5】中认为,秦汉时代的建筑物立柱都极粗,那么粗的立柱当然不能灵敏验震。

笔者认为,必须将立柱作为一件精密仪器来对待,才能认识到验震立柱所必要的结构和相关力学条件。

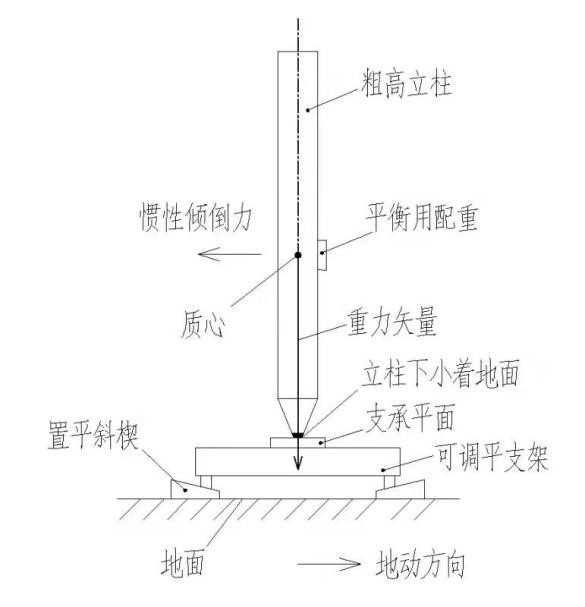

图1. 地动仪立柱结构

验震立柱的结构和力学要求为(见图1):

高而粗的立柱必须要有一个很小的着地面,这样的立柱才能在很微弱的地动作用下失稳而发生倾倒;

立柱的小着地面必须是精密加工过的极硬(如蓝宝石)平面(或其它面形)。这小着地面的材质不能由不够硬的立柱本体材料(如青铜)来制造,否则其边缘会被立柱倾倒时的特大压强所压坏。

立柱着地面下的那个支承面也必须是一个精密的硬平面,而且此支承面还应该被调整到相当水平的状态。因此,该支承平面就必须要有置平机构;

立柱质心的重力矢量必须要正好落在那立柱小着地面的正中央,否则那偏重的立柱在受震后就会各方向乱倒(即会倒向那在方位上被随机乱放的立柱偏重方向)。为达到以上要求,立柱就应具有重心位置的调整装置,以在要站住立柱之前,先将立柱做好重心平衡调正的操作。

要使立柱能够验震还应要有如下诸力学条件:

验震立柱的灵敏度a如要优于人感震的最高灵敏度(地震界一般采用的此值为千分之五的重力加速度),可以用力学证明【8】那立柱着地面的半径r与立柱重心高度h之间应满足关系式a=(r/h)g<0.005g。此式指出,立柱的r/h应小于0.005;

能振倒立柱的(水平)地动的辐度必须大于着地面的(大致)直径;

地震的(水平)振动周期必须大于约2秒钟,太短周期的往复地动对立柱的前后作用会正好互相抵销掉。

图2. 本文作者与他复原制作的地动仪实物模型

从2013年起,笔者用了严密的力学分析,终于证明了立柱验震在力学原理上是正确的,又制作了实物模型(见图2),证实其原理在实践上也是可行的。

针对所谓跺跺脚就会使立柱倾倒、根本无法验震的说法,本作者专门拍了一个视频,如下:

在视频中可以看到,实验者在一根灵敏立柱旁大跳,可是那立柱仍能屹立不倒,因为人跳动引起的地板振动主要是一种垂直方向的振动。但是地震波既产生垂直方向、又产生水平方向的振动。正如视频中所显示的,那人只要对立柱吹一口气(人吹气对立柱的干扰幅度应小于地动对立柱的干扰,但可以模拟水平方向的干扰),那立柱就倒了。这视频充分证明了,一根检测地震时灵敏的立柱真能抗住旁边那人的行动所引起的干扰。

至此,读者当可明白,之前研究过立柱验震的中外学者为什么都不能用立柱成功验震了。然而1800年前的张衡却能将立柱验震原理成功地用到他的地动仪中,我们不禁要惊叹张衡科技水平之高。

三、为张衡地动仪恢复名誉

由于社会上否定张衡地动仪的负面言论已持续了十年之久,现在要为张衡地动仪恢复名誉就需要不懈努力才行。几年来,本文作者为张衡地动仪做了下列工作:

2014年出版了《张衡地动仪的奥秘》一书。

2016年配合中国科技史学会召开了对张衡地动仪立柱验震学说的学术鉴定会,获得与会专家一致认同。

前后研制了三代大型张衡地动演示仪,其中第二代演示仪用于2016年的鉴定会,第三代(见照片)演示仪将用于向媒体展示。需要第三代张衡地动演示仪工作实况视频的读者可向作者索取。

2020年在学术期刊上发表了对张衡地动仪立柱验震的重要论文【8】。

笔者认为,张衡是我国古代最伟大的科学家之一,他的地动仪也是一项卓越的发明,在世界科技史上理当占有重要的地位。我呼吁为张衡地动仪恢复名誉,将其重新纳入历史教科书中,并重新赠送一台张衡地动演示仪给联合国有关组织。

参考文献:

【1】见Boit, B.A., Earthquake, A Primer, W. H. Freeman & Co., New York, 1978; Sleeswyk, A.W. &Sivin, V., Dragons and Toads, The Chinese Seismoscope of A.D.132, Chinese Sciences, Vol.6, pp.1-19, Philadelphia, 1983

【2】Qian Wenyuan, The Great Inertia--Scientific Stagnant in China, Croom Helm, Sydney,1985

【3】雷立柏(Leopold Leeb),张衡.科学与宗教, 251-252【M】。北京:社会科学文献出版社,2000。

【4】J. Milne, Earthquakes and Other Earth Movements, D. Appleten & Co., New York, 1886

【5】冯锐等,对地动仪传统模型的质疑【J】。自然科学史研究,2006,Vol.25(增刊)。

【6】方舟子:再说张衡的地动仪是否管用,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4bf6b2ba0100nsch.html, 2010-12-15 20:14:20, 2021年9月2日检录

【7】关野雄,张衡之侯风地动仪(以下日文略)【A】。东方学会创立二十五周年纪念。东方学论文集【C】,财团法人东方学会。1972,433-439。

【8】胡宁生,张衡地动仪立柱验震的复原与研究【J】。中国科技史杂志,Vol.41,No.3,2020。

作者简介:胡宁生,曾任南京天文仪器厂厂长,长期从事精密天体测量仪器的研制,近年出版了三本力学科普书。

文稿编辑:赵宇豪