点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

近年来系外行星探测研究成果颇丰,在《终结地球孤独时代》系列文章中李海宁老师已为大家介绍了三种系外行星探测的主要方法。1995年,瑞士天文学家梅耶(Michel Mayor)等人利用视向速度法监测一颗“摆动”的恒星,发现了第一颗围绕类太阳恒星公转的系外行星-飞马座51b(参见:终结地球孤独时代 | 炽热的木星和摆动的太阳),这项发现在2019年荣膺诺贝尔物理学奖。视向速度法在系外行星探测研究中应用非常广泛,通过这种方法目前已经发现899颗系外行星(截止2021年11月26日) [1]。随着天文望远镜观测精度的提高,目前寻找系外行星效率最高的凌星法异军突起(参见:终结地球孤独时代 | 行星捕手开普勒),已经发现了3444颗系外行星(截止2021年11月26日)[1]。除了以上两种间接探测方法外,随着天文观测技术的发展,成像技术的“黑科技”也逐渐应用在系外行星探测当中。大口径望远镜提高了暗弱目标的探测能力,让直接观测系外行星成为可能(参见:终结地球孤独时代 | 技术革新脑洞大开)。目前利用大口径望远镜直接观测发现的系外行星共有54颗(截止2021年11月26日)。[1]

不同的探测方法针对不同大小及与主星不同相对位置的系外行星各具优势,也各有局限。例如凌星法只能发现主星周围轨道存在掩食现象的行星,这些行星轨道倾角(公转轨道法线倾角)较大,容易形成选择效应。想要寻找不存在周期性掩食的系外行星,就需要根据它们的特点采用合适的探测方法。下面我们来介绍其他几种颇具特色的系外行星探测方法,它们发现行星数量虽然不多,但各怀绝技。

作为天文学发展最早的分支,天体测量学也很早就应用于系外行星的探测,通过监测系外行星引力作用造成主星的位置变化来寻找它们的存在。天体测量法不受限于行星的轨道倾角与轨道半径,虽然探测效率较低,但可以用来寻找距离主星较远的系外行星,并精确测定这些长周期系外行星的轨道参数与质量。目前正在运行的盖亚卫星(Gaia mission)已经释放了大量高位置精度观测数据,我们有机会从中发现更多长周期的类木行星和类太阳系行星系统[2]。

图1. 左图:天体测量法示意图,右图:盖亚卫星(图源:ESA/ATG medialab)

前面我们提到了飞马座51b这颗具有里程碑意义的系外行星,但它却不是人类发现的第一颗系外行星。1992年,波兰天文学家沃尔兹森(Aleksander Wolszczan)利用阿雷西博射电望远镜(Arecibo radio telescope)监测脉冲星PSR1257+12后发现,这颗脉冲星也存在周期性的“摇摆”,后续的观测证明了这颗脉冲星的周围有三颗行星,其中质量最小的一颗仅为0.02倍地球质量,在当时引起了轰动)[3]。这种监测行星造成系统内其他天体的轨道周期、脉动周期,或者相对位置等物理特征周期性变化的方法叫做计时法,它同样可以发现行星系统中其他未知的行星。在无垠宇宙中,像我们太阳这样单独的恒星并不是大多数,很多恒星都像《三体》中描绘的一样,是以双星或多星形式存在的,而双星周围也可能存在行星,但这类行星的轨道正如三体问题一样复杂多变,难以探测。我们同样可以利用计时法,探测行星对双星绕转周期的影响,发现它们的踪迹。

图2. 第一颗系外行星PSR1257+12 b, c, d被发现后的新闻报导(图源:网络)

图3. PSR1257+12 b, c, d三颗行星艺术图(图源:NASA/JPL-Caltech)

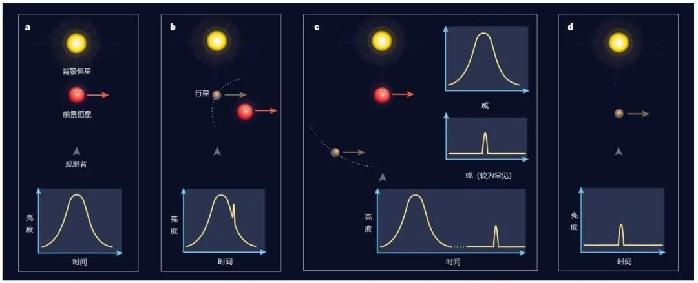

在距离主星较远的位置,也可能存在一类“流浪”行星,它们引起主星视向速度的变化微乎其微,从地球角度来看,也难以观测到掩食。但我们依然可以通过“碰运气”的微引力透镜法去寻找它们的身影。根据广义相对论,大质量物体会造成附近时空的弯曲。行星虽没有恒星或星系那样巨大的质量,但也能引起周围小尺度时空的弯曲。流浪行星在宇宙中“漂泊”,当它恰好从观测者和远处的一颗恒星之间经过时,由于这颗系外行星引起的微引力透镜效应,观测者会发现这颗恒星的光随着系外行星的经过而呈现短暂变亮过程[4]。当地球上的望远镜观测这颗恒星时恰好捕捉到被微引力透镜偏折的星光,会发现目标星变亮。由于流浪行星的位置会不断改变,因此增亮的过程一般不会重复出现,是一项具有挑战的任务。目前通过微引力透镜法发现的系外行星共120颗(截止2021年11月26日)[1]。

图4. 行星与主星形成微引力透镜的几种情况:(a)前景恒星(红)从遥远的背景恒星(黄)与观测者之间经过时,前景恒星偏折背景恒星的星光,观测者可以看到背景恒星变亮;(b)前景恒星周围存在距离较近的行星(棕)时,除了看到前景恒星引起的背景恒星增亮外,还可能看到行星引起的引力透镜效应产生的另一个“突起”;(c)前景恒星周围的行星距离较远时,二者引起的背景恒星增亮很可能不会同时出现(出现的时间可能相差数年),可能只看到其中一种,而前景恒星和行星引起的背景恒星增亮都能被观测到的情况较为罕见(d)独立的流浪行星也可能会造成背景恒星小幅度增亮[5]。

随着人类探测技术的发展,不断有新的系外行星的探测方法、更高精度的探测设备和设计更加巧妙的探测计划涌现。科学家们正借助这些方法和设备发现更多的系外行星及候选体,多个探测计划也聚焦于系外行星自身及其大气性质的精细探测和研究,人类离发现下一个宜居家园又近了一步。更多精彩内容,请继续关注观天者说!

参考文献:

1. Gaia Collaboration. et. al., A&A, 2016, 595, A1.

2. https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/

3. Wolszczan, A., Frail, D. A. Nature, 1992, 355, 145

4. Mao, S., Paczynski, B., ApJL, 1991, 374, L37

5. Wambsganss, J., Nature, 2011, 473, 289.

主创简介:王佳琪,中国科学院国家天文台在读博士生,主要从事太阳系外行星观测与研究。

文稿撰写:王佳琪

文稿编辑:蔡琳