点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

秦岭和合南北,泽被天下,是我国的中央水塔,每年向西安市提供饮用水约3.8亿立方米,供水量占比超过76%。近日,西安市黑河环保总站获得全国“人民满意的公务员集体”称号,他们为了守护好这一湾碧水,西安市黑河水源地环境保护管理总站的环保卫士们,在几乎与世隔绝的深山里默默坚守了18年。

20000公里巡查路 守好西安生命线

黑河全长125.8公里,水量充沛、水质清冽甘甜。作为西安市最重要的地表水饮用水水源地,黑河不仅是陪伴西安人民成长的“母亲河”,更是西安民生、经济、社会发展的“生命线”。

西安市黑河环保总站站长王宏启说,黑河水源地保护区总面积达1481平方公里,区域内涉及6个行政乡镇、43个自然村,流域面积广、支流多,监管任务繁重。为了最大程度减少人为因素对水质的影响,黑河环保卫士需要不断巡查监测,发现问题第一时间上报。18年来,他们的身影频繁出现在保护区内的大小支流、水库旁,每年人均巡查20000余公里。

但即便是走了无数次的巡查路,在极端天气后也会变得充满未知和挑战。环境监督科科长马晓峰说,“山里的天气难以预测,见云就是雨。一旦遇上雨天,山体就很容易滑坡。即使雨停了,松动的山体也常常会有落石。山上的滚石猝不及防就擦身而过,让人心惊胆战。”暴雨过后河水暴涨,且容易产生道路塌方、山体滑坡等情况,护水人必须第一时间排查环境风险隐患,掌握灾害损毁情况,及时进行处置。

今年57岁的毛屯高,在距离总站25公里的陈河分站已经坚守了十八年。日复一日,年复一年,秦岭深山的每个犄角旮旯他都烂熟于心。每天,他都要对辖区内的河流及重点风险源进行巡检,在秦岭深处,他是一名孤独的“护水人”,他用实际行动践行着“做黑河人、勇于担当,铸黑河魂、无私奉献”的团队文化。

引入水质监测“黑科技” 黑河水质持续向好

近年来,黑河水质持续向好,西安人民享用优质饮用水源的幸福感明显增强。在国家颁布的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)参与评价的106项指标中,黑河水源地水质常年优于Ⅱ类标准,达标率100%。特别是进入“十四五”时期,黑河水源地主要污染物浓度年均值较“十三五”期间又有明显下降,黑河水域内COD下降18.03%,高锰酸盐指数下降11.48%,氨氮下降44.55%,总氮下降20.64%……

这些亮眼的成绩,得益于黑河环保人对坚持以创新驱动为核心,制定的一系列新措施、引进的一系列新设备。在市黑河环保总站的实验室里,实时水质监控设备、无人自动采样监测船、流量流速计、快检试剂包……一件件高科技设备让水质监测时间缩短再缩短,让黑河环保人的应急处理能力增强再增强。

水质监测科的张召宏负责黑河的水质检测,一年四季,他总是背着仪器,拿着专业工具,徒步在山间河边追溯每条支流的源头,研究水流生态变化。水质监测科的团队每月都要对汇流池的水质进行检测,遇到特殊时期,更是以“天”为单位来进行。据了解,水质监测科年均分析水质数据2000余条,在黑河饮用水水体特征指标、藻毒素产生分布研究等方面形成了多项研究成果。

同时,黑河环保卫士还不断加强水质科研攻关,依托多种高技术监测手段,形成了全时段、全流域覆盖的水质监测预警体系。他们在保护区重点区域实施围网封闭管理,在黑河主河道等重点地段设立了警示标志,架设了25个远红外高速低照度无线传输云台摄像机,13个语音播报系统,全天候开展移动风险源检查和常态化环境宣传教育,将人为因素造成的水源污染隐患消除至最低。此外,在库区、库尾、源头建有4处水质自动监测预警系统,引进无人自动采样监测船,“人防+技防”双举并施,实现全流域范围内的监测。

“红色联盟” 齐力护好一方净水

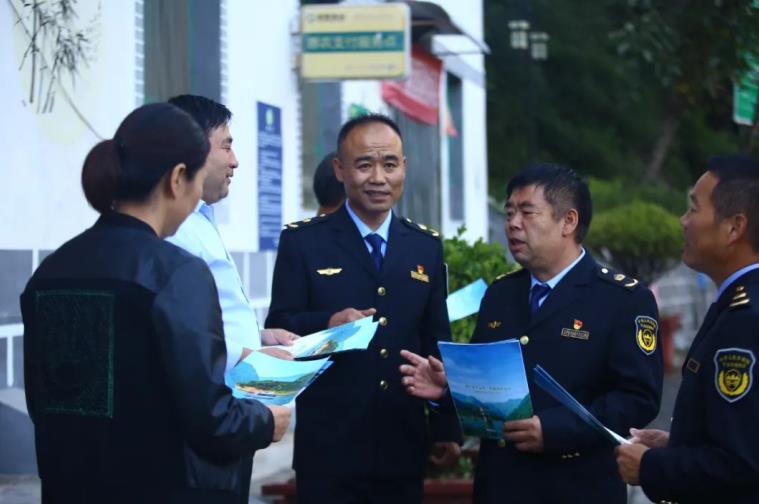

为了争取更多力量参与水源地生态环境保护,西安市黑河环保总站牵头建立起职能部门、各级政府、驻地企事业单位等多方联动的水源地生态环境保护“红色联盟”机制,开展联合执法巡查。他们主动深入“南水北调引汉济渭工程”建设单位,手把手帮助企业解决环境治理难题,被生态环境部列为“六稳”、“六保”陕西省帮扶企业典型案例。

18年来,“护水人”将青春和汗水挥洒在巍巍秦岭的山水之间,用热爱和奉献诠释了环保人的职责和使命,用初心和坚守描绘出全市生态环境系统的铁军精神底色,用实际行动为西安生态环境保护事业保驾护航。

绿水青山就是金山银山。西安市生态环境系统将结合正在开展的作风建设专项行动,全力打好污染防治攻坚战,特别是秋冬季大气污染综合治理攻坚行动,推动生态环境质量不断改善提升,让绿色成为高质量发展的底色。(西安市生态环境局 牟晨)