点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按:

党的二十大报告中强调,“全方位夯实粮食安全根基”、“实施生物多样性保护重大工程”。建设农业强国与农业生物多样性有怎样的内在联系?粮食安全和农业可持续发展之间如何平衡?我国农业生物多样性现状如何?如何保护农业生物多样性?“五谷六畜”、“一饭一蔬”都是我们关心的话题,科普中国智惠农民推出系列科普文章,欢迎关注。

水产养殖对全球食物安全和经济稳定起着举足轻重的作用,且影响日益增大。全球90%以上的水产养殖分布在低收入和中等收入国家,保证了人类食物需求和经济增长,为联合国可持续发展目标作出巨大贡献。随着野生物种的日益减少,海洋和淡水捕捞业也越来越不可持续,与之相比,水产养殖业却日渐蓬勃。

虹鳟鱼养殖 图片来自作者

在水产养殖中,通过对水生动物生产性状进行遗传改良,选择育种能够提高生产效益、减少水产养殖带来的环境污染问题,还能提升水产品的营养健康和口味。

与家畜和农作物相比,水产养殖品种的确丰富,而且越来越多。就目前全球养殖的鱼类、软体动物、甲壳类,水生无脊椎动物、两栖爬行类,共计就有543个品种。不过不是所有的品种产量都相同,有70个水产养殖品种占据全球水产养殖产量的80%,这些品种在业内称为大宗水产品。相比全球肉类产品养殖,猪、鸡和牛三个品种的产量就占到了全球肉类产品的80%;在作物中,水稻、小米、玉米和土豆占到了全球农作物产量的三分之二。

在丰富多样的水产养殖品种中,有两个共同的关键特征,大大增强了它们的遗传改良潜力:一是水生动物的种群内遗传多样性丰富,且人为驯化需要花费的时间比牛、猪等动物短;二是一些水生动物品种具有高繁殖力和体外受精特点。因此,育种方案设计也就更灵活,可以把挑选的优良个体推广到养殖户中,也不需要多个世代的繁殖就能提供足够数量的优良个体用于生产。

联合国粮农组织也强调,对尚未开发且具有遗传潜力的水生物种进行驯化和选择育种,是水产养殖发展中一个不可错失的机遇。

山区冷水鱼养殖 图片来自作者

养殖新品种的开发在我国渔业科研中是非常重要的组成部分,每年都有大批有新品种发布,在最新公布的2022年审定通过的水产新品种名单(附后)就有26个,其中就有镜鲤“龙科11号”等10个水产新品种适应于淡水养殖。

镜鲤“龙科11号”图片来自中国水产科学研究院黑龙江水产研究所

全球生物技术创新浪潮的迭起,生物技术的研究应用已经成为世界各国水产科技竞争的焦点和国际交流合作的热点,而生物技术的发展,对遗传改良可持续性发展具有巨大价值。

在每年公布的新品种中,有许多是基因技术的新成果,如中国水产科学研究院淡水渔业研究中心创新RNA功能敲除技术,开展鱼类性别编辑。也就是说,应用此项技术,他们创制了转雄、转雌、败育以及糖原合成异常的罗非鱼、性腺发育阻抑的黄颡鱼,取得了淡水鱼类生物育种基因编辑技术的新突破。

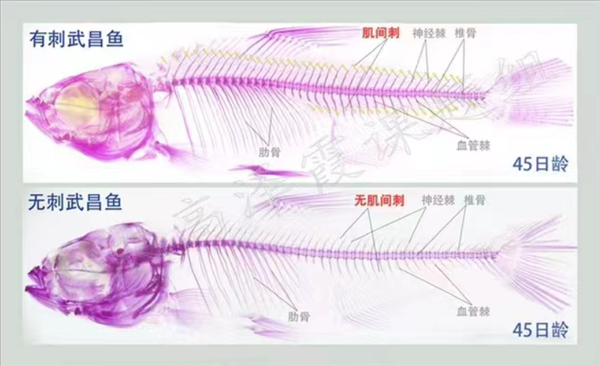

2021年黑龙江水产研究所利用基因编辑技术创制少肌间刺鲫突变体。无独有偶,2022年,华中农业大学水产学院发布一则最新消息:通过控制鱼刺基因,该校高泽霞团队繁育出了完全没有肌间骨的武昌鱼苗种,有望实现大规模推广。

鲫鱼 图片来自《常见水产品图鉴》

图片来自“华中农业大学水产学院”微信公众号

我们都知道,鲫鱼是很鲜美的,可是肌间刺多的鲫鱼让许多想吃、又不会挑刺的人“望鱼生畏”。那么,这项技术就可以很好地解决这个问题。这项研究针对鲤科鱼类肌间刺的发生发育和形成的分子机制进行系统研究,筛选到了无肌间刺和少肌间刺的鲫突变体,为无肌间刺鲫新品种的选育储备了必需的科学素材,也为其他经济鱼类肌间刺性状的遗传改良提供了理论依据和技术支撑。有了这项技术,相信无肌间刺和少肌间刺的鱼会越来越受到欢迎,喜欢吃鱼的人也会越来越多。

中国科学院院士桂建芳,是鱼类遗传育种学家。他多年潜心鱼类遗传学研究,取得卓越成绩,我们才能吃到许多美味的淡水鱼。桂建芳院士的研究,推动了全国鲫鱼产量持续增长,2017年全国鲫鱼产量就达到282万吨,其中,桂建芳院士的“中科3号”占到了鲫鱼主养区产量的70%左右。

桂建芳院士相关研究成果 图片来自中国科学院水生生物研究所

随着生物技术的发展,我国水产养殖物种的遗传改良效率和准确性在不断提升。在市场上,我们可以常见的就有鲟鱼、鳊鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲥鱼、泥鳅、大银鱼、鲑鱼、黄颡、乌鳢、鳗鲡、河鲀、大闸蟹等本国品种,还有虹鳟、罗非鱼、淡水鲳、淡水鲨鱼、日本沼虾等从国外引进的养殖品种,这些美味淡水产品,在保障着我们的健康生活和粮食安全。

而透过这些养殖水产品,我们要知道支撑着养殖产品多样性的野生物种的多样性,要体会科技工作者为之付出的艰辛,也要认识到保护物种多样性的重要。

出品:科普中国智惠农民

监制:光明网科普事业部

作者:刘雅丹研究员 全国首席科学传播专家、中国水产学会原秘书长助理、中国农村专业技术协会秘书长助理

审核专家:潘晓赋 中国科学院昆明动物研究所 正高级工程师

策划:武玥彤 姜楠