点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

中国是世界上最大的水产养殖国家,为世界粮食安全以及营养供给做出了重要贡献。我国传统的海水水产养殖以近岸养殖为主,随着人民生活水平日益提高,我国对水产品的需求量不断上升,水产养殖业也从产量较低的近岸放养型向着高密度、集约化的循环水养殖转变。在高密度、集约化的循环水养殖系统中,残饵粪便易于转化为氨氮、亚硝态氮等可溶性无机污染物存在于养殖水体中,会对养殖产品的生长及繁殖造成严重的负面影响。因此,利用高效的废水处理技术去除水中过多的含氮无机污染物对循环水养殖系统至关重要。

目前,应用于养殖废水处理的工艺可主要分为物理法、化学法和生物法三种。物理法适用于处理水中颗粒污染物,对水中溶解性污染物去除效果较差;化学法可去除水中溶解性污染物,但需要实时添加化学试剂,不仅增加了运行成本,还引入了外来物质。

因此,利用微生物降解的生物法因其去除效果好,运行成本低等优点被广泛应用于养殖废水处理中。在生物法废水处理工艺中,去除污染物的作业主体是微生物,因此微生物的数量、活性以及种群类别对工艺的去除效果有直接影响。

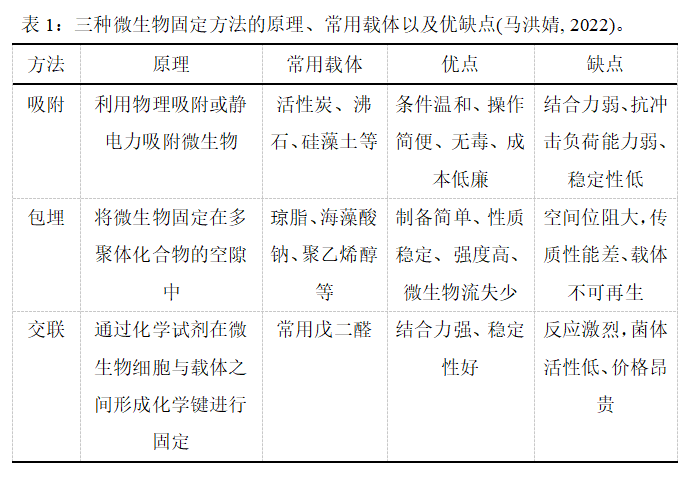

传统方法是通过向废水处理系统中投加游离菌增加系统中功能微生物数量以达到强化废水处理效果的目的,但这种方式接种的微生物对不宜环境抗性较差,且易随水体流失,常达不到理想的处理效果。因此,利用固定化材料为功能微生物提供附着载体,以保持微生物较高种群密度和生物活性的微生物固定化技术得到了越来越多的关注,并被广泛应用于生物法废水处理工艺中(石广辉 等, 2015)。

微生物包埋固定化是利用孔隙率较高的高分子凝胶聚合物材料,将微生物吸附截留于孔隙之中进行固定的工艺。包埋法小球具有机械强度高,抗冲击负荷强,微生物不易脱落等特点,在水处理领域有独特优势。作为供微生物附着生长的载体,所选材料的物理化学性质会直接影响到系统的传质性能和微生物活性。固定化使用的载体材料需要有充足的孔隙以保证底物的流入以及经微生物去除后产物的流出,还需限制所固定微生物的流失,且对微生物的活性影响较小。此外,还需要对固定化操作难易程度、载体稳定性、重复利用性及经济成本等多方进行考量。因此,寻找合适有效的载体是影响系统去除性能的关键因素之一。

目前载体可分为无机类载体以及有机类载体两大类。

无机类载体主要包括陶瓷、沸石、石英砂、沙粒、活性炭、泡沫金属、无机玻璃等。无机载体机械强度高、传质性能好、化学性质稳定、材料相对便宜,但细胞结合力较差,容易造成微生物的脱落流失。

有机载体又可分为包括琼脂、海藻酸盐、壳聚糖、稻壳等载体在内的天然有机载体以及包括以及聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯醇(PVA)、聚乙二醇(PEG)等高分子材料在内的合成有机载体(朱刚利, 2010)。天然有机载体传质性能良好、固定化操作简单、对生物无毒,但机械强度低,稳定性较差,易造成微生物的流失。合成有机载体机械强度高、稳定性好、耐生物降解,但传质性能较差,固定化过程较为复杂,且部分载体存在少量毒性。

仅使用单一载体难以胜任多种需求,近年来专家学者对载体进行改性和结合,并对交联方式等做出改进,均达到较理想的效果。但生产环境存在多样性,在实际应用时应根据需求,改变载体类型或组合,以保证系统最佳的去除性能。

微生物是生物法去除污染物的作业主体。因此,微生物的种类及特性也是影响系统去除性能的关键因素之一。应用于养殖废水处理的微生物应具备本身安全、产物无毒无害、污染物降解迅速等特点,应用于海水养殖的微生物还需要有耐盐的特点。目前常利用的微生物主要有利用光能的光合细菌以及利用化学能的氮循环细菌。

光合细菌是一类在厌氧环境下利用光能和二氧化碳等无机碳源合成有机物维持自身生长发育的原核微生物。光合细菌有较强的环境耐受能力,可降解水中的无机含氮、硫等污染物,并且还可以作为养殖鱼类的饲料添加剂进行培养,在水产养殖业受到了较多的关注和研究。

氮循环细菌是利用化学能且对氨氮、硝氮、亚硝氮等含氮无机物具有去除作用的一类原核微生物。主要包括厌氧氨氧化菌、硝化菌和反硝化菌三类。厌氧氨氧化菌不需碳源、不需曝气,去除效果好、运行成本低,但其生长缓慢,系统启动时间长,生长条件苛刻。硝化菌可去除水中的氨氮、亚硝氮,对水产养殖有重要意义。而反硝化菌则可以去除水中的硝氮,最终产物为氮气。可降低水中的TN,减少后续处理程序。传统的反硝化理论认为反硝化只能在厌氧环境下进行。而随着好氧反硝化菌的发现,证明了反硝化过程也可以发生在好氧环境下。在此基础上,硝化菌和反硝化菌可接种于同一反应器中,不仅减少了占地面积,也降低了运行成本。因此,将硝化菌与反硝化菌制备复合菌剂经固定后应用于提高水产养殖废水的去除效率值得进一步研究(Zhang, 2022)。

包埋固定化技术可有效提高微生物丰度,增强微生物活性,改善出水水质,且对养殖生物无毒无害,在水产养殖废水处理中具有巨大的应用空间。但由于养殖系统的复杂性,微生物群落的多样性,水中污染物种类的广泛性以及系统运行环境多变等因素,包埋固定化技术多以模拟养殖废水作为研究对象,未被大规模应用于实际环境。因此,可在筛选高效复合菌种,研制高性能、低价格的载体以及优化固定方式等方面进行进一步的研究,以实现包埋固定化技术在水产养殖废水处理的广泛应用。

参考文献:

[1] 马洪婧, 2022. 包埋固定化好氧反硝化菌强化处理海水养殖废水研究[D]. 大连海洋大学.

[2] 石广辉, 刘青松, 张旭丰, 等, 2015. 包埋固定化微生物技术在水产养殖水处理领域的研究进展[J]. 水处理技术.

[3] 朱刚利, 2010. 厌氧氨氧化混培物包埋固定化特性的研究[D]. 华南理工大学.

[4] Shuai Zhang, Amjad Ali, Junfeng Su, et al., 2022. Performance and enhancement mechanism of redox mediator for nitrate removal in immobilized bioreactor with preponderant microbes[J]. Water Research, 209, 117899.

作者:刘佩武、苏鑫(大连海洋大学水产设施养殖与装备工程研究中心研究生)

科学性审核:刘鹰(浙江大学生物系统工程与食品科学学院博士生导师)、韩蕊(大连海洋大学水产设施养殖与装备工程研究中心副教授、研究生导师)

策划:刘雅丹(研究员、全国首席科学传播专家、中国水产学会原秘书长助理)

编辑:武玥彤