点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

是什么,让曾经的“海中黄金”扇贝,如今成了烧烤界的“顶流”、餐桌上的常客?而又是谁,让中国成为当之无愧的“扇贝养殖世界冠军”?光明网直播团队走进“沙滩边”的研究所——中国科学院海洋研究所(以下简称“海洋所”),带您一探究竟!

6月8日第十七个“世界海洋日”之际,“走进科学家精神教育基地”系列活动来到位于山东青岛的海洋所,邀请张福绥院士的首位博士生——中国科学院海洋研究所研究员、博士生导师张国范做客直播间。通过镜头带领观众探寻科学家们如何让紫菜、扇贝、生蚝等海产品“游”上百姓餐桌,并以赤子之心守护蓝色国土。

中国科学院海洋研究所研究员、博士生导师张国范做客直播间

蓝色奠基史:从“童鱼”到海流奥秘

中国科学院海洋研究所,这座历经75年岁月的科研殿堂,见证了中国海洋科学“从无到有、由弱变强”的辉煌历程。

直播中,张国范带领记者追溯海洋研究所的发展脉络。

张国范介绍道,中国海洋科学研究的奠基人童第周作为首任所长,奠定了生物发育学研究的基石,其克隆鱼成果“童鱼”在学术界声名远扬。中国科学院院士、海洋生物学家曾呈奎将藻类分类学的研究成果成功转化为产业,掀起了海带养殖为代表的第一次海水养殖浪潮。中国科学院海洋研究所原副所长、研究员毛汉礼在物理海洋学领域开展深入研究,揭示了海流与环境的复杂关联,为后续的养殖研究筑牢了坚实根基。

海洋生物学、海洋生物产业奠基人

张国范向记者讲解紫菜的工厂化养殖

在海洋所所史馆展厅,我们看到了棉兰老潜流研究相关成果。棉兰老潜流位于菲律宾附近海域,其海域环境变化对我国东部地区气候与农业生产影响深远。中国科学院院士、物理海洋学家胡敦欣院士团队牵头,王凡研究员等接力研究,通过深海监测数据揭示海陆联系,研究成果对国家生态、经济发展具有重要意义。

张国范向记者讲述棉兰老潜流研究历程

贝类产业奇迹:从26个扇贝到百亿蓝海经济

在亚洲规模最大的中国科学院海洋生物标本馆内,张国范以贝壳为切入点,讲述贝类科研故事。

中国贝类学开创者张玺开启贝类人工育苗先河,其研究的栉孔扇贝至今仍是重要的养殖品种。

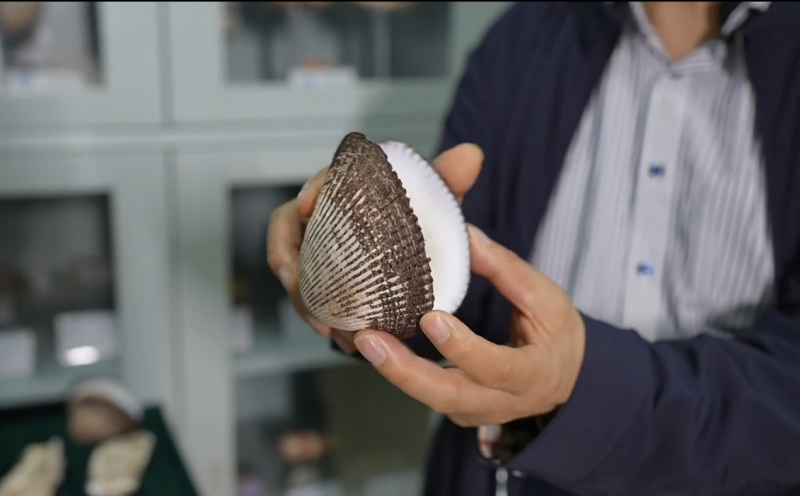

张国范向记者讲解栉孔扇贝养殖研究

中国工程院院士、海洋生物学家、贝类养殖专家张福绥师承张玺先生,其贡献极为突出。他曾三次前往美国引进海湾扇贝,培育出的产业价值高达数十亿元,扇贝的滤水率相较于长牡蛎高出77.5%,在固碳与生态净化方面发挥了重大作用,达成了经济与生态双重价值的提升。

张福绥院士引进的海湾扇贝

作为张福绥院士首位博士生,张国范同样成果斐然,其主导研究的“大连1号”鲍鱼,借助杂交技术显著提升耐高温性,使养殖区域从山东、辽宁拓展至福建,产量从不足百吨飙升至20余万吨,让曾经昂贵的“海产八珍之首”走入普通民众家庭,推动该产业实现规模化发展。

张国范研究的皱纹盘鲍

此外,张国范带领团队实现魁蚶人工育苗的技术突破,催生出年产值超 12 亿元的产业,也推动中国牡蛎养殖标准的制定,助力“乳山牡蛎”等品牌的兴起,年产值逾500亿元,同时在“蓝碳”领域发挥重要作用,为海洋生态环境改善贡献力量。

张国范研究的魁蚶

科学家精神:从“顶天立地”到“七字坚守”

张国范强调,科学家精神在新时代的内涵为“顶天立地”,既要契合国家战略需求,亦要服务于民生与生态。

中国科学院海洋研究所的所训

直播中,张国范以“做人、做事、做学问”七个字概括了恩师张福绥院士的精神内核,阐述了张福绥院士在科研挫折面前的担当,对团队的鼓舞,以及其对待学问的谦逊和求知若渴的态度,这些都是科学家精神的生动展现。

张国范在海边向记者讲述科学家故事

本次直播活动由中国科协宣传文化部、中国科协科学技术传播中心、光明网主办,山东省科协、青岛市科协、青岛海洋科技馆等支持,在光明网视频号、光明网微博、海报新闻客户端、齐鲁壹点客户端等平台同步直播,引发网友热烈反响。(光明网记者 林佳欣 实习生 李鑫怡)