点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:张伟(中国林业科学研究院 副研究员)

近期,《流浪地球2》热播,在影片中的“末日”背景下,人类将选择在地下或乘坐太空飞船逃离地球去生活,但制约人类生存的关键因素之一便是食物。很多科幻电影都设想过末日来临时食物短缺的场景,例如在《流浪地球1》电影中的食物蚯蚓干,是一种不错的蛋白质来源。在《雪国列车》电影中,生活在底层的人民只能靠吃蛋白质块维持生命,而这种蛋白质块是由蟑螂制成的。

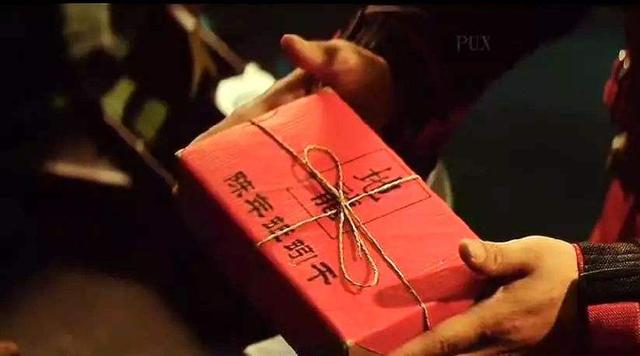

(电影《流浪地球》剧照 图片来源于网络)

2022年世界人口已达80亿,2080年将达到峰值104亿左右,人口增速远远超过食物产量的增加速度。因此,在有限的空间生产出更多的食物便成了科学家们孜孜探索的重要课题。在“大食物观”下,人类可以向植物要热量、向江河湖海要食物、向微生物要蛋白。科幻电影假设的末日场景虽然遥不可及,但是现实生活中已经存在很多可以提供高蛋白的“末日食物”。

“末日食物”的一个主要来源便是昆虫,比如前文提到的蟑螂,属于昆虫纲蟑螂科。地球上昆虫生物量超过其它生物总量的10倍之多,虫体蛋白质含量高,氨基酸种类齐全,是一项潜力巨大的、可更新的自然资源。世界上的昆虫约有100多万种,21世纪初已知可食用的昆虫就达3650余种。

事实上,在非洲南部的一些地区,居民摄入的动物蛋白质中就有2/3来自昆虫。在中国,天津人喜吃蝗虫,广东人喜吃龙虱、疣吻沙蚕(俗称“禾虫”),江浙、四川人喜吃蚕蛹,福建人喜吃炸蚯蚓,东北人喜吃蚂蚁、炸金龟子,山东人喜吃蝉若虫,近年来又兴起烹食黄粉虫(俗称面包虫)。

从国外昆虫食品的开发来看,墨西哥是当今世界昆虫食品之乡,那里可吃到370多种昆虫。在巴黎的“昆虫餐厅”,可以吃到炸苍蝇、蚂蚁狮子头、烤蟑螂、蒸蛆、甲虫馅饼以及蝴蝶、蝉、蚕等昆虫幼虫或蛹制成的昆虫菜100多种。尼泊尔人用布把活的蜜蜂幼虫包起来挤压,将挤出的液体像炒鸡蛋那样炒来吃。泰国人用辣椒拌着吃从地下刨出来的水蝽,盐蚂蚁也是泰国流行的休闲食品。哥伦比亚人在戏院里不是嗑瓜子、剥花生,而是吃油炸蚂蚁。喀麦隆人招待贵宾的一份菜是把棕榈蛆加上盐、胡椒和洋葱,放在一个椰子壳里微火煮食,别具风味。美国用蚯蚓肉和牛肉制汉堡包,日本用蚯蚓粉研制出营养保健品。最近,日本又推出了一款蟋蟀食品,不仅兼顾了美味和营养,还耐储存,为末日食品添加了新种类。

昆虫食品(图片来源于网络)

除了昆虫类食物,微藻类在解决世界饥饿和营养不良问题上具有巨大潜力,可作为“末日食物”的备选。全球有超过72500种藻类生活在淡水和海水中,较大的称为大型藻类,它们占所有物种的20%,剩下的80%由微藻组成。微藻富含蛋白质、抗氧化剂、植物性维生素和omega-3脂肪酸等矿物质,与其它作物相比较,藻类种植消耗的土壤少,且培养所需的水量也可以减少90%;同时也含有较高的蛋白质。

根据相关研究,微藻的蛋白质产量每年每公顷4—15 吨,远高于小麦、豆类每年每公顷0.6—1.2吨的蛋白质产量。但是,微藻通常具有“草味”、鱼腥味,限制了其在市场中的使用。目前,英国的藻类公司开发了一种创新技术来解决上述问题,降低了微藻的叶绿素含量,减少其“草味”,同时保留天然营养。未来,有望生产出更有营养、味道更好的纯素微藻类食品。

微藻类食物培养(图片来源于网络)

在未来,除了昆虫和微藻类等自然生长的动植物类食物,“人造肉”将是一款不可多得的“末日食物”。此处的“人造肉”可不是超市正在售卖的用大豆蛋白制成的模拟肉类形色和味道的豆制品,而是利用动物干细胞、糖、氨基酸、油脂和多种营养物质在实验室人工培育出来的动物肉。

科幻作家拉斯维兹在1897年提出“人造肉”的概念,在他的小说《双星记》中指出“人造肉”就是火星人从地球引入的合成食品之一。第一个“能吃”的人造肉出现在2000年,美国杜鲁大学支持的生物科学研究联合体用金鱼细胞培养出了人造鱼肉。2013年8月,世界上第一个人造牛肉汉堡问世并在伦敦举行了试吃活动。2019年8月27日,肯德基和人造肉公司Beyond Meat合作,推出了第一款人造鸡肉产品。在可见的未来,“人造肉”除了和自然肉一样美味之外,在营养、生产效率、环境友好等方面也将优于自然肉,从而为解决人口增长和肉类短缺引起的生产压力、环境和动物保护等问题带来了新途径。